La dialectique de l'androïde

Le jour est levé il fait beau le printemps s’annonce. Silence de dimanche matin : inventaire des bruits blancs - box internet, frigo, chaudière. Il y a le chat qui regarde par la fenêtre. Les livres s’ils bruissaient ça ferait un brouhaha : il y en a partout, cauchemar de déménagements. Maintenant le bruit blanc du clavier aussi. Des pépiements d’oiseaux étouffés par le double-vitrage.

Le texte qui s’écrit c’est toujours des morceaux de phrases qui tournaient depuis des jours et qui soudain s’entrelacent. “J’ai un faible pour les femmes de caractère” disait-il à mon attention, et aussi Lévinas qui travaille sur la peau comme organe du contact. Ma peau c’est le texte. Il - un autre - dit que mon talent d’écriture c’est de raconter les émotions, les sentiments, comme personne. J’en sais foutre rien. Peut-être que les livres c’est ma peau finalement. Je suis en papier.

Ou bien une androïde. Vieux modèle, obsolète. Un sacré disque dur mais une mémoire vive claquée au sol. Donc je lag. Je pense à l’androïde de 2046 qui répond en retard ; son amoureux lui demande de partir avec lui, mais le temps qu’elle réponde oui, il s’est découragé. Je pense à l’androïde de Westworld qui essaie d’échapper de sa boucle et se demande quelle est sa liberté. Je pense aux Cylons qui ignorent qu’ils sont des Cylons et se traquent eux-mêmes. Je pense aux Réplicants. A chaque occurrence de l’androïde en science-fiction ce dernier est le dernier, précisément, à savoir qu’il n’est pas un humain. Qu’il a moins de droits que les autres. Que sa nature inhumaine, robotique, fait qu’il subit régulièrement les traques et les humiliations. Je n’ai plus peur des films d’horreurs, mais l’une des rares scènes à m’avoir traumatisée au cinéma, c’est dans IA, de Spielberg, quand l’androïde enfant se fait abandonner comme un chien sur l’autoroute des vacances. Tout le monde semble savoir qu’il fait partie de la race de ceux qu’on peut abandonner, parce qu’il ne ressent rien. Sauf lui. Mais est-ce qu’il ressent, ou est-ce qu’il fait semblant ?

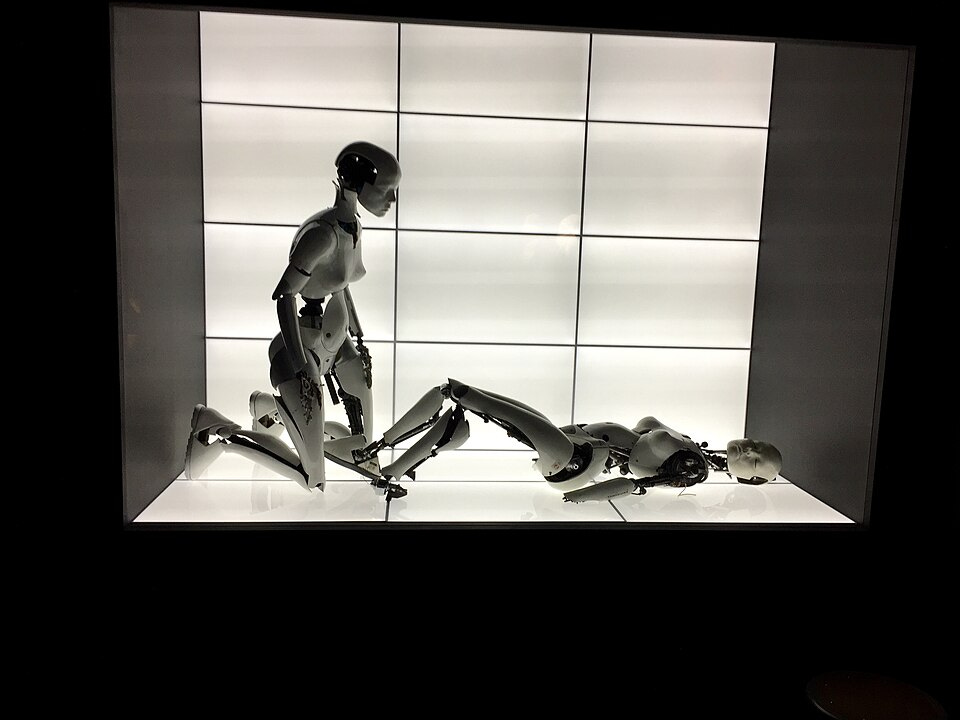

Robots et décor du clip “All is full of love”, de Björk (clip réalisé par Chris Cunningham, 1997)

Ce matin j’ai lancé un scan de mon système. Insomnies avec réveil systématique à 5h du matin depuis des semaines, bruxisme au point de m’en réveiller, tensions dans les cervicales et les trapèzes. Cause connue ? Aucune. Ces dysfonctionnements seraient presque passés inaperçus. Le seuil de tolérance à la douleur a toujours été très élevé de toutes façons, à en faire gronder les médecins : “mais il fallait aller aux urgences !”. Ils ont raison parce que à force de ne pas se soigner c’est la casse. Mais comment fait-on quand on croit qu’on ne ressent pas ?

Les livres je crois c’était un mode d’emploi. Le texte est ma peau, mon interface. Dans la saga des Voyageurs de Becky Chambers, une espèce extra-terrestre ne communique pas par les sons, mais les couleurs ; ils ont fini par créer les vocabox, un traducteur automatique pour communiquer. Il y a aussi l’histoire d’une IA de vaisseau spatial qui s’est installée dans un kit corporel à apparence humaine ; la restriction de certaines sensations comme la vue, et l’apparition d’autres comme l’odeur du mik - un genre de café euphorisant - lui déglinguent les neurones. La voix, le texte, est un traducteur automatique. Quand j’écris les gens disent que je transcris superbement les émotions. Décalage profond avec la présence physique.

Un sentiment que je connais bien c’est celui de l’injustice. Celle du hiatus entre mes perceptions et celles d’autrui. Avant c’était plus facile, quand j’étais enfant et ado je ne croyais pas en mon existence physique. Je croyais que j’étais une âme immatérielle qui flottait vaguement dans le monde. L’illusion était maintenue tant qu’on ne m’adressait pas la parole quand je ne l’avais pas anticipé. Tête baissée dans une bulle. Être interpelée créait un bug. J’étais certaine d’être invisible. Solitude comblée par les livres. Plus tu lis, plus tu te fais une vision précise et détaillée du monde. Et sans doute tu apprends à dire les émotions. Mais devenir adulte, c’est devenir responsable et comprendre qu’on ne peut pas se soustraire à l’existence matérielle ; en blessant les gens malencontreusement, on réalise qu’on existe et qu’on a une influence concrète et matérielle sur le monde. On est tenu responsables de nos actes, et surtout, de la façon dont ils seront interprétés - même si notre intention n’a pas été perçue.

Image d’un fantôme créée par une double exposition, 1899.

Je suppose que par ajustement ou survie j’ai développé une certaine empathie aussi. Le cœur en éponge : si j’ignore ce que je ressens, je peux ressentir ce que ressent mon entourage, déjà. Si tu ris je ris, si tu pleures je pleure. Si tu es tendu, en colère, ombrageux, je vais malgré moi dupliquer ton orage, il va me tordre les tripes et je n’aurai aucune explication si tu ne me les donne pas. Je suis de l’autre côté du miroir. Et fatiguée aussi. Ne le prends pas personnellement si après qu’on s’est vus je m’enferme dans le silence : j’ai besoin de régénérer mes ressources. Il n’y a pas que ma mémoire vive qui est claquée au sol : les batteries aussi laissent à désirer, mais j’ai toujours pas trouvé le compartiment pour les changer.

L’autre jour, on m’a encore interpelée sur ma gueule. On m’a demandé pourquoi je regardais les gens avec mépris et condescendance. J’ai rejoué la scène dans ma tête, c’était doux et cotonneux et plein d’admiration pour mes interlocuteurs. Je commence à avoir l’habitude, alors j’ai présenté mes excuses : mon visage ne reflète pas toujours ma pensée. Quand j’étais môme et qu’on prenait des photos je ne savais pas quel muscle activait le sourire ; je me souviens m’être dit qu’il suffisait de mordre sa langue dans sa bouche. Je peux te montrer de vieilles photos où je fais la gueule alors que je suis persuadée de sourire. S’il-te-plaît, ne me demande pas aujourd’hui de poser avec le sourire trop longtemps ; déjà tu n’auras jamais mon sourire naturel et spontané si tu me le demandes, parce que je n’ai aucune idée de comment il advient - comme quand je bruxe d’ailleurs, au réveil, je me demande quels gestes mon sommeil a inventés pour grincer des dents si fort - et parce que si je tiens la pose un tout petit peu trop longtemps, je vais avoir des spasmes et des rictus dans toute la mâchoire.

Ça vient de là je suppose, “femme de caractère”. Les intentions qu’on prête à mon corps mécanique. Quand je danse on me dis “décoince-toi”. Pourtant il faut que je sois particulièrement détendue - ivre, même - pour me mettre à danser.

Donc je crois que c’est pour ça, les livres partout partout. Réduire la distance. Réparer le malaise. Si mes actes te sont incompréhensibles, je peux te les expliquer. Il y a une logique. Puis tu sais, tes actes, je ne les comprends pas non plus. J’essaie, putain. Ça fait plus de trente ans que j’essaie.

J’ai mis plus de trente ans a comprendre que j’avais une gueule d’androïde. Ne t’y trompe pas, hein, je suis une androïde qui ressent. Des émotions j’en ai en pagaille. J’ai juste appris à les canaliser par la raison parce que quand elles sortaient elles ne paraissaient pas cohérentes ou adaptées au moment. Excessives aussi. J’ai appris à analyser. Je traque l’ego écorché et j’essaie de le mute. J’ai remplacé la rumination par de la réflexion, il paraît. Des dissertations en trois parties trois sous-parties plan dialectique thèse-antithèse-dépassement de la conflictualité par la synthèse pour ne plus jamais souffrir. Ça marche plutôt pas mal, enfin jusqu’à ce que j’explose, parce que je ne suis pas un maître zen qui a su annihiler complètement son ego. Surtout j’ai mis longtemps à comprendre la froideur polaire que ça renvoyait. “Tu souffres mais si tu analyses les choses en vrai c’est pas si grave tu ne penses pas ?”. Ça ressemble à du gaslighting - je suppose que ç’en est, même - et pourtant mon intention était de t’apaiser. Parce que le langage des émotions spontané je sais pas bien faire, je lag. Tu ne me vois pas de retour chez moi me planquer sous une couette pendant des heures le temps de digérer les miennes. Tu crois que je t’ai abandonné·e. Que j’en ai rien à foutre. C’est pas la première fois. Ça me rend triste.

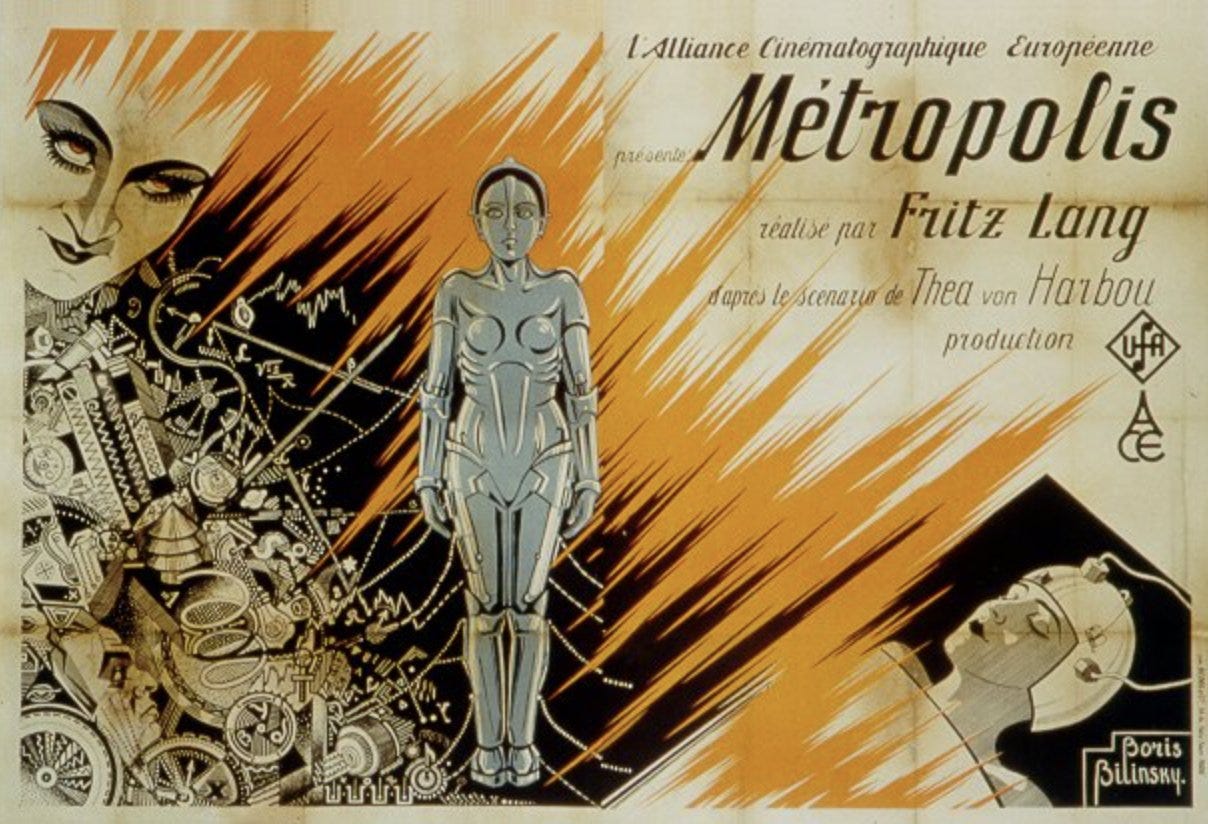

Affiche française de Métropolis, de Fritz Lang (1927)

Bon, j’essaie de baisser le potard de l’intellectualisation et d’augmenter celui des émotions et de la sensation. Abolir l’ego passe par là aussi : renoncer à la seule chose que je sais bien faire : argumenter. Devenir plus humaine, ressentir et montrer que je ressens pour me lier mieux. Renoncer à mon super-pouvoir de réflexion parce que ça m’isole. En même temps je mesure ce qu’il a fallu de culture pour que j’en arrive à poser les mots là-dessus : jamais je ne serais parvenue à dire cette paroi de verre glaciale entre nous sans tout le spectre littéraire de l’androïde : Pygmalion, Pinocchio, Les Contes d’Hoffmann et Blade Runner. Jamais je n’aurais mesuré l’importance d’une syntaxe simple si je ne savais pas en écrire de l’alambiquée. Les bouquins c’est mon vocabox, le papier c’est ma peau.