Il a la prestance de celui qui cherche à ne pas s’effondrer. Un grand sourire et l’humour franc, il parle fort et emplit l’espace si on le laisse faire.

Il parle bien. Ca l’a souvent sorti de mauvaises passes, autant que ça a pu le précipiter dedans. Chez les adultes, il attire la sympathie ou l’agacement, rarement les deux.

Il aime la mode alors il est toujours bien habillé. Ça complète sa panoplie, avec l’espoir qu’un jour il sera enfin parfait dans les yeux de quelqu’un, pour peut-être pouvoir l’être aux siens. Tout entier et pas seulement quand il regarde son image dans le miroir.

Sous le costard, il a arrêté de prendre soin de lui. La panoplie est de plus en plus difficile à revêtir. Ça lui demande toute l’énergie qui lui reste.

Il a grandi dans un bain de violence. Celle de ses proches, qui est devenue la sienne quand il a cessé de savoir faire autrement. Pas une violence physique - même si elle est advenue parfois - une violence des mots et des actes, une violence de symboles.

Il ne sait plus depuis quand il lutte contre le fait d’être désigné coupable. Assez longtemps pour réussir à l’ébranler. Il ne dort plus, il n’arrive plus à suivre au lycée, alors même qu’il a un projet à accomplir et a toujours été brillant.

Ses parents ne semblent voir que ses manquements. Cela génère tellement de rejet chez eux que la seule solution qu’ils ont trouvé, c’est de se le renvoyer l’un l’autre au gré de l’épuisement de leurs tolérances respectives. Il est la balle de tennis d'un match acharné entre son père et sa mère, où l’enjeu est de frapper fort dans l’espoir que la balle mette plus de temps à revenir dans leur camp.

Ils aimeraient qu’il soit tel qu’ils l’ont rêvé ou alors qu’il n’existe plus. Ils ne supportent plus cet inconnu qui s’est tant éloigné du fils qu’ils avaient façonné dans leur tête.

Et lui, il n’est que lutte permanente. Une part de lui veut atteindre cet idéal chimérique, une part de lui cherche désespérément à s’en détacher.

Il n’arrive pas à renoncer à l’espoir d’un amour filial inconditionnel, à l'espoir d'un pas de côté parental. Mais cela n’arrive jamais et ça le détruit. Mieux vaut un rapport de force qu'une absence totale de lien.

Lui aussi il campe sur ses positions. Aussi rigide que ses modèles.

Il a tellement entendu que c’était lui qui devait être réparé qu’il a la sensation qu’il pourrait en étouffer si l’on continue de le gaver avec cette idée. Il garde enfoui ses failles et ses erreurs car s’il les montre, cela pourrait vouloir dire qu’ils ont raison. On pourrait les utiliser contre lui. Le déposséder de sa volonté.

Une part de lui a terriblement envie de pouvoir faire confiance à la main qu’on lui tend, mais il a toujours fait l’expérience que la béquille se dérobe sans prévenir avant qu’il ne se sente prêt à tenir seul sur ses jambes.

Alors il se dit que s’il doit être coupable de tout il sera responsable de son salut.

Seul.

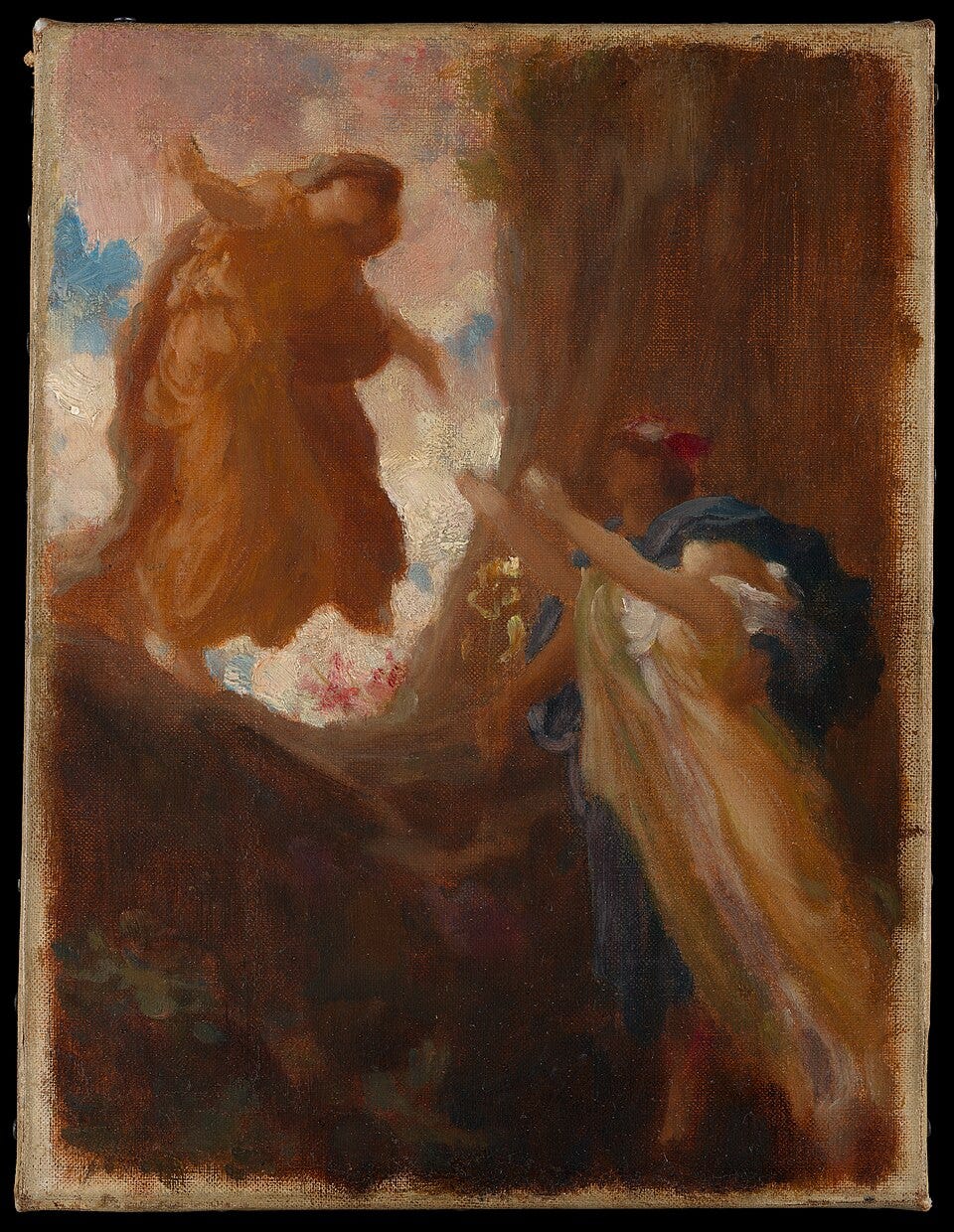

La semaine dernière j’évoquais le mythe de Cassandre : princesse troyenne d’une grande beauté, elle refuse les avances d’Apollon, qui lui avait donné, pour la séduire, le don de divination. Vexé d’être éconduit, Apollon crache dans sa bouche, la condamnant à ce que ses prophéties ne soient jamais crues. Aujourd’hui, je pense à Phèdre : outil de la vengeance des dieux envers, à la fois, ses parents maudits (Pasiphaé a trompé Minos avec un taureau et engendré le Minotaure), et son beau-fils Hippolyte qui a préféré Artémis à Aphrodite), elle tombe éperdument amoureuse de ce dernier. La tragédie du même nom de Racine est qualifiée de “nominaliste” par Roland Barthes : par trois fois dans la pièce, Phèdre tente d’avouer son amour coupable : à sa confidente, à son beau-fils Hippolyte, puis enfin, dans l’acte V, à son mari Thésée. Ce n’est que lorsqu’enfin elle réussit à avouer son crime involontaire que Phèdre accède enfin au repos, dans le suicide par empoisonnement. La pièce de Racine ne tient donc qu’à l’abolition progressive du silence. Nommer, faire exister l’horreur, permet au cycle infernal de s’interrompre.

Le principe d’un héros de tragédie, c’est d’être un “héros intermédiaire” : à la fois coupable et innocent. De ces deux tragédies, on relève que les héroïnes sont les victimes d’un crime lubrique qu’elles n’ont pas commis, maudites par les dieux jaloux, et deviennent folles, ou passent pour l’être. La folie affecte l’aire du langage, chez Cassandre par un langage devenu incompréhensible, chez Phèdre par un mutisme destructeur (“je meurs pour ne point faire un aveu si funeste” dit-elle à Œnone dans la scène 3 de l’acte I). La colère divine, injuste, foudroie le langage. La tragédie antique multiplie en réalité ces récits de femmes châtiées par les dieux, payant pour des histoires de fesses qui ne les regardent pas, et dont le châtiment les rend inaudibles : pensez encore à la nymphe Écho, qui, pour avoir aidé Zeus à tromper Héra, fut condamnée par celle-ci à ne plus parler qu’en écholalie, c’est-à-dire en répétant les dernières paroles qu’elle a entendues.

Phèdre et Hippolyte, gravure d’Auguste-Gaspard-Louis Desnoyers, estampe du XVIII-XIXe siècle, disponible sur les collections des Musées de Paris

Je suis constamment étonnée par la modernité et l’adéquation de ces mythes avec l’actualité du féminisme. Peut-être suis-je éblouie par une interprétation anachronisante de la mythologie grecque, mais il me semble que tous ces récits métaphorisent avec une justesse éclatante les conséquences du traumatisme sur la psyché de sa victime. Ces derniers jours, je lisais Sortir de la maison hantée, de Pauline Chanu, dont le sous-titre est : “Comment l’hystérie continue d’enfermer les femmes”. Pour résumer grossièrement l’essai, le postulat est le suivant : si les symptômes hystériformes ont été observés depuis la naissance de la psychanalyse, à la Pitié-Salpêtrière, voire avant - dès les chasses aux sorcières - ils sont systématiquement associés, tantôt à la hantise du Malin, tantôt à une affabulation, une volonté de se mettre en scène et de s’inventer une fausse maladie, la plupart du temps chez les femmes. Or Pauline Chanu démontre comment, presque systématiquement, l’accusation d’hystérie vient décrédibiliser le discours démoli d’une femme victime de violences, bien souvent sexuelles. L’accusation d’hystérie permet d’invisibiliser, de passer sous silence, les hystériseurs, ceux qui ont commis le trauma et qui s’en tirent pendant que la victime est complètement désocialisée. Le point commun entre la victime du viol et les héroïnes tragiques, le voici : subissant le courroux divin de façon bien souvent immérité, elles perdent la capacité à communiquer, ne sont plus entendues ou comprises, et, pire, repoussent et horrifient par leur folie.

Je ne vais pas résumer ici le bouquin de Pauline Chanu, que j’ai dévoré frénétiquement durant mes insomnies, à un moment où l’usage de la langue constamment m’interroge. J’évoquais l’autre jour ma colère, qui trop de fois, dans des contextes d’incompréhension, m’a hystérisée : le silence, l’incompréhension ont sur moi un effet dévastateur, j’analyse, je débats, je ratiocine. Dans une remise en perspective pour apaiser cette colère débordante, j’ai voulu interroger ces silences qui me piégeaient dans la logorrhée, et j’ai pensé à Phèdre. Si certaines ruptures, comme je le disais l’autre jour, m’ont fait particulièrement mal, c’est que j’ai cru entendre une familiarité entre mon verbiage et le silence obstiné qu’on m’opposait : nos discours, à l’un·e et l’autre, anciens amis devenus antagonistes, étaient tout autant foudroyés.

Je crois que, de façon systématique, ces ruptures douloureuses que j’évoquais l’ont été d’autant plus qu’elles sont survenues avec quelqu’un avec qui s’était, initialement, produit un sentiment de reconnaissance dans les douleurs. Je pense notamment à un ami qui m’était très proche, et qui, très tôt, m’avait qualifiée d’“écorchée”, comme lui. Souvent, en nous confiant l’un·e à l’autre, nous nous trouvions des similarités douloureuses dans notre rapport à nos familles - mais existe-t-il un humain dans ce bas-monde qui ait un rapport totalement serein avec sa famille ? - et les souvenirs de situations injustes et trop lourdes à porter dans l’enfance. Et je vous le disais l’autre jour, l’étymologie d’enfant, c’est in-fans, celui qui ne parle pas.

L’enlèvement d’une jeune femme, gravure d’Albrecht Dürer, 1516, collections des Musées de Paris

Le 2 décembre dernier, je suis tombée sur un épisode de LSD (La Série Documentaire, sur France Culture) évoquant le rapport des hommes à la voix. Les différents intervenants remarquaient cette injonction qui pesait culturellement sur les hommes : un bonhomme, ça ne pleure pas, ça ne s’épanche pas, et la seule émotion qu’on leur autorise et qu’on valorise, c’est la colère. Je ne suis qu’une gonzesse donc je prends toujours des précautions pour parler et généraliser sur les hommes, mais j’ai eu une immense tristesse pour tous ces mecs qui se muraient dans le silence plutôt que de pouvoir affronter leurs démons, parce qu’on leur interdisait, ce mutisme qui devait les ronger, et j’ai repensé à toutes ces ruptures amicales, parce que la plupart, même si pas toutes, étaient des ruptures avec des hommes. Donc, on s’était reconnus dans une fraternité de nos peines, mais le chagrin avait foudroyé nos discours : le mien pulvérisé ventilé façon puzzle, le leur réduit à la plus petite expression de rage, puis très vite au silence.

Quand je disais que la colère sert à se protéger de toute responsabilité quand on est blessé, je manquais de nuance : il faudrait distinguer la rage sourde et aveugle de la légitime indignation. Il est de bonnes colères, maîtrisées, qui permettent de dénoncer l’injustice : ce sont celles des militants dénonçant inlassablement les atrocités commises à Gaza, les exécutions à l’aveugle d’ICE à Minneapolis ou du régime iranien, celles des écologistes qui dénoncent l’inaction climatique, par exemple. Mais il est des colères rageuses qui emportent et empoisonnent le discours autant que la raison. D’ailleurs, c’est une stratégie bien connue d’invisibilisation et de gaslighting que de confondre la rage et l’indignation : les femmes politiques taxées d’hystériques en font les frais bien souvent, certains hommes politiques semblant s’arroger le privilège des vociférations (je n’ai besoin de nommer personne mais vous le situez, ce type abominable qui profère les pires insultes sexistes, racistes, âgistes et psychophobes, toute honte bue, pour démolir ses opposant·e·s). On se fait tous avoir, d’ailleurs : si notre émotion nous déborde au point que, dénonçant une injustice, on se laisse glisser dans la rage, on n’est plus entendus (ici je pense au très joli premier chapitre de De ça je me console, de Lola Lafon, qui montre l’hypocrisie avec laquelle des bobos déplorent les voitures brûlées lors des émeutes de 2005 parce que, même si les habitants des cités excédés ont raison, ils s’y prennent mal, vraiment !). On se fait tous avoir, à un moment ou à un autre : persuadé·e d’être victime d’une injustice, on dérape et devient bourreau à notre tour.

Régulièrement, je m’interroge sur mon rapport au féminisme : j’ai peur de passer pour une hystérique, de devenir misandre, de perdre la nuance que j’affectionne. Cette angoisse se niche dans la façon dont les détracteurs du féminisme ont réussi à le faire passer pour un discours hystérique et véhément, justement, transformant la juste indignation en rage sourde. Elle se niche aussi, je le crois, dans le choix des mots : né du phénomène de l’inversion du stigmate (le féminisme a autrefois été utilisé par les médecins pour qualifier l’absence de caractères virils tels la pilosité ou la voix grave chez les hommes) qui transforme l’insulte en étendard, le mot “féminisme” laisse entendre qu’il ne défend que les femmes, ce qui a permis de forger son pseudo-antonyme, “masculinisme”, qui n’est en réalité qu’un mouvement réactionnaire visant à décrédibiliser le féminisme et s’opposer à l’égalité de fait entre les sexes. Le féminisme tel que je le conçois, qui m’a conduite à lire Pauline Chanu, mais aussi des tas d’essais sur l’écriture féminine, l’inceste, la violence, les stéréotypes de genre, à écouter des podcasts sur la masculinité, est en fait un anti-patriarcat : je veux défendre les individus, quel que soit leur genre, contre les stéréotypes hiérarchisés enfermants qui piègent les hommes dans la colère et les femmes dans l’hystérie, les uns comme les autres, in fine, dans le silence. Le patriarcat, c’est la loi des pères, évidemment pas tous les hommes qui ont procréé - puisque bien des hommes ayant eu des enfants sont victimes du patriarcat - mais ceux qui, du haut de leur pouvoir sur les enfants que nous avons tous été, au nom de l’ordre établi, nous ont enfermé·e·s dans une norme violente et asphyxiante que nous n’avions pas le droit de contester - à ce titre, il existe bien sûr des mères patriarcales ! Tenez par exemple, ce patriarcat fait qu’une femme qui adopte un comportement dit masculin (ne pas se raser les aisselles, par exemple), restera considérée comme femme, quand un homme qui adopte un comportement dit féminin - pleurer - prend aussitôt le risque d’être dégradé au statut peu envieux de “femmelette” (même si cela change touuuuut doucement).

Le féminisme tel que je le conçois m’a appris à comprendre mes douleurs, les relativiser, être capable ensuite d’empathie pour d’autres qui ne me ressemblaient pas - hommes, personnes racisées, différents milieux sociaux, différentes orientations sexuelles, etc - et développer une éthique de la compassion toujours perfectible - cette histoire de paille et de poutre. La littérature, aussi, m’a aidée à vivre d’autres vies que la mienne, comprendre des situations fondamentalement étrangères, et penser le langage. J’espère, désormais, troquer ma rage contre une saine indignation, et trouver l’équilibre juste entre le silence et la logorrhée, entre ma douleur et la tienne, pour inventer un monde où la parole ne serait plus foudroyée, où nos douleurs, pour être combattues, pourraient enfin être clairement entendues.

“Pourquoi vouloir absolument faire un diagnostic autistique ? Qu’est-ce que ça va changer de ta personnalité ? Attention, si tu demandes une RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé), ça peut se retourner contre toi. Tu n’as pas besoin de cela pour te connaître”.

Toutes ces questions, ces remarques, cela fait des mois que je les entends. Elles viennent de proches bienveillants, et elles sont légitimes. Je n’ai aucune réponse simple. J’éprouve, également, une certaine angoisse à en parler ici : parce que je me livre et qu’on m’a toujours mise en garde contre cela : “pour vivre heureux vivons cachés” m’a-t-on souvent répété quand j’étais gamine. Mais au fond, même si j’ignore si mon expérience fera écho à celle de quelqu’un d’autre, je crois que ce que je vais écrire, là, j’aurais aimé le lire. J’écris pour ceux qui se demandent s’ils sont autistes, ceux qui se posent des questions comme moi. J’écris pour mes proches, ceux qui posent ces questions, qui perçoivent mon décalage sans en saisir la profondeur, les questionnements existentiels qu’ils soulèvent.

J’écris, aussi, pour ceux que j’ai perdus, même s’ils ne me liront pas. Ceux qui ont été mes amis avant de conclure que j’étais infréquentable. Ceux que j’ai blessés par ignorance. Car ces deuils blancs, j’en ai tant vécus, et rien n’est plus douloureux et incompréhensible pour moi. Je ne vous parle pas de ruptures en général, amicales, familiales, amoureuses, on en vit tous et la plupart sont certes douloureuses, mais je les gère. Je vous parle du vertige et du désespoir de découvrir que quelqu’un qui vous est cher - parent, ami, amoureux, collègue - devient distant du jour au lendemain sans que vous compreniez pourquoi. Longtemps j’ai cru que c’était une simple incompatibilité de caractère, voire une erreur de jugement : j’avais placé ma confiance dans quelqu’un qui ne la méritait pas. Longtemps aussi je ne savais pas que j’étais autiste. Je voyais la paille dans l’œil de l’autre, pas la poutre dans le mien. Il est possible que mon autisme ne soit en aucun cas lié à certaines de ces ruptures blanches. Je commence cependant à croire que les deux sont interdépendants.

Mon tout premier deuil blanc, fondateur, pour ainsi dire, remonte à l’enfance. Je n’ai jamais su m’intégrer à un groupe classe dont j’ai pourtant fait partie huit années durant. Il y a eu plusieurs étapes, certaines, brèves, qu’on pourrait qualifier de dynamiques de harcèlement léger - mais faut-il diaboliser vraiment un comportement quasi systématique dans toutes les cours d’école ? Peut-on demander à des gosses d’avoir la tolérance et la maturité pour ne pas rejeter ceux qu’ils ne comprennent pas, qu’ils n’aiment pas ? - et d’autres, plus nombreuses, plus longues, d’une molle indifférence. J’ai la boule dans la gorge quand je vois, aujourd’hui trentenaire, des amis étant restés en contact avec leurs copains d’enfance ; des copines d’enfance j’en ai eu très peu, je ne suis plus en contact qu’avec une seule. Il y eut une soirée de retrouvailles de la classe, il y a une dizaine d’années, à laquelle je n’avais pas été conviée. A qui la faute ? Je ne faisais pas les efforts pour m’intégrer, je ne les comprenais pas. Pourtant, cela m’a hantée, des années durant, ce fossé incompréhensible entre mes camarades de classe et moi. J’en ai cherché les raisons amèrement, des années durant. Un psychanalyste m’a dit que j’étais simplement l’objet d’une jalousie collective parce que j’étais intelligente, réponse que je n’ai jamais trouvé satisfaisante - je n’étais pas la meilleure élève, ni la mieux habillée, ni la mieux coiffée, ni la plus mignonne, etc. En revanche je me suis souvenu que je passais des heures à lire dans mon coin ; que j’adaptais mon comportement en fonction de ce que j’apprenais dans les livres, ce qui m’a conduite, notamment, à 8 ans, de décider de remplacer la locution adverbiale “ne… pas…” par “ne… point…” parce que je croyais que c’était élégant dans les bouquins de la Comtesse de Ségur. Je croyais porter la beauté de la langue, je passais simplement pour une gamine pédante.

Ce deuil inaugural, cette douleur de l’abandon inexpliqué, ne m’a jamais quittée. Il s’est répété bien des fois, toujours quand je ne m’y attendais pas. J’ai perdu des amis, des collègues, un parent, des ex, sans comprendre pourquoi. Cette incompréhension fondamentale m’a dévorée. Je me suis transformée en harpie. J’écris si facilement, il n’y avait plus aucune limite pour que je m’enferre dans des mails-fleuves explorant toutes les hypothèses pour comprendre les raisons du rejet soudain, asphyxiant l’être aimé qui m’avait rejetée. J’intellectualise : je rassemble Freud, la sociologie, les théories de l’attachement, le féminisme, toute la bibliographie dans ma tête que j’avais rassemblée pour comprendre le monde, et je déroule des monologues toute seule. La terreur me prend, je tente de l’apaiser par du discours rationnel, je ne me reconnais plus, la machine à penser prend le dessus. Je voulais crever l’abcès du non-dit : je ne fais que repousser l’autre plus loin encore. La sensation d’injustice est épouvantable : j’ai l’impression de montrer patte blanche, mais c’est la pire version de moi-même qui explose, une version dans laquelle je ne me reconnais plus.

La poutre dans mon œil, c’est d’avoir voulu, longtemps, comprendre les raisons qui faisaient fuir l’autre dans sa psyché et ses névroses, sans m’être arrêtée sur les miennes. C’est là que le diagnostic autistique vient changer deux-trois trucs : tant que je me croyais “normale”, non-autiste, je pensais que nous réfléchissions tous de la même façon. Je pensais donc que les autres étaient hypocrites, de mauvaise foi puisqu’ils refusaient mon raisonnement alors que j’étais certaine - à tort - qu’ils pensaient comme moi, la colère finissait par m’engloutir. La colère, c’est un super moyen de défense quand on est blessé pour se protéger. Elle nous permet de nous déresponsabiliser de nos comportements et de charger l’autre.

C’est une situation de ce genre qui, l’an passé, m’a poussée à creuser la piste de l’autisme. Ça ne m’a pas empêchée de la revivre, encore, après - Rome wasn’t built in a day. J’ai débarqué chez mon psy, et je lui ai parlé de cela : peu importent les enjeux du conflit, je ne veux pas savoir qui a raison et qui a tort, lui ai-je dit, je veux réguler mes pétages de plombs de harpie parce que, pire que la douleur de perdre quelqu’un que j’aimais - cela hélas arrive - il y a la certitude, désormais, que je ne réagis pas de la bonne façon et que je blesse en voulant réparer. Mon besoin de comprendre, ce réflexe de survie autistique qui cherche la raison dans un monde qui lui paraît arbitraire, envenime tout, devient contre-productif. De rage, ces dernières semaines, je m’étais exclamée que j’en avais assez des “allistes” (les non-autistes) et que désormais je ne fréquenterais plus que mes semblables. Et puis ça ne me convient pas. Je me nourris de la différence et de l’altérité. Je ne veux pas me couper du monde pour me protéger, même si se protéger, parfois, c’est nécessaire.

Inévitablement, je recours à la littérature, pour trouver un écho à mes questionnements, une familiarité - c’est ainsi que j’ai toujours lu, pas pour faire la maline, mais pour comprendre le monde. Vous vous souvenez sans doute de l’histoire d’Œdipe, tuer papa épouser maman, le sphinx, l’interprétation freudienne, etc. Dans l’histoire d’Œdipe, cependant, il y a un épisode qui me semble particulièrement émouvant. Œdipe, donc, je vous la fais courte, a tué son père, sauvé Thèbes de l’emprise de la Sphynge, et pour le remercier, on lui a proposé d’épouser Jocaste, la reine veuve, et bim bam boum, Œdipe épouse sa maman sans le savoir, c’est ballot. Les années passent, et soudain la peste s’abat sur Thèbes, et c’est cet épisode qui me semble intéressant. Œdipe, en tant que roi, prend l’engagement solennel de débarrasser Thèbes de la peste. Il ignore encore qu’il a accompli la prophétie de son enfance, que sa femme est sa mère, etc. Il est évident pour lui et tous ses concitoyens que la peste est un châtiment divin venant punir le crime commis par l’un des habitants de la cité, aussi Œdipe déclare qu’il exilera le criminel dès qu’il l’aura identifié. Pas de bol, parce que le criminel, c’est lui, comme il le découvrira bientôt. Œdipe alors prend la seule décision possible, conforme à sa parole : il s’exile lui-même (et se crève les yeux de n’avoir pas vu ce qui était sous son nez, avec la broche que Jocaste portait en se pendant avec son écharpe quand elle a compris qu’elle avait commis l’inceste). Œdipe, ici, devient le pharmakon : à la fois poison et remède. C’est lui qui a empoisonné Thèbes, et c’est lui qui la sauve en s’exilant lui-même. Il est le monstre et le sauveur. Il est le mal et le bien. J’ai toujours un élan d’empathie immense pour ce vieil Œdipe, qui renonce à la ville qu’il aime, parce qu’il l’aime, justement.

Peut-on vraiment changer ? Je l’ignore. Je l’espère. Longtemps, dans les ruptures brutales qui ont émaillé ma vie, je me suis réfugiée derrière la colère pour supporter ma peine. Je ne me savais pas autiste, donc j’en voulais à l’autre, et je ne voyais pas en quoi je devais, moi, changer. Il a fallu du temps, je crois, pour comprendre que, malgré moi, j’ai des comportements asociaux. Certains les tolèrent - et heureusement ! - mais d’autres ne les supportent pas, et peut-on exiger de quiconque qu’il se force à tolérer un comportement qui lui est insupportable ? Moi qui trouvais les réactions des allistes arbitraires, puis-je leur reprocher de trouver les miennes incohérentes ? A chaque rupture, j’ai pensé à Œdipe : si j’aime l’autre, mais que je le blesse, je dois accepter - et cela prend un temps fou - de le laisser partir. Je n’ai plus que mon amour et ma colère sur les bras - ingrats de Thébains qui ont oublié qu’Œdipe les avait sauvés du Sphinx ! - et je digère lentement.

Mais j’en ai assez de ces deuils blancs, j’en ai assez de cette douleur. J’en ai assez de m’entendre qualifier d’authentique ou de têtue, de passionnée ou de folle, de “femme de caractère” ou d’obstinée. Le diagnostic d’autisme n’est pas une excuse, il est une explication, une boussole. Maintenant je sais que certains de mes comportements inconscients blessent. Foutu pour foutu, j’aurai toujours besoin de livres, d’explications claires, d’intellectualisation pour comprendre mes faux-pas. Au moins, je sais que je fais des faux-pas, et je pourrai les éviter. Je ne suis plus le pharmakon, ce qui est une façon très orgueilleuse de se considérer, mi-monstre mi-sauveur, niveau triangle toxique sauveur-victime-bourreau on se pose là. J’ai un cerveau qui intellectualise sauvagement tout, une machine à penser que je dois apprendre à canaliser pour ne pas épuiser les autres, une dysrégulation émotionnelle certaine que je masque derrière de la théorie. Parfois j’ai raison, et parfois j’ai tort.

Dans Résister à la culpabilisation, de Mona Chollet, j’ai lu un truc passionnant à propos de la psychologue Alice Miller : elle qui avait dénoncé les violences faites aux gosses, leurs conséquences sur leur psyché, n’avait pourtant pas su protéger son propre fils desdites violences parentales. Quand on écrit, notre ego ne peut s’empêcher de montrer la meilleure version de nous-mêmes. Pensez à Rousseau qui publie un traité sur l’éducation des enfants alors qu’il a abandonné les siens. Je n’écris pas ceci pour me faire mousser : je ne suis pas la reine de la compassion et de l’auto-critique. Cependant, c’est un objectif que j’aimerais atteindre.

Je suis bourrée de contradictions : je vous parle de méditation, de retour au corps, et je fais du name-dropping d’auteurs pour assurer mes propos, retombant inexorablement dans l’intellectualisation. Je prône l’amour et la compréhension des névroses de l’autre, mais je rue dans la colère, et je ne suis pas capable de voir en quoi je peux paraître pédante ou donneuse de leçons. Autrement dit : comme tout le monde, je galère.

J’aimerais ne plus faire fuir ceux que j’aime. J’aimerais pouvoir m’excuser auprès de ceux que j’ai blessés, pas pour me charger seule de la responsabilité de nos disputes, mais simplement dire : “je comprends que mes réflexes inconscients t’aient blessé, et j’essaierai à l’avenir d’en prendre conscience pour devenir une meilleure personne”. Le diagnostic autistique, c’est une bénédiction et une malédiction : je me sens condamnée au handicap, mais j’ai enfin les outils pour le comprendre, quitter la colère, et in fine, si possible, enlever la poutre dans mon œil plutôt que de reprocher la paille dans ceux des autres. Sans oublier qu’on est tous un peu aveugles, qu’on croit tous que notre raisonnement est le meilleur. Donc apprendre à voir l’imperfection chez les autres, chez moi-même, et nous les pardonner parce qu’on n’est, finalement, rien que des humains.

Alors, ça sert déjà à ça, le diagnostic : à devenir un peu plus lucide. C’est bien beau de claironner qu’on aime prendre soin des gens, mais il faut aussi apprendre que parfois, la volonté seule ne suffit pas. Le diagnostic m’a ôté culpabilité et colère ; ce n’est pas un chèque en blanc pour faire n’importe quoi et me dédouaner de toute responsabilité, au contraire ; c’est pour recommencer à communiquer sereinement. La montagne à gravir est immense, mais je crois qu’après tout, ça en vaut la peine. J’ignore si je suis capable de changer, mais j’y crois suffisamment pour agir en conséquence. A tous ceux que j’ai blessés, à tous ceux qui m’aimaient et que j’ai aimés, et qui sont partis en ne me supportant plus, j’aimerais dire : “jamais vous ne serez une erreur, car avec vous, au moins, j’ai appris quelque chose d’important”. Et même s’ils ne l’entendent pas, car ils sont loin maintenant, je confie cette parole au vent.

Intérieur, jour. Une table et trois chaises, matin, lumière blanche, hiver. Il accorde son instrument, elle se lève en souriant, elle dit : “on m’a confisqué ma parole, alors, je chante.” Des harmonies orientales qui s’élèvent, une mélancolie vengeresse, de colère et de consolation et de garçon boucher, je crois, et même lorsque l’on ne comprend pas la langue, il y a des vibrations qui sont universelles. Nous sommes perclus de fatigue, la marée monte dans ma gorge, je plie des oiseaux de papier.

Dans ma tête ça s’entrechoque, tournis de bibliothèque. Arthur ironise L’Art d’avoir toujours raison, j’ai des alexandrins corrosifs de Médée et de Roxane qui me hurlent dans les tympans, je pense aux sorcières qui devraient se taire même quand on les menace de les brûler vives, à Cassandre à qui Apollon a craché dans la bouche, et une cacophonie encore de mots de paroles de chansons de podcasts et de lectures, “Si tu savais la haine qui coule dans mes veines / Tu aurais peur, tu aurais peur / Si tu savais la chienne que je cache à l’intérieur”…

Et le silence et le logos, vociférations délirantes de ceux qui décident sans jamais douter, de sommets à Davos en conflits enkystés, infectés jusqu’à la moelle des os de chairs qu’on croyait pouvoir comprendre, autrefois, à ce jeu tu perds toujours de toutes façons. Et ça continue, encore, encore, vas-y, crache-moi dans la bouche et muselle mon verbe, que ta violence soit sanctifiée et que je devienne fol·le et inaudible de douleur. Alors je me dirai que j’exagère, que c’est moi qui perds les pédales, qui applique des schémas absurdes à des situations singulières, mais ce n’est pas de ma faute si ma grille de lecture est toujours aussi opérante, Cassandre prédit l’avenir, et personne ne la croit. D’abord, ils te trouvent intelligent·e et créateurice, passionné·e ; alors ils te crucifient pour décorer leur salon ; et quand tu dis ta douleur, “fol·le”, “hystérique”, “borderline”, “cyclothymique”, “sorcièr·e”, “menteureuse”, “mythomane”, “délirant·e”. Il n’y a plus qu’un Verbe, celui des brutes qui arrachent la langue à celleux qui proposent le dialogue plutôt que la guerre, la domination se construit toujours sur ceux que l’on réduit au silence, la nature les animaux et les enfants, étymologiquement : “in-fans”, cellui qui ne parle pas. Alors, la boucle est bouclée, et les nouveaux muets disjonctent, réellement. Accuser l’Autre de délire est un acte performatif.

Intérieur, jour. Une table et trois chaises, lumière blanche, hiver. Nos langues sont coupées, il joue, elle chante, je plie des oiseaux de papier sans mots et sans histoires. Nos langues sont coupées, nous en inventerons de nouvelles.

Mon très cher ami,

J’aimerais que tu fasses quelque chose pour moi, demain matin. L’aube cet hiver est encore tardive, ce que je te demande ne sera pas trop difficile. Ainsi, quand tu verras le ciel noir commencer à s’éclaircir, tout doucement, dans la pénombre encore du loup et du chien, tu t’assiéras en tailleur ou à genoux sur un coussin, face à la fenêtre, le dos bien droit. Tu fermeras les yeux, ou les fixeras sur un point devant toi, la jonction par exemple du carrelage de ton balcon, de manière à contempler la ville du reste de ton regard, sans fixer sur elle de regard inquisiteur. Écoute le murmure du souffle dans ta gorge, écoute, encore, les bruits de ton appartement, le ronronnement des machines en veille, les craquements du bois. Écoute : tes voisins sans doute déjà s’activent, leurs pas dans la cage d’escalier, les portes qui se ferment, la ritournelle de l’ascenseur qui de la journée ne cessera pas. Tu entends les bruissements de la ville qui s’éveille, les moteurs qui vrombissent, le grondement étouffé des trains. Peut-être entends-tu également les oiseaux de l’hiver : pigeons et corneilles. Elles ont reconstruit leurs nids dans les arbres encore nus alentour, des tribus en quinzaine prennent soin de leurs petits, que l’on ne voit pas encore, dans l’œuf ou blottis dans le duvet et les brindilles. Sais-tu cela ? Dans ces vingt minutes de grâce que je t’ordonne, tu es le seul à contempler la vie qui redémarre, qui accueille le jour. Dans les habitacles de leurs voitures, dans les wagons de leurs trains, dans l’agitation de leurs cuisines, nos congénères manquent ce spectacle ; ils pensent à leurs objectifs, leurs réunions, leurs bilans, ils craignent d’arriver en retard, leur âme s’agite déjà de tous ces problèmes. Le cou de ton pied, nu, repose sur le carrelage froid, tu sens cette fraîcheur dans ta peau, et par contraste la chaleur de ta cuisse, de ta poitrine. Tu sens le tissu de tes vêtements, caressé par le gonflement et dégonflement de ton ventre, et si tu envoies ton attention là-dessus, tu pourras presque compter chaque maille, inventorier chaque pli. Tu peux sentir aussi les tensions dans ton dos, tes cuisses, de cette posture droite et sans doute un peu inconfortable : envoie ton souffle dans la douleur, gonfle d’air le muscle tendu, caresse le squelette et les nerfs du bout de la pensée. La douleur, bientôt, n’existe plus ; la douleur n’est plus que sensation de ton corps qui existe, qui occupe l’espace. Ton genou repose sur le sol, le sol repose sur les murs de l’immeuble, et l’immeuble s’enfonce dans la terre ; tu deviens rhizome, par ton contact tu t’enracines. Pense à ce flux du lien comme un léger courant électrique qui s’écoule de l’humus à ta chair si facilement.

Edward Hopper, Morning Sun, 1952

Voilà, je t’envoie méditer. Ne m’en veux pas trop, c’est ma façon à moi de te prendre dans mes bras. Je suis loin, mais pourtant, de cette relation rhizomique au monde, à la vie, je sais aussi que mes racines qui traversent le béton le mur la pierre et la terre finissent d’une certaine façon à remonter à toi. Autrefois je résistais à ces pratiques, méfiante, trop méfiante, de la spiritualité capitaliste des magasins bien-être, de l’injonction au bonheur dissimulant l’exigence de la productivité, comme des superstitions, du prosélytisme et du fanatisme, je trouvais tout ce marketing sacrément naïf, méthode Couet, à croire qu’il suffisait de manger du riz complet et de boire des tisanes ayurvédiques pour adopter un regard béat et nombriliste sur le monde. Ce qu’il m’a fallu de lectures, hétéroclites, de syncrétisme ou de tambouille de penseurs du monde entier à ma sauce agnostique, de souvenirs et de recherches, de douleurs et de peines, aussi, pour t’inviter aujourd’hui à méditer avec moi !

Je ne te promets pas l’absolution ; je ne te garantis rien du retour du bonheur, de l’endormissement de ta tristesse infinie. Le monde ne sera pas moins triste si tu t’assieds devant le jour demain dès l’aube, la barbarie et l’absurdité continueront, et tu continueras de vieillir, et le monde continuera de tourner de travers. A peine t’offrirai-je quelques minutes pleines et entières, épaisses et moelleuses comme un coussin de plume ou l’herbe d’un pâturage. Je te propose les sensations de ton enfance, que tu as connues autrefois et que la noirceur, aujourd’hui, t’a arrachées.

Une fois n’est pas coutume, c’est d’abord Marcel Proust que j’invoque :

“Il n’y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres, et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin : le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l’abeille ou le rayon de soleil gênants qui nous forçaient à lever les yeux de la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu’on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc, sans y toucher, tandis que, au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et où nous ne pensions qu’à monter finir, tout de suite après, le chapitre interrompu, tout cela, dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l’importunité, elle en gravait au contraire en nous un souvenir tellement doux (tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec tant d’amour,) que, s’il nous arrive encore aujourd’hui de feuilleter ces livres d’autrefois, ce n’est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et avec l’espoir de voir reflétés sur leurs pages les demeures et les étangs qui n’existent plus.”

Marcel Proust, “Sur la lecture”, préface à sa traduction de Sésame et les lys, de John Ruskin.

Car voici le miracle que Proust développe dans ce texte magnifique : tout concentrés à lire, autrefois, croyant que par cela nous nous extrayions du monde, allongés dans l’herbe et palpitants des aventures d’Arsène Lupin que nous pensions vivre en même temps que lui, notre mémoire enregistrait en fait la moindre sensation inconsciente de notre environnement : la mélodie des clochers, le parfum de pétrichor qui s’élevait de la terre après une averse, la caresse du vent sur nos peaux. Envolés dans nos imaginaires, nous étions là, pleinement.

Souviens-toi de nos discussions fréquentes sur la magie simple du monde paysan de ton enfance : les pouvoirs de rebouteux de tel oncle, les oracles étonnamment cohérents de telle tante, la capacité d’apaiser les bêtes par un simple murmure qui se transmettait en sautant des générations, comme celle d’appeler les serpents. Tu m’avais dit, alors, que la ville asséchait la magie, tel était le désastre de l’exode rural. Il est souvent abordé, ce thème, de la civilisation qui détruit la connaissance de la terre, les sorcières et les sages-femmes, la bétonisation de nos racines, l’appel de la forêt. Nous pensions à tel épisode de Love, Death, and Robots, dans lequel l’industrialisation steam-punk des villes asséchait le courant de la magie, et les créatures féériques s’y retrouvaient sans défense, reines déchues devenues esclaves au corps martyrisé par la modernité. Les pouvoirs dont tu aurais dû hériter, disais-tu, s’étaient étouffés dans les micro-particules. Nous étions nostalgiques d’un monde auquel, tout sceptiques que nous étions, nous aurions voulu croire encore un peu.

Aujourd’hui tu désespères d’une rupture définitive qui t’arrachera à la grisaille et au goût de cendres dans ta bouche. J’entends Arthur Schopenhauer dans tes mots, qui condamne tout désir comme voué à l’insatisfaction, je ne fais que manger, et pourtant j’ai toujours faim, et j’en suis malade. J’entends Cioran, son titre magnifique “De l’inconvénient d’être né”, et cette spectaculaire logique : que la pensée de la possibilité du suicide, porte de sortie fantasmée, a permis de le maintenir vivant : “quand je n’en pourrai plus, je partirai”. Et Cioran, in fine, n’a pas mis fin à ses jours.

C’est le génie malin de Descartes qui a pris le contrôle en toi. Il s’est emparé de ton intelligence, de ton sens de la logique, et il te susurre un argumentaire qui te paraît implacable : puisque ton existence est née de milliers de hasards, puisqu’un individu parmi des milliards d’êtres humains n’a pas plus de sens qu’un grain de sable - et encore, on ne parle qu’à l’échelle de l’humanité, en bons anthropocentristes, d’une espèce qui consacre sa vie à la détruire - alors, le désespoir, dis-tu, est la seule réaction cohérente à ton existence. Mais je suis certaine que tu as déjà vu, au microscope, la magnificence de chaque grain de sable singulier.

Photographie de sable prélevé au Grand Lac Salé près de Salt Lake City, photographie d’Alain Couette, 7 juillet 2018.

Ton âme est à vif ; la moindre sensation te devient insupportable, stridence d’un klaxon, fraîcheur du vent, et donc même les désirs, la libido - pas seulement sexuelle, mais toute pulsion d’envie - t’effraient en ce qu’ils ne combleront jamais le manque. Tu préfères éteindre ton système nerveux, contempler le monde en noir et blanc, et fuir dans la pensée qui ratiocine, qui rumine, qui ne s’arrête plus de te convaincre de l’absurdité.

Cher ami, écoute-moi,

D’abord, quand tu iras un peu mieux, je te parlerai de ce livre que je lis sur Jung - car jamais nous ne cesserons de lire, de creuser, de penser, là est notre obsession. Je te dirai qu’au mitan de sa vie, il a décidé de réconcilier sa personnalité cartésienne, logique, analytique, extravertie, de chercheur, et celle plus tumultueuse, inconsciente, chaotique, de rêveur ; qu’il a choisi de fiancer la pensée et la sensation. Si l’existence inconsciente, purement sensorielle, ferait de nous des bêtes - quoique les recherches montrent bien que l’animal est plus complexe qu’on ne le croit - alors le refuge dans la pensée uniquement, sans plus d’ancrage au monde, est dangereuse, dit-il, elle est de celle qui a emporté Nietzsche dans la folie ; s’il est bon de repérer le dionysiaque et l’apollinien dans nos âmes, il s’agira de les aimer comme des frères, sans amputer l’un ou l’autre, au risque de la ruine de notre psyché.

Je te rappellerai aussi les mythes de la catabase, ce motif de la descente aux Enfers : car Ulysse, Énée, Orphée y passent, et ne se réalisent pleinement qu’après en être revenus. Le talent d’Orphée, d’ailleurs, sa lyre fixée au firmament et son apothéose, n’ont lieu qu’après la perte d’Eurydice. Tu seras aussi Perséphone, la moitié du temps au royaume des morts, dans les bras d’Hadès et les chevilles baignées dans le Styx, mais l’autre de retour sur la terre, auprès de Déméter, dans la joie simple de l’éclosion du vivant. Autrement dit, tu le sais : “cela aussi passera”. Si les eaux du Léthé, le fleuve de l’oubli, éteignent tes papilles comme un mauvais Covid, sois patient dans ta convalescence : les couleurs reviendront.

Le Retour de Perséphone, Frederic Leighton, 1890-1891

Alors, mon cher ami, écoute mes conseils, entends ma prescription : durant cette longue attente, je voudrais que tu guettes la percée des jonquilles sur ton balcon, le déroulement lent des feuilles de châtaigniers, l’éclosion des œufs de corneilles. Tu trouves le vent glacial, mais il se réchauffe sur ta peau ; la neige commence à fondre au pied des sommets. Assieds-toi au sol, demain matin, dès l’aube, écoute les murmures de la ville qui s’éveille : la magie n’a jamais disparu, elle dort blottie dans ta tristesse, elle hiberne, simplement. Contemple le jour, contemple la nature ; contemple la table en bois brut à côté de toi, qui a été vivante, qui grince encore et bouge au cycle des changements de la nature : elle n’est pas inerte. Pense au béton aussi, ce mélange fait de sable, qui au fil des ans s’effrite pour retourner à la terre, mangé du lierre qui revient clamer ses droits à la lumière de printemps en printemps. Pense que cela continue, depuis des millénaires, presque silencieusement, et que tu es fait de la même matière. Il n’y a aucune raison d’être, mais aussi aucune raison de n’être pas. Ton existence n’a ni plus ni moins de sens que la jonquille, que la corneille, que la table ou que la tour, que les autres humains ; sens leur présence imprimer ta chair, il n’y a aucun vide entre toi et le reste du monde, simplement des surfaces et des peaux dans un magnifique contact.

Pense à ta peau qui porte les œuvres de ceux que tu aimes, tu es le porteur de l’art, tu as choisi d’être le gardien d’un dessin adoré, et qui n’est pas le tien. Pense à tous ceux que tu as portés dans la lumière, parce que ton existence leur a permis de briller. Pense à tous ceux que tu as aimés, que tu as étreints, et qui se sont reposés à l’ombre de ta tendresse, vivants parce que tu as pris soin d’eux. Pense à ces paysages glorieux dont tu m’as parlé, que tu avais aimés dans la solitude la plus totale, et que, parce que tu me les as racontés, existent maintenant dans ma tête, et plus seulement la tienne. Tes yeux ont fait exister des milliers de mondes, des milliers d’êtres, qui consolent les âmes des chagrins comme le tien.

Assieds-toi donc au sol. Laisse venir à toi l’émerveillement pour tout ce qui est. Ne pense pas trop à Schopenhauer, à Cioran, à Proust, à Camus, à Rupi Kaur, ni aux autres ; plus tard, quand tu ouvriras les yeux, il sera bien temps de discourir à nouveau. Mais pendant ces vingt minutes que je te demande, cher ami, je veux que tu te fondes dans la simple présence, ton souffle qui se mêle au vent, ta peau qui embrasse le parquet, et le jour nouveau qui naît, magnifique maintenant que tu le vois. Tu n’es rien d’autre qu’une maille dans la toile de ce qui existe, et ta seule présence permet que l’ouvrage ne se défasse pas.

Ce texte est né de la lecture de celui de Bad_Conscience, "Déforme-moi jusqu'à la laideur". Vous pouvez le retrouver ici.

D’aussi loin que je me souvienne - du moins, à partir de l’âge où le sentiment amoureux est devenu une préoccupation - j’ai toujours dit que je n’étais pas romantique.

À l’adolescence, j’ai même développé ce que l’on pourrait qualifier d’allergie au romantisme: tout ce qui était en rapport avec cette question là me donnait envie de me plonger deux doigts au fond de la gorge.

Pas que je n’étais pas intéressée par l’amour ou que j’aie eu envie de me tenir loin de toute romance, loin de là. Ça parle surtout de ma vision du romantisme à l’époque: une espèce de danse éculée et sans âme, codifiée à en mourir, conférant à la relation amoureuse une prévisibilité et une absence de spontanéité beaucoup trop triste à mes yeux.

Là où mes copines biberonnées au contes Disney édulcorés rêvaient du prince charmant venant sauver la princesse en détresse, du chemin de pétales de roses menant à la bague surmontée d’un gros diamant et d’ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfant, chez moi ça générait un goût de moisi dont il était difficile de me débarrasser. Avec le recul je me dis que c’est peut être surtout le sujet que ma rébellion adolescente avait élu comme le moins risqué.

Mon adolescence ne s’est pas faite dans une explosion bruyante. Plutôt une implosion, passée presque inaperçue aux yeux familiaux qui n’avaient de toute façon pas trop envie de regarder. La seule qui a été éclaboussée et en a tiré un certain nombre de cicatrices, c’est moi. L’enfant sage que j’étais ne pouvais pas s’autoriser à extérioriser quoi que ce soit. Trop terrorisée par la portée potentielle de mon agressivité, j’avais tendance à l’intérioriser gentiment en circuit fermé.

Le romantisme, en revanche, était un sujet sur lequel je pouvais projeter toute ma hargne sans trop inquiéter mon ascendance. C'était pratique.

Pour autant, fermer les yeux en me bouchant les oreilles et chantant très fort à la moindre apparition de tout objet « fleur-bleue » ne m’a pas vraiment empêchée de me jeter à corps perdu dans un certain nombre des clichés les plus communs, malgré le dégoût que j’annonçais haut et fort leur porter.

Dans le fond, les trucs romantiques, c’était aussi un peu mon plaisir coupable. Comme mes copines, j’adorais les Disney. Même si j’ai toujours préféré la Belle et la Bête à Cendrillon.

J’en ai chanté des chansons d’amour à tue tête, quand j’ai perdu l’un de celui qui aurait dû être l’amour de ma vie.

Je les ai attendus les slows de fin de soirée en croisant les doigts avec ferveur pour que mon crush du moment me choisisse pour le rejoindre dans la danse.

Je lisais et relisais Jane Austen avec des papillons dans le ventre à voir évoluer le détestable mais néanmoins désirable Mr Darcy.

Aujourd’hui je ne me défend presque plus de m’abrutir devant une comédie romantique de Noël au moins une fois l’an. D’ailleurs, les histoires d’amour qui y sont dépeintes me tirent régulièrement une larme, voire me font envie, alors même que je suis très consciente des aspects problématiques quasi systématiquement chevillé au corps des scénarios de ce type de films. Le livre de Chloé Thibaud, Désirer la violence - Ce(ux) que la pop culture nous apprend à aimer, éclaire cette thématique bien mieux que ce que je saurais le faire moi-même.

J’en ai rêvé moi aussi des pétales de roses et des clichés instagrammables à une époque où les réseaux sociaux n’existaient pas encore. Pourtant, le romantisme pour l’adolescente que j’étais, c’était déjà la version insta de l’amour: une belle image sur papier glacé avec sa jolie surface brillante, du trop beau, du paraître, qui sert surtout à cacher aux yeux des autres les craquelures sous la surface. Un truc qu’on aime et qui nous attire tout en le détestant à la foi.

Ça m’a toujours fait l’effet d’un mensonge, le romantisme. D’un bon tuto de manipulation sur fond de manque de créativité qui produit une jolie jaquette à présenter à ceux qui viendraient jeter un œil vers le couple pour évaluer l’intensité de leur amour.

Malgré ma passion pour les listes, je m’abstiendrais cette fois-ci de faire l’inventaire de tous les moments de ma vie amoureuse où je me suis trouvée à faire ou attendre des trucs juste parce que c’est comme ça que ça doit se passer et pas parce que mon désir y était.

Avec le temps - et quelques déconvenues - j’ai fini par détricoter progressivement le chandail mal ajusté qu’on m’avait forcée à enfiler au profit d’un nouveau pull tout doux et fait main. J’avais laissé l’ancien me démanger un peu trop longtemps avant de m’autoriser à le retirer.

J’ai découvert que je pouvais inventer ma propre façon d’être romantique, mes propres codes de la relation de couple, avec mon/mes partenaire/s. Je n’étais pas obligée de marcher sur les sentiers déjà tracés qui guident, certes, mais enferment un peu parfois si l’on n’ose pas sortir des sentiers battus pour découvrir des aventures qui nous correspondent mieux.

Il est loin d’être parfait, ce nouveau pull. Il a régulièrement fallu redéfaire des bouts pour l’ajuster, et probablement qu’il ne sera jamais totalement terminé, qu’il continuera à évoluer avec moi comme ma façon d’aimer. Mais le plus important, c’est surtout qu’il m’aille de façon confortable, à l’instant présent. Et pour ceux qui pourraient éventuellement le trouver un peu étrange, grand bien leur fasse.

Quant au romantisme, il n’est plus mon bouc-émissaire depuis longtemps. Je l’ai libéré de son chandail qui gratte lui aussi, pour qu’il soit libre de porter le look de son choix quand il s’invite chez moi.

Ma seule exigence pour le laisser passer ma porte, c’est qu’il s’exprime de façon authentique, se fasse messager des sentiments, et pas qu’il se déguise en perfection pour faire joli aux yeux qui regardent et n’ont rien à faire dans l’intimité de l’amour. Ainsi, je peux voir en lui la sincérité dont je le trouvais dénué autrefois et j’accepte aujourd’hui volontiers de me laisser attraper.

Il m’a dit : “Tu es égoïste de ne pas avoir d’enfants. Tu te replies sur toi, tu ne penses qu’à toi, tu ne contribues pas à la marche du monde”. J’ai contemplé sa maison habitée et abandonnée pourtant. J’ai mesuré les névroses de ses enfants nombreux - car il a fait exploser les statistiques de fécondité avec une fierté non dissimulée pour la dissémination de ses chromosomes, de cela souvent il se vante. J’ai énuméré dans ma tête le nom de tous les animaux de compagnie qu’il évoquait, me suis souvenu de certains, notamment du chien à poils longs enfermé à l’extérieur, sa fourrure sale et emmêlée, le dégoût provoqué par les traces d’excréments sur son postérieur, la folle affection avec laquelle il se jetait sur mes genoux quand j’allais allumer une clope à l’extérieur. “Tu te replies sur toi et te protèges, cela nous le savons tous”.

J’ai pensé au nombre de fois où il était venu chez moi, aux plantes vertes qu’il voyait sans les regarder. Du miracle de la feuille qui surgit pleine et entière, charnue et verte, née de l’eau et de la lumière seulement. Je me souviens de la lente métamorphose par laquelle je me suis éveillée au monde : ce fut d’abord un jasmin sur le balcon, l’achat de quelques livres de biologie, l’adoption de petits compagnons de vie et l’observation émerveillée de leurs rituels solitaires et innés. Ce matin, la chatte est venue à ma rencontre. Elle a frotté son front contre le mien, escaladé mon ventre pour le pétrir en ronronnant, saisi ma main pour que je la caresse ; puis elle s’est étirée avec la souplesse d’un yogi, a bondi pour s’allonger sur une couverture à portée de regard. Il lui suffit de me saluer à l’aube, puis d’habiter la même pièce que moi. Malgré l’hiver, les monsteras éclosent sur de nouvelles tiges, et les alocasias paresseusement délivrent une goutte de rosée sur la pointe de leurs feuilles. Autrefois, je laissais mourir toutes mes plantes ; elles étaient décoratives uniquement, je ne les connaissais pas. Voici quelques années, une jolie rencontre m’a permis de poser un regard nouveau sur les plantes ; j’ai appris leurs noms. J’ai cessé de les voir comme des objets d’apparat, je les ai considérées comme des êtres vivants. Une vingtaine de boutures d’aloe vera s’enracinent dans ma chambre sous serre : je les offrirai bientôt à tous mes amis qui le souhaitent. Ainsi, le cycle se perpétuera. D’une bouture reçue par l’ancien ami passionné de plantes, première habitante vraiment vivante de cette nouvelle passion, se sont peuplés d’abord mon propre appartement, puis ceux d’autres aimés à qui j’ai offert quelques arbrisseaux. S’il est peu coûteux de reverdir son monde, il s’agira cependant d’aimer profondément le vivant. Ainsi, quand il dit que je suis égoïste de ne pas avoir d’enfants, lui conduisant une arche de Noé bancale et oublieux des noms de tous ceux qui la peuplent, je me dis que c’est sa névrose qui parle, et qu’il est aveugle à la beauté simple et pure du vivant et du monde.

Autrefois je me pensais sans corps. Je me croyais spectrale, flottante invisible dans un espace ou une pièce. Que l’on m’adresse la parole, le sang me montait aux joues : être remarquée relevait pour moi d’un mystère. Souvent l’on m’a mise en garde contre la croyance de n’être qu’un pur esprit, de dissocier l’âme et le corps : c’est que j’ai tendance à ignorer mes propres sensations. J’ai mis très longtemps à comprendre que mon seuil de tolérance à la douleur était si élevé que je me soignais mal, ou trop tard ; je suis capable, quand je me passionne pour quelque chose, d’en oublier la migraine, le sommeil, et la faim. Les sensations physiques ne sont perçues que lorsqu’elles deviennent insupportables ; en ce moment j’apprends à reconnaître mon propre corps.

Aussi, le corollaire de ce mode d’existence est que l’on m’a crue coincée, incapable de connaître le monde autrement que par les livres. Il s’agit d’une dualité construite qui aujourd’hui me paraît grossière. Cependant, je me souviens de cette scène : l’on m’invite à rejoindre une association particulière, et je demande si, avant tout engagement, je peux me documenter, lire, sur les enjeux et les intérêts de ce groupe social. La réponse, alors, est la suivante : “lâche un peu tes livres, il est des expériences qu’il s’agit d’éprouver pour réellement les connaître”.

Le Colisée, Gaspard Van Wittel (gravure du XVIIIe siècle)

Il y a de la vérité dans ces propos. Des mystères d’Éleusis, un culte de l’antiquité grecque, on ne connaît que l’existence, jamais le contenu. C’est que bien des auteurs les ont évoqués, mais ces cultes n’existaient justement que par leur dimension secrète au profane : il s’agit d’un culte auquel on participe, qu’on éprouve en sa chair, mais que l’on ne racontera pas, peut-être parce que tout récit qui en serait fait en réduirait la magie. L’initiation est incarnée dans la chair, dans l’expérience pure, singulière. D’où la fascination quasi-complotiste et méfiante qu’incarnent les sociétés secrètes, qui hantent journalistes et auteurs de thrillers - pensez à Da Vinci Code. Or si la société est secrète, ce n’est pas tant pour exclure et manigancer en douce, que parce qu’elle propose un rituel d’initiation symbolique, complexe, qui demande un lâcher prise de l’initié, et qui ne peut être racontée sans quoi elle perdrait de sa puissance.

Pour autant, il me semble injuste de séparer le texte du corps. Je vous parlais l’autre fois de Zbiegniew Herbert qui, grâce à l’amour chevaleresque qu’il éprouvait adolescent, a appris à lire le latin et à goûter la poésie latine élégiaque. Si par définition l’amour adolescent est un temps pulsionnel, nourri par la puberté et les transformations hormonales, par la vue aussi - il tombe amoureux au premier regard - c’est l’amour qui le fait accéder au texte de Catulle, et dans un retour au corps, des siècles de distance s’en retrouvent ainsi réduits : Zbiegniew éprouve la même chose que Catulle, la crucifixion, bien sensuelle, des sentiments contraires de la passion amoureuse. Zbiegniew converse directement avec Catulle ; une rencontre a eu lieu qui transcende l’espace et le temps. L’amour l’a initié à la poésie latine, et la poésie latine en retour l’a initié à l’amour. Toute initiation n’a pas besoin, pour se produire, d’un culte à mystère.

Ce matin je relis le début de Noces, de Camus, chapitre premier : “Noces à Tipasa”. Je lis :

“Bien pauvres sont ceux qui ont besoin de mythes. Ici les dieux servent de lits ou de repères dans la course des journées. Je décris et je dis : “Voici qui est rouge, qui est bleu, qui est vert. Ceci est la mer, la montagne, les fleurs.” Et qu’ai-je besoin de parler de Dionysos pour dire que j’aime écraser les boules de lentisques sous mon nez ? Est-il même à Déméter ce vieil hymne à quoi plus tard je songerai sans contrainte : “Heureux celui des vivants sur la terre qui a vu ces choses.” Voir, et voir sur cette terre, comment oublier la leçon ? Aux mystères d’Éleusis, il suffisait de contempler. Ici même, je sais que jamais je ne m’approcherai assez du monde. Il me faut encore être nu et puis plonger dans la mer, encore tout parfumé des essences de la terre, laver celles-ci dans celle-là, et nouer sur ma peau l’étreinte pour laquelle soupirent lèvres à lèvres depuis si longtemps la terre et la mer.”

Au premier regard, Camus dit peu ou prou la même chose que celui qui me reprocha de trop me réfugier dans les livres sans éprouver le monde : la mythologie ne serait qu’un supplétif pour ceux qui sont incapables de ressentir la présence. Il faut remarquer cependant qu’il s’agit là d’une double prétérition (soit dire que l’on ne dit pas ce que l’on est précisément en train de dire) : si Camus dit qu’ils sont inutiles, il cite les mythes, Dionysos, Déméter, les mystères d’Éleusis. Non seulement sa sensation pure, cette impression d’être présent au monde, est enrichie de ces mythes qui l’accompagnent ; mais écrivant Noces, précisément à destination du lecteur, un texte qui raconte la présence pure, il redouble ce mouvement. Ainsi, j’ai envie d’aller me baigner à Tipasa, éprouver le soleil sur la peau, la morsure du sel de la mer, écraser les boules de lentisques. Ces sensations que je ne connais pas, je les éprouve presque, par la littérature. On dit souvent que lire, c’est éprouver mille vies autres que la sienne, c’est voyager sans quitter son fauteuil. Il est vrai, en tout cas, que la littérature, le texte, donne envie de connaître et d’éprouver. Quand je lis Duras, j’ai beau ne pas les connaître, j’ai l’envie de sentir le parfum des frangipaniers.

Il y a un poète que j’ai mis du temps à comprendre, le temps, en réalité, de suffisamment m’en imprégner, qui est Yves Bonnefoy. Il évoque, dans Du mouvement et de l’immobilité de Douve, recueil cryptique et énigmatique s’il en est, le signe gravé dans la pierre. Il m’a fallu, des mois durant, m’imprégner de ces poèmes, de cette expression notamment, pour avoir le sentiment d’en saisir la portée. La pierre, minérale, symbolise la permanence immuable, l’éternité. A l’inverse le signe qui est gravé marque le passage de l’éphémère. Une pierre gravée d’un signe, ce sont les noces de l’éternel et de l’éphémère, ou l’éphémère fait éternel, phénomène qui me fascine comme les ombres brûlées à jamais lors des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki ; plus simplement, un portrait en photographie est le figement dans l’éternité d’un instant fugace. Les livres, la poésie, ont ce pouvoir : en figeant la pensée, ils traversent les décennies, donnent lieu à des rencontres qui transcendent l’espace-temps. Elle ne l’ignore pas, cette jeune fille que j’ai souvent rencontrée et qui, prenant entre ses mains un livre que je lui prêtais, en consultait la date d’impression, en humait les pages et la si particulière odeur du papier vieilli. Et si, lecteur, tu as la chance d’avoir entre les mains ces livres imprimés aux pages encore pliées, qu’il s’agit d’ouvrir au coupe-papier afin de pouvoir les lire, tu ressentiras sans doute ce frisson à ouvrir cette capsule temporelle, l’impression de profaner ou d’entrer dans le secret du temps, dans ce geste désuet et définitif du déchirement de la feuille. Je m’essaie à l’origami en ce moment, et je rêve d’en écrire des lettres, repliées ensuite, adressées à certains qui ne pourraient me lire qu’au risque de détruire la créature de papier. Expliquer, originellement, a le même sens que déplier. Révéler le passé, c’est prendre aussi le risque qu’il s’amenuise. C’est la scène de l’effacement des fresques à peine découvertes dans le Roma de Fellini. Il y a de la mélancolie, mais aussi une impression quasi-mystique de don divin de l’éternité, comme à poser sa main sur celles, imprimées, des grottes paléolithiques.

Mais ici dans ma rêverie je m’égare.

J’ignore quand, comment, à quel moment précisément j’ai retrouvé mon corps. Il s’agit même, sans doute, d’un mouvement en cours, d’une évolution qui toute la vie m’habitera. Ce que je sais, cependant, c’est que le texte et la littérature ne m’ont pas séparée du vivant, au contraire : ils m’y ont initiée. Ce n’est que quand j’ai connu le nom de mes plantes, que j’ai lu sur elles, que j’ai commencé à les considérer. C’est en lisant Herbert, Camus, ou Bonnefoy, que j’ai su éprouver cet émerveillement d’être au monde, la magnificence subtile des violettes qui invariablement transpercent la terre encore froide de l’hiver pour annoncer le printemps - au moment où je t’écris, le soleil se lève sur une ville blottie sous la neige ; je sais pourtant que sous elle, les violettes tranquillement préparent leur éclosion. Si les personnages du Roma de Fellini n’avaient pas lu, étudié, appris l’histoire antique romaine, dans des livres, dans du texte, ils n’auraient pas saisi et mesuré la portée du drame de l’éphémère se déroulant sous leurs yeux : l’oxygène du présent qui dévore les fresque antiques sous les pavés de la ville, au moment où ils les découvrent.

Alors je repense à ce qu’il dit de mon égoïsme. Ces accusations de m’enfermer, d’être égoïste de ne pas avoir d’enfants. Je pense à ses terreurs face au monde, de son propre enfermement dans une bulle d’angoisse du monde moderne - assurément effrayant - et à la servitude volontaire que nous développons à nous laisser lentement transformer en datas numériques (moi la première, rien qu’en écrivant sur écran ce texte). Et finalement je me dis que cette accusation de m’enfermer dans la tour d’ivoire des livres est une erreur : qu’au contraire les livres ont ouvert mon regard sur toutes les formes du vivant, et mon cœur à la joie pure et simple d’exister un bref instant pour contempler ces innombrables beautés. Je repense au chien qu’il ne voyait plus, à la façon consumériste avec laquelle il consommait le vivant au lieu de l’aimer. Grâce au texte, aux livres, à la littérature, je lis et je me lie. Texte et textile, évidemment, c’est la même racine ; le livre c’est le lien, l’étoffe de toutes les existences tissées ensemble, et un manteau léger et chaud pour traverser l’hiver.

Les Fenêtres sont une série de textes inspirés de scènes croisées dans la vie réelle, attrapées au vol dans l'intimité d'inconnus, autour desquelles je brode une courte histoire.

Elle a 10 ans.

La malice dans les yeux et la bouille encore ronde de l’enfance.

Elle occupe les dernières minutes de son trajet à former de la buée en soufflant sur la vitre de la porte pour y tracer des cœurs.

Elle les efface, elle recommence, inlassablement, avec urgence.

Comme si elle avait bien trop d’amour à envoyer sur le monde avant l’arrivée à l’arrêt de tram.