Demain, dès l'aube...

Mon très cher ami,

J’aimerais que tu fasses quelque chose pour moi, demain matin. L’aube cet hiver est encore tardive, ce que je te demande ne sera pas trop difficile. Ainsi, quand tu verras le ciel noir commencer à s’éclaircir, tout doucement, dans la pénombre encore du loup et du chien, tu t’assiéras en tailleur ou à genoux sur un coussin, face à la fenêtre, le dos bien droit. Tu fermeras les yeux, ou les fixeras sur un point devant toi, la jonction par exemple du carrelage de ton balcon, de manière à contempler la ville du reste de ton regard, sans fixer sur elle de regard inquisiteur. Écoute le murmure du souffle dans ta gorge, écoute, encore, les bruits de ton appartement, le ronronnement des machines en veille, les craquements du bois. Écoute : tes voisins sans doute déjà s’activent, leurs pas dans la cage d’escalier, les portes qui se ferment, la ritournelle de l’ascenseur qui de la journée ne cessera pas. Tu entends les bruissements de la ville qui s’éveille, les moteurs qui vrombissent, le grondement étouffé des trains. Peut-être entends-tu également les oiseaux de l’hiver : pigeons et corneilles. Elles ont reconstruit leurs nids dans les arbres encore nus alentour, des tribus en quinzaine prennent soin de leurs petits, que l’on ne voit pas encore, dans l’œuf ou blottis dans le duvet et les brindilles. Sais-tu cela ? Dans ces vingt minutes de grâce que je t’ordonne, tu es le seul à contempler la vie qui redémarre, qui accueille le jour. Dans les habitacles de leurs voitures, dans les wagons de leurs trains, dans l’agitation de leurs cuisines, nos congénères manquent ce spectacle ; ils pensent à leurs objectifs, leurs réunions, leurs bilans, ils craignent d’arriver en retard, leur âme s’agite déjà de tous ces problèmes. Le cou de ton pied, nu, repose sur le carrelage froid, tu sens cette fraîcheur dans ta peau, et par contraste la chaleur de ta cuisse, de ta poitrine. Tu sens le tissu de tes vêtements, caressé par le gonflement et dégonflement de ton ventre, et si tu envoies ton attention là-dessus, tu pourras presque compter chaque maille, inventorier chaque pli. Tu peux sentir aussi les tensions dans ton dos, tes cuisses, de cette posture droite et sans doute un peu inconfortable : envoie ton souffle dans la douleur, gonfle d’air le muscle tendu, caresse le squelette et les nerfs du bout de la pensée. La douleur, bientôt, n’existe plus ; la douleur n’est plus que sensation de ton corps qui existe, qui occupe l’espace. Ton genou repose sur le sol, le sol repose sur les murs de l’immeuble, et l’immeuble s’enfonce dans la terre ; tu deviens rhizome, par ton contact tu t’enracines. Pense à ce flux du lien comme un léger courant électrique qui s’écoule de l’humus à ta chair si facilement.

Edward Hopper, Morning Sun, 1952

Voilà, je t’envoie méditer. Ne m’en veux pas trop, c’est ma façon à moi de te prendre dans mes bras. Je suis loin, mais pourtant, de cette relation rhizomique au monde, à la vie, je sais aussi que mes racines qui traversent le béton le mur la pierre et la terre finissent d’une certaine façon à remonter à toi. Autrefois je résistais à ces pratiques, méfiante, trop méfiante, de la spiritualité capitaliste des magasins bien-être, de l’injonction au bonheur dissimulant l’exigence de la productivité, comme des superstitions, du prosélytisme et du fanatisme, je trouvais tout ce marketing sacrément naïf, méthode Couet, à croire qu’il suffisait de manger du riz complet et de boire des tisanes ayurvédiques pour adopter un regard béat et nombriliste sur le monde. Ce qu’il m’a fallu de lectures, hétéroclites, de syncrétisme ou de tambouille de penseurs du monde entier à ma sauce agnostique, de souvenirs et de recherches, de douleurs et de peines, aussi, pour t’inviter aujourd’hui à méditer avec moi !

Je ne te promets pas l’absolution ; je ne te garantis rien du retour du bonheur, de l’endormissement de ta tristesse infinie. Le monde ne sera pas moins triste si tu t’assieds devant le jour demain dès l’aube, la barbarie et l’absurdité continueront, et tu continueras de vieillir, et le monde continuera de tourner de travers. A peine t’offrirai-je quelques minutes pleines et entières, épaisses et moelleuses comme un coussin de plume ou l’herbe d’un pâturage. Je te propose les sensations de ton enfance, que tu as connues autrefois et que la noirceur, aujourd’hui, t’a arrachées.

Une fois n’est pas coutume, c’est d’abord Marcel Proust que j’invoque :

“Il n’y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres, et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin : le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l’abeille ou le rayon de soleil gênants qui nous forçaient à lever les yeux de la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu’on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc, sans y toucher, tandis que, au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et où nous ne pensions qu’à monter finir, tout de suite après, le chapitre interrompu, tout cela, dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l’importunité, elle en gravait au contraire en nous un souvenir tellement doux (tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec tant d’amour,) que, s’il nous arrive encore aujourd’hui de feuilleter ces livres d’autrefois, ce n’est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et avec l’espoir de voir reflétés sur leurs pages les demeures et les étangs qui n’existent plus.”

Marcel Proust, “Sur la lecture”, préface à sa traduction de Sésame et les lys, de John Ruskin.

Car voici le miracle que Proust développe dans ce texte magnifique : tout concentrés à lire, autrefois, croyant que par cela nous nous extrayions du monde, allongés dans l’herbe et palpitants des aventures d’Arsène Lupin que nous pensions vivre en même temps que lui, notre mémoire enregistrait en fait la moindre sensation inconsciente de notre environnement : la mélodie des clochers, le parfum de pétrichor qui s’élevait de la terre après une averse, la caresse du vent sur nos peaux. Envolés dans nos imaginaires, nous étions là, pleinement.

Souviens-toi de nos discussions fréquentes sur la magie simple du monde paysan de ton enfance : les pouvoirs de rebouteux de tel oncle, les oracles étonnamment cohérents de telle tante, la capacité d’apaiser les bêtes par un simple murmure qui se transmettait en sautant des générations, comme celle d’appeler les serpents. Tu m’avais dit, alors, que la ville asséchait la magie, tel était le désastre de l’exode rural. Il est souvent abordé, ce thème, de la civilisation qui détruit la connaissance de la terre, les sorcières et les sages-femmes, la bétonisation de nos racines, l’appel de la forêt. Nous pensions à tel épisode de Love, Death, and Robots, dans lequel l’industrialisation steam-punk des villes asséchait le courant de la magie, et les créatures féériques s’y retrouvaient sans défense, reines déchues devenues esclaves au corps martyrisé par la modernité. Les pouvoirs dont tu aurais dû hériter, disais-tu, s’étaient étouffés dans les micro-particules. Nous étions nostalgiques d’un monde auquel, tout sceptiques que nous étions, nous aurions voulu croire encore un peu.

Aujourd’hui tu désespères d’une rupture définitive qui t’arrachera à la grisaille et au goût de cendres dans ta bouche. J’entends Arthur Schopenhauer dans tes mots, qui condamne tout désir comme voué à l’insatisfaction, je ne fais que manger, et pourtant j’ai toujours faim, et j’en suis malade. J’entends Cioran, son titre magnifique “De l’inconvénient d’être né”, et cette spectaculaire logique : que la pensée de la possibilité du suicide, porte de sortie fantasmée, a permis de le maintenir vivant : “quand je n’en pourrai plus, je partirai”. Et Cioran, in fine, n’a pas mis fin à ses jours.

C’est le génie malin de Descartes qui a pris le contrôle en toi. Il s’est emparé de ton intelligence, de ton sens de la logique, et il te susurre un argumentaire qui te paraît implacable : puisque ton existence est née de milliers de hasards, puisqu’un individu parmi des milliards d’êtres humains n’a pas plus de sens qu’un grain de sable - et encore, on ne parle qu’à l’échelle de l’humanité, en bons anthropocentristes, d’une espèce qui consacre sa vie à la détruire - alors, le désespoir, dis-tu, est la seule réaction cohérente à ton existence. Mais je suis certaine que tu as déjà vu, au microscope, la magnificence de chaque grain de sable singulier.

Photographie de sable prélevé au Grand Lac Salé près de Salt Lake City, photographie d’Alain Couette, 7 juillet 2018.

Ton âme est à vif ; la moindre sensation te devient insupportable, stridence d’un klaxon, fraîcheur du vent, et donc même les désirs, la libido - pas seulement sexuelle, mais toute pulsion d’envie - t’effraient en ce qu’ils ne combleront jamais le manque. Tu préfères éteindre ton système nerveux, contempler le monde en noir et blanc, et fuir dans la pensée qui ratiocine, qui rumine, qui ne s’arrête plus de te convaincre de l’absurdité.

Cher ami, écoute-moi,

D’abord, quand tu iras un peu mieux, je te parlerai de ce livre que je lis sur Jung - car jamais nous ne cesserons de lire, de creuser, de penser, là est notre obsession. Je te dirai qu’au mitan de sa vie, il a décidé de réconcilier sa personnalité cartésienne, logique, analytique, extravertie, de chercheur, et celle plus tumultueuse, inconsciente, chaotique, de rêveur ; qu’il a choisi de fiancer la pensée et la sensation. Si l’existence inconsciente, purement sensorielle, ferait de nous des bêtes - quoique les recherches montrent bien que l’animal est plus complexe qu’on ne le croit - alors le refuge dans la pensée uniquement, sans plus d’ancrage au monde, est dangereuse, dit-il, elle est de celle qui a emporté Nietzsche dans la folie ; s’il est bon de repérer le dionysiaque et l’apollinien dans nos âmes, il s’agira de les aimer comme des frères, sans amputer l’un ou l’autre, au risque de la ruine de notre psyché.

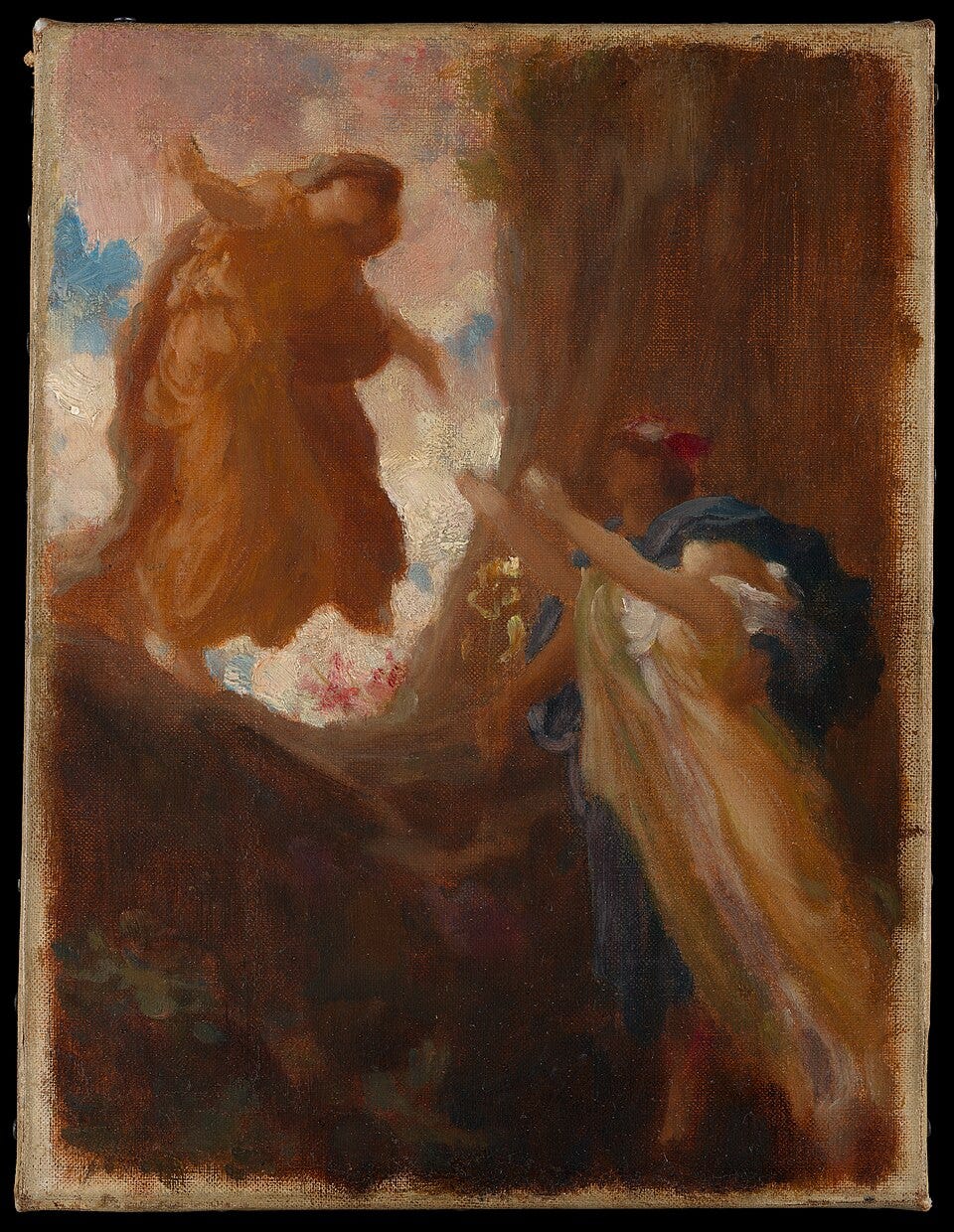

Je te rappellerai aussi les mythes de la catabase, ce motif de la descente aux Enfers : car Ulysse, Énée, Orphée y passent, et ne se réalisent pleinement qu’après en être revenus. Le talent d’Orphée, d’ailleurs, sa lyre fixée au firmament et son apothéose, n’ont lieu qu’après la perte d’Eurydice. Tu seras aussi Perséphone, la moitié du temps au royaume des morts, dans les bras d’Hadès et les chevilles baignées dans le Styx, mais l’autre de retour sur la terre, auprès de Déméter, dans la joie simple de l’éclosion du vivant. Autrement dit, tu le sais : “cela aussi passera”. Si les eaux du Léthé, le fleuve de l’oubli, éteignent tes papilles comme un mauvais Covid, sois patient dans ta convalescence : les couleurs reviendront.

Le Retour de Perséphone, Frederic Leighton, 1890-1891

Alors, mon cher ami, écoute mes conseils, entends ma prescription : durant cette longue attente, je voudrais que tu guettes la percée des jonquilles sur ton balcon, le déroulement lent des feuilles de châtaigniers, l’éclosion des œufs de corneilles. Tu trouves le vent glacial, mais il se réchauffe sur ta peau ; la neige commence à fondre au pied des sommets. Assieds-toi au sol, demain matin, dès l’aube, écoute les murmures de la ville qui s’éveille : la magie n’a jamais disparu, elle dort blottie dans ta tristesse, elle hiberne, simplement. Contemple le jour, contemple la nature ; contemple la table en bois brut à côté de toi, qui a été vivante, qui grince encore et bouge au cycle des changements de la nature : elle n’est pas inerte. Pense au béton aussi, ce mélange fait de sable, qui au fil des ans s’effrite pour retourner à la terre, mangé du lierre qui revient clamer ses droits à la lumière de printemps en printemps. Pense que cela continue, depuis des millénaires, presque silencieusement, et que tu es fait de la même matière. Il n’y a aucune raison d’être, mais aussi aucune raison de n’être pas. Ton existence n’a ni plus ni moins de sens que la jonquille, que la corneille, que la table ou que la tour, que les autres humains ; sens leur présence imprimer ta chair, il n’y a aucun vide entre toi et le reste du monde, simplement des surfaces et des peaux dans un magnifique contact.

Pense à ta peau qui porte les œuvres de ceux que tu aimes, tu es le porteur de l’art, tu as choisi d’être le gardien d’un dessin adoré, et qui n’est pas le tien. Pense à tous ceux que tu as portés dans la lumière, parce que ton existence leur a permis de briller. Pense à tous ceux que tu as aimés, que tu as étreints, et qui se sont reposés à l’ombre de ta tendresse, vivants parce que tu as pris soin d’eux. Pense à ces paysages glorieux dont tu m’as parlé, que tu avais aimés dans la solitude la plus totale, et que, parce que tu me les as racontés, existent maintenant dans ma tête, et plus seulement la tienne. Tes yeux ont fait exister des milliers de mondes, des milliers d’êtres, qui consolent les âmes des chagrins comme le tien.

Assieds-toi donc au sol. Laisse venir à toi l’émerveillement pour tout ce qui est. Ne pense pas trop à Schopenhauer, à Cioran, à Proust, à Camus, à Rupi Kaur, ni aux autres ; plus tard, quand tu ouvriras les yeux, il sera bien temps de discourir à nouveau. Mais pendant ces vingt minutes que je te demande, cher ami, je veux que tu te fondes dans la simple présence, ton souffle qui se mêle au vent, ta peau qui embrasse le parquet, et le jour nouveau qui naît, magnifique maintenant que tu le vois. Tu n’es rien d’autre qu’une maille dans la toile de ce qui existe, et ta seule présence permet que l’ouvrage ne se défasse pas.