Lectures

Mon très cher ami,

J’aimerais que tu fasses quelque chose pour moi, demain matin. L’aube cet hiver est encore tardive, ce que je te demande ne sera pas trop difficile. Ainsi, quand tu verras le ciel noir commencer à s’éclaircir, tout doucement, dans la pénombre encore du loup et du chien, tu t’assiéras en tailleur ou à genoux sur un coussin, face à la fenêtre, le dos bien droit. Tu fermeras les yeux, ou les fixeras sur un point devant toi, la jonction par exemple du carrelage de ton balcon, de manière à contempler la ville du reste de ton regard, sans fixer sur elle de regard inquisiteur. Écoute le murmure du souffle dans ta gorge, écoute, encore, les bruits de ton appartement, le ronronnement des machines en veille, les craquements du bois. Écoute : tes voisins sans doute déjà s’activent, leurs pas dans la cage d’escalier, les portes qui se ferment, la ritournelle de l’ascenseur qui de la journée ne cessera pas. Tu entends les bruissements de la ville qui s’éveille, les moteurs qui vrombissent, le grondement étouffé des trains. Peut-être entends-tu également les oiseaux de l’hiver : pigeons et corneilles. Elles ont reconstruit leurs nids dans les arbres encore nus alentour, des tribus en quinzaine prennent soin de leurs petits, que l’on ne voit pas encore, dans l’œuf ou blottis dans le duvet et les brindilles. Sais-tu cela ? Dans ces vingt minutes de grâce que je t’ordonne, tu es le seul à contempler la vie qui redémarre, qui accueille le jour. Dans les habitacles de leurs voitures, dans les wagons de leurs trains, dans l’agitation de leurs cuisines, nos congénères manquent ce spectacle ; ils pensent à leurs objectifs, leurs réunions, leurs bilans, ils craignent d’arriver en retard, leur âme s’agite déjà de tous ces problèmes. Le cou de ton pied, nu, repose sur le carrelage froid, tu sens cette fraîcheur dans ta peau, et par contraste la chaleur de ta cuisse, de ta poitrine. Tu sens le tissu de tes vêtements, caressé par le gonflement et dégonflement de ton ventre, et si tu envoies ton attention là-dessus, tu pourras presque compter chaque maille, inventorier chaque pli. Tu peux sentir aussi les tensions dans ton dos, tes cuisses, de cette posture droite et sans doute un peu inconfortable : envoie ton souffle dans la douleur, gonfle d’air le muscle tendu, caresse le squelette et les nerfs du bout de la pensée. La douleur, bientôt, n’existe plus ; la douleur n’est plus que sensation de ton corps qui existe, qui occupe l’espace. Ton genou repose sur le sol, le sol repose sur les murs de l’immeuble, et l’immeuble s’enfonce dans la terre ; tu deviens rhizome, par ton contact tu t’enracines. Pense à ce flux du lien comme un léger courant électrique qui s’écoule de l’humus à ta chair si facilement.

Edward Hopper, Morning Sun, 1952

Voilà, je t’envoie méditer. Ne m’en veux pas trop, c’est ma façon à moi de te prendre dans mes bras. Je suis loin, mais pourtant, de cette relation rhizomique au monde, à la vie, je sais aussi que mes racines qui traversent le béton le mur la pierre et la terre finissent d’une certaine façon à remonter à toi. Autrefois je résistais à ces pratiques, méfiante, trop méfiante, de la spiritualité capitaliste des magasins bien-être, de l’injonction au bonheur dissimulant l’exigence de la productivité, comme des superstitions, du prosélytisme et du fanatisme, je trouvais tout ce marketing sacrément naïf, méthode Couet, à croire qu’il suffisait de manger du riz complet et de boire des tisanes ayurvédiques pour adopter un regard béat et nombriliste sur le monde. Ce qu’il m’a fallu de lectures, hétéroclites, de syncrétisme ou de tambouille de penseurs du monde entier à ma sauce agnostique, de souvenirs et de recherches, de douleurs et de peines, aussi, pour t’inviter aujourd’hui à méditer avec moi !

Je ne te promets pas l’absolution ; je ne te garantis rien du retour du bonheur, de l’endormissement de ta tristesse infinie. Le monde ne sera pas moins triste si tu t’assieds devant le jour demain dès l’aube, la barbarie et l’absurdité continueront, et tu continueras de vieillir, et le monde continuera de tourner de travers. A peine t’offrirai-je quelques minutes pleines et entières, épaisses et moelleuses comme un coussin de plume ou l’herbe d’un pâturage. Je te propose les sensations de ton enfance, que tu as connues autrefois et que la noirceur, aujourd’hui, t’a arrachées.

Une fois n’est pas coutume, c’est d’abord Marcel Proust que j’invoque :

“Il n’y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres, et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin : le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l’abeille ou le rayon de soleil gênants qui nous forçaient à lever les yeux de la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu’on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc, sans y toucher, tandis que, au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et où nous ne pensions qu’à monter finir, tout de suite après, le chapitre interrompu, tout cela, dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l’importunité, elle en gravait au contraire en nous un souvenir tellement doux (tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec tant d’amour,) que, s’il nous arrive encore aujourd’hui de feuilleter ces livres d’autrefois, ce n’est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et avec l’espoir de voir reflétés sur leurs pages les demeures et les étangs qui n’existent plus.”

Marcel Proust, “Sur la lecture”, préface à sa traduction de Sésame et les lys, de John Ruskin.

Car voici le miracle que Proust développe dans ce texte magnifique : tout concentrés à lire, autrefois, croyant que par cela nous nous extrayions du monde, allongés dans l’herbe et palpitants des aventures d’Arsène Lupin que nous pensions vivre en même temps que lui, notre mémoire enregistrait en fait la moindre sensation inconsciente de notre environnement : la mélodie des clochers, le parfum de pétrichor qui s’élevait de la terre après une averse, la caresse du vent sur nos peaux. Envolés dans nos imaginaires, nous étions là, pleinement.

Souviens-toi de nos discussions fréquentes sur la magie simple du monde paysan de ton enfance : les pouvoirs de rebouteux de tel oncle, les oracles étonnamment cohérents de telle tante, la capacité d’apaiser les bêtes par un simple murmure qui se transmettait en sautant des générations, comme celle d’appeler les serpents. Tu m’avais dit, alors, que la ville asséchait la magie, tel était le désastre de l’exode rural. Il est souvent abordé, ce thème, de la civilisation qui détruit la connaissance de la terre, les sorcières et les sages-femmes, la bétonisation de nos racines, l’appel de la forêt. Nous pensions à tel épisode de Love, Death, and Robots, dans lequel l’industrialisation steam-punk des villes asséchait le courant de la magie, et les créatures féériques s’y retrouvaient sans défense, reines déchues devenues esclaves au corps martyrisé par la modernité. Les pouvoirs dont tu aurais dû hériter, disais-tu, s’étaient étouffés dans les micro-particules. Nous étions nostalgiques d’un monde auquel, tout sceptiques que nous étions, nous aurions voulu croire encore un peu.

Aujourd’hui tu désespères d’une rupture définitive qui t’arrachera à la grisaille et au goût de cendres dans ta bouche. J’entends Arthur Schopenhauer dans tes mots, qui condamne tout désir comme voué à l’insatisfaction, je ne fais que manger, et pourtant j’ai toujours faim, et j’en suis malade. J’entends Cioran, son titre magnifique “De l’inconvénient d’être né”, et cette spectaculaire logique : que la pensée de la possibilité du suicide, porte de sortie fantasmée, a permis de le maintenir vivant : “quand je n’en pourrai plus, je partirai”. Et Cioran, in fine, n’a pas mis fin à ses jours.

C’est le génie malin de Descartes qui a pris le contrôle en toi. Il s’est emparé de ton intelligence, de ton sens de la logique, et il te susurre un argumentaire qui te paraît implacable : puisque ton existence est née de milliers de hasards, puisqu’un individu parmi des milliards d’êtres humains n’a pas plus de sens qu’un grain de sable - et encore, on ne parle qu’à l’échelle de l’humanité, en bons anthropocentristes, d’une espèce qui consacre sa vie à la détruire - alors, le désespoir, dis-tu, est la seule réaction cohérente à ton existence. Mais je suis certaine que tu as déjà vu, au microscope, la magnificence de chaque grain de sable singulier.

Photographie de sable prélevé au Grand Lac Salé près de Salt Lake City, photographie d’Alain Couette, 7 juillet 2018.

Ton âme est à vif ; la moindre sensation te devient insupportable, stridence d’un klaxon, fraîcheur du vent, et donc même les désirs, la libido - pas seulement sexuelle, mais toute pulsion d’envie - t’effraient en ce qu’ils ne combleront jamais le manque. Tu préfères éteindre ton système nerveux, contempler le monde en noir et blanc, et fuir dans la pensée qui ratiocine, qui rumine, qui ne s’arrête plus de te convaincre de l’absurdité.

Cher ami, écoute-moi,

D’abord, quand tu iras un peu mieux, je te parlerai de ce livre que je lis sur Jung - car jamais nous ne cesserons de lire, de creuser, de penser, là est notre obsession. Je te dirai qu’au mitan de sa vie, il a décidé de réconcilier sa personnalité cartésienne, logique, analytique, extravertie, de chercheur, et celle plus tumultueuse, inconsciente, chaotique, de rêveur ; qu’il a choisi de fiancer la pensée et la sensation. Si l’existence inconsciente, purement sensorielle, ferait de nous des bêtes - quoique les recherches montrent bien que l’animal est plus complexe qu’on ne le croit - alors le refuge dans la pensée uniquement, sans plus d’ancrage au monde, est dangereuse, dit-il, elle est de celle qui a emporté Nietzsche dans la folie ; s’il est bon de repérer le dionysiaque et l’apollinien dans nos âmes, il s’agira de les aimer comme des frères, sans amputer l’un ou l’autre, au risque de la ruine de notre psyché.

Je te rappellerai aussi les mythes de la catabase, ce motif de la descente aux Enfers : car Ulysse, Énée, Orphée y passent, et ne se réalisent pleinement qu’après en être revenus. Le talent d’Orphée, d’ailleurs, sa lyre fixée au firmament et son apothéose, n’ont lieu qu’après la perte d’Eurydice. Tu seras aussi Perséphone, la moitié du temps au royaume des morts, dans les bras d’Hadès et les chevilles baignées dans le Styx, mais l’autre de retour sur la terre, auprès de Déméter, dans la joie simple de l’éclosion du vivant. Autrement dit, tu le sais : “cela aussi passera”. Si les eaux du Léthé, le fleuve de l’oubli, éteignent tes papilles comme un mauvais Covid, sois patient dans ta convalescence : les couleurs reviendront.

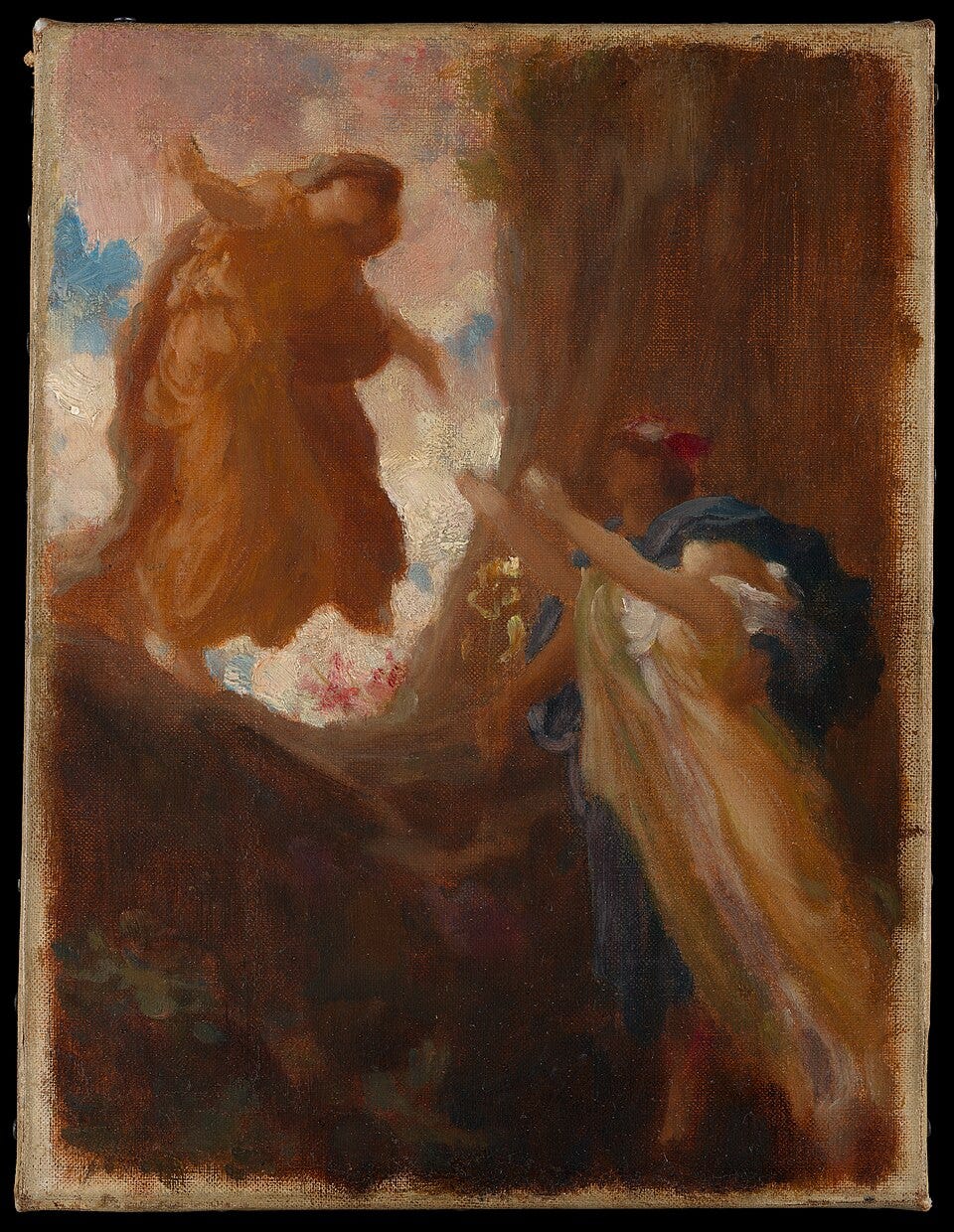

Le Retour de Perséphone, Frederic Leighton, 1890-1891

Alors, mon cher ami, écoute mes conseils, entends ma prescription : durant cette longue attente, je voudrais que tu guettes la percée des jonquilles sur ton balcon, le déroulement lent des feuilles de châtaigniers, l’éclosion des œufs de corneilles. Tu trouves le vent glacial, mais il se réchauffe sur ta peau ; la neige commence à fondre au pied des sommets. Assieds-toi au sol, demain matin, dès l’aube, écoute les murmures de la ville qui s’éveille : la magie n’a jamais disparu, elle dort blottie dans ta tristesse, elle hiberne, simplement. Contemple le jour, contemple la nature ; contemple la table en bois brut à côté de toi, qui a été vivante, qui grince encore et bouge au cycle des changements de la nature : elle n’est pas inerte. Pense au béton aussi, ce mélange fait de sable, qui au fil des ans s’effrite pour retourner à la terre, mangé du lierre qui revient clamer ses droits à la lumière de printemps en printemps. Pense que cela continue, depuis des millénaires, presque silencieusement, et que tu es fait de la même matière. Il n’y a aucune raison d’être, mais aussi aucune raison de n’être pas. Ton existence n’a ni plus ni moins de sens que la jonquille, que la corneille, que la table ou que la tour, que les autres humains ; sens leur présence imprimer ta chair, il n’y a aucun vide entre toi et le reste du monde, simplement des surfaces et des peaux dans un magnifique contact.

Pense à ta peau qui porte les œuvres de ceux que tu aimes, tu es le porteur de l’art, tu as choisi d’être le gardien d’un dessin adoré, et qui n’est pas le tien. Pense à tous ceux que tu as portés dans la lumière, parce que ton existence leur a permis de briller. Pense à tous ceux que tu as aimés, que tu as étreints, et qui se sont reposés à l’ombre de ta tendresse, vivants parce que tu as pris soin d’eux. Pense à ces paysages glorieux dont tu m’as parlé, que tu avais aimés dans la solitude la plus totale, et que, parce que tu me les as racontés, existent maintenant dans ma tête, et plus seulement la tienne. Tes yeux ont fait exister des milliers de mondes, des milliers d’êtres, qui consolent les âmes des chagrins comme le tien.

Assieds-toi donc au sol. Laisse venir à toi l’émerveillement pour tout ce qui est. Ne pense pas trop à Schopenhauer, à Cioran, à Proust, à Camus, à Rupi Kaur, ni aux autres ; plus tard, quand tu ouvriras les yeux, il sera bien temps de discourir à nouveau. Mais pendant ces vingt minutes que je te demande, cher ami, je veux que tu te fondes dans la simple présence, ton souffle qui se mêle au vent, ta peau qui embrasse le parquet, et le jour nouveau qui naît, magnifique maintenant que tu le vois. Tu n’es rien d’autre qu’une maille dans la toile de ce qui existe, et ta seule présence permet que l’ouvrage ne se défasse pas.

Il m’a dit : “Tu es égoïste de ne pas avoir d’enfants. Tu te replies sur toi, tu ne penses qu’à toi, tu ne contribues pas à la marche du monde”. J’ai contemplé sa maison habitée et abandonnée pourtant. J’ai mesuré les névroses de ses enfants nombreux - car il a fait exploser les statistiques de fécondité avec une fierté non dissimulée pour la dissémination de ses chromosomes, de cela souvent il se vante. J’ai énuméré dans ma tête le nom de tous les animaux de compagnie qu’il évoquait, me suis souvenu de certains, notamment du chien à poils longs enfermé à l’extérieur, sa fourrure sale et emmêlée, le dégoût provoqué par les traces d’excréments sur son postérieur, la folle affection avec laquelle il se jetait sur mes genoux quand j’allais allumer une clope à l’extérieur. “Tu te replies sur toi et te protèges, cela nous le savons tous”.

J’ai pensé au nombre de fois où il était venu chez moi, aux plantes vertes qu’il voyait sans les regarder. Du miracle de la feuille qui surgit pleine et entière, charnue et verte, née de l’eau et de la lumière seulement. Je me souviens de la lente métamorphose par laquelle je me suis éveillée au monde : ce fut d’abord un jasmin sur le balcon, l’achat de quelques livres de biologie, l’adoption de petits compagnons de vie et l’observation émerveillée de leurs rituels solitaires et innés. Ce matin, la chatte est venue à ma rencontre. Elle a frotté son front contre le mien, escaladé mon ventre pour le pétrir en ronronnant, saisi ma main pour que je la caresse ; puis elle s’est étirée avec la souplesse d’un yogi, a bondi pour s’allonger sur une couverture à portée de regard. Il lui suffit de me saluer à l’aube, puis d’habiter la même pièce que moi. Malgré l’hiver, les monsteras éclosent sur de nouvelles tiges, et les alocasias paresseusement délivrent une goutte de rosée sur la pointe de leurs feuilles. Autrefois, je laissais mourir toutes mes plantes ; elles étaient décoratives uniquement, je ne les connaissais pas. Voici quelques années, une jolie rencontre m’a permis de poser un regard nouveau sur les plantes ; j’ai appris leurs noms. J’ai cessé de les voir comme des objets d’apparat, je les ai considérées comme des êtres vivants. Une vingtaine de boutures d’aloe vera s’enracinent dans ma chambre sous serre : je les offrirai bientôt à tous mes amis qui le souhaitent. Ainsi, le cycle se perpétuera. D’une bouture reçue par l’ancien ami passionné de plantes, première habitante vraiment vivante de cette nouvelle passion, se sont peuplés d’abord mon propre appartement, puis ceux d’autres aimés à qui j’ai offert quelques arbrisseaux. S’il est peu coûteux de reverdir son monde, il s’agira cependant d’aimer profondément le vivant. Ainsi, quand il dit que je suis égoïste de ne pas avoir d’enfants, lui conduisant une arche de Noé bancale et oublieux des noms de tous ceux qui la peuplent, je me dis que c’est sa névrose qui parle, et qu’il est aveugle à la beauté simple et pure du vivant et du monde.

Autrefois je me pensais sans corps. Je me croyais spectrale, flottante invisible dans un espace ou une pièce. Que l’on m’adresse la parole, le sang me montait aux joues : être remarquée relevait pour moi d’un mystère. Souvent l’on m’a mise en garde contre la croyance de n’être qu’un pur esprit, de dissocier l’âme et le corps : c’est que j’ai tendance à ignorer mes propres sensations. J’ai mis très longtemps à comprendre que mon seuil de tolérance à la douleur était si élevé que je me soignais mal, ou trop tard ; je suis capable, quand je me passionne pour quelque chose, d’en oublier la migraine, le sommeil, et la faim. Les sensations physiques ne sont perçues que lorsqu’elles deviennent insupportables ; en ce moment j’apprends à reconnaître mon propre corps.

Aussi, le corollaire de ce mode d’existence est que l’on m’a crue coincée, incapable de connaître le monde autrement que par les livres. Il s’agit d’une dualité construite qui aujourd’hui me paraît grossière. Cependant, je me souviens de cette scène : l’on m’invite à rejoindre une association particulière, et je demande si, avant tout engagement, je peux me documenter, lire, sur les enjeux et les intérêts de ce groupe social. La réponse, alors, est la suivante : “lâche un peu tes livres, il est des expériences qu’il s’agit d’éprouver pour réellement les connaître”.

Le Colisée, Gaspard Van Wittel (gravure du XVIIIe siècle)

Il y a de la vérité dans ces propos. Des mystères d’Éleusis, un culte de l’antiquité grecque, on ne connaît que l’existence, jamais le contenu. C’est que bien des auteurs les ont évoqués, mais ces cultes n’existaient justement que par leur dimension secrète au profane : il s’agit d’un culte auquel on participe, qu’on éprouve en sa chair, mais que l’on ne racontera pas, peut-être parce que tout récit qui en serait fait en réduirait la magie. L’initiation est incarnée dans la chair, dans l’expérience pure, singulière. D’où la fascination quasi-complotiste et méfiante qu’incarnent les sociétés secrètes, qui hantent journalistes et auteurs de thrillers - pensez à Da Vinci Code. Or si la société est secrète, ce n’est pas tant pour exclure et manigancer en douce, que parce qu’elle propose un rituel d’initiation symbolique, complexe, qui demande un lâcher prise de l’initié, et qui ne peut être racontée sans quoi elle perdrait de sa puissance.

Pour autant, il me semble injuste de séparer le texte du corps. Je vous parlais l’autre fois de Zbiegniew Herbert qui, grâce à l’amour chevaleresque qu’il éprouvait adolescent, a appris à lire le latin et à goûter la poésie latine élégiaque. Si par définition l’amour adolescent est un temps pulsionnel, nourri par la puberté et les transformations hormonales, par la vue aussi - il tombe amoureux au premier regard - c’est l’amour qui le fait accéder au texte de Catulle, et dans un retour au corps, des siècles de distance s’en retrouvent ainsi réduits : Zbiegniew éprouve la même chose que Catulle, la crucifixion, bien sensuelle, des sentiments contraires de la passion amoureuse. Zbiegniew converse directement avec Catulle ; une rencontre a eu lieu qui transcende l’espace et le temps. L’amour l’a initié à la poésie latine, et la poésie latine en retour l’a initié à l’amour. Toute initiation n’a pas besoin, pour se produire, d’un culte à mystère.

Ce matin je relis le début de Noces, de Camus, chapitre premier : “Noces à Tipasa”. Je lis :

“Bien pauvres sont ceux qui ont besoin de mythes. Ici les dieux servent de lits ou de repères dans la course des journées. Je décris et je dis : “Voici qui est rouge, qui est bleu, qui est vert. Ceci est la mer, la montagne, les fleurs.” Et qu’ai-je besoin de parler de Dionysos pour dire que j’aime écraser les boules de lentisques sous mon nez ? Est-il même à Déméter ce vieil hymne à quoi plus tard je songerai sans contrainte : “Heureux celui des vivants sur la terre qui a vu ces choses.” Voir, et voir sur cette terre, comment oublier la leçon ? Aux mystères d’Éleusis, il suffisait de contempler. Ici même, je sais que jamais je ne m’approcherai assez du monde. Il me faut encore être nu et puis plonger dans la mer, encore tout parfumé des essences de la terre, laver celles-ci dans celle-là, et nouer sur ma peau l’étreinte pour laquelle soupirent lèvres à lèvres depuis si longtemps la terre et la mer.”

Au premier regard, Camus dit peu ou prou la même chose que celui qui me reprocha de trop me réfugier dans les livres sans éprouver le monde : la mythologie ne serait qu’un supplétif pour ceux qui sont incapables de ressentir la présence. Il faut remarquer cependant qu’il s’agit là d’une double prétérition (soit dire que l’on ne dit pas ce que l’on est précisément en train de dire) : si Camus dit qu’ils sont inutiles, il cite les mythes, Dionysos, Déméter, les mystères d’Éleusis. Non seulement sa sensation pure, cette impression d’être présent au monde, est enrichie de ces mythes qui l’accompagnent ; mais écrivant Noces, précisément à destination du lecteur, un texte qui raconte la présence pure, il redouble ce mouvement. Ainsi, j’ai envie d’aller me baigner à Tipasa, éprouver le soleil sur la peau, la morsure du sel de la mer, écraser les boules de lentisques. Ces sensations que je ne connais pas, je les éprouve presque, par la littérature. On dit souvent que lire, c’est éprouver mille vies autres que la sienne, c’est voyager sans quitter son fauteuil. Il est vrai, en tout cas, que la littérature, le texte, donne envie de connaître et d’éprouver. Quand je lis Duras, j’ai beau ne pas les connaître, j’ai l’envie de sentir le parfum des frangipaniers.

Il y a un poète que j’ai mis du temps à comprendre, le temps, en réalité, de suffisamment m’en imprégner, qui est Yves Bonnefoy. Il évoque, dans Du mouvement et de l’immobilité de Douve, recueil cryptique et énigmatique s’il en est, le signe gravé dans la pierre. Il m’a fallu, des mois durant, m’imprégner de ces poèmes, de cette expression notamment, pour avoir le sentiment d’en saisir la portée. La pierre, minérale, symbolise la permanence immuable, l’éternité. A l’inverse le signe qui est gravé marque le passage de l’éphémère. Une pierre gravée d’un signe, ce sont les noces de l’éternel et de l’éphémère, ou l’éphémère fait éternel, phénomène qui me fascine comme les ombres brûlées à jamais lors des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki ; plus simplement, un portrait en photographie est le figement dans l’éternité d’un instant fugace. Les livres, la poésie, ont ce pouvoir : en figeant la pensée, ils traversent les décennies, donnent lieu à des rencontres qui transcendent l’espace-temps. Elle ne l’ignore pas, cette jeune fille que j’ai souvent rencontrée et qui, prenant entre ses mains un livre que je lui prêtais, en consultait la date d’impression, en humait les pages et la si particulière odeur du papier vieilli. Et si, lecteur, tu as la chance d’avoir entre les mains ces livres imprimés aux pages encore pliées, qu’il s’agit d’ouvrir au coupe-papier afin de pouvoir les lire, tu ressentiras sans doute ce frisson à ouvrir cette capsule temporelle, l’impression de profaner ou d’entrer dans le secret du temps, dans ce geste désuet et définitif du déchirement de la feuille. Je m’essaie à l’origami en ce moment, et je rêve d’en écrire des lettres, repliées ensuite, adressées à certains qui ne pourraient me lire qu’au risque de détruire la créature de papier. Expliquer, originellement, a le même sens que déplier. Révéler le passé, c’est prendre aussi le risque qu’il s’amenuise. C’est la scène de l’effacement des fresques à peine découvertes dans le Roma de Fellini. Il y a de la mélancolie, mais aussi une impression quasi-mystique de don divin de l’éternité, comme à poser sa main sur celles, imprimées, des grottes paléolithiques.

Mais ici dans ma rêverie je m’égare.

J’ignore quand, comment, à quel moment précisément j’ai retrouvé mon corps. Il s’agit même, sans doute, d’un mouvement en cours, d’une évolution qui toute la vie m’habitera. Ce que je sais, cependant, c’est que le texte et la littérature ne m’ont pas séparée du vivant, au contraire : ils m’y ont initiée. Ce n’est que quand j’ai connu le nom de mes plantes, que j’ai lu sur elles, que j’ai commencé à les considérer. C’est en lisant Herbert, Camus, ou Bonnefoy, que j’ai su éprouver cet émerveillement d’être au monde, la magnificence subtile des violettes qui invariablement transpercent la terre encore froide de l’hiver pour annoncer le printemps - au moment où je t’écris, le soleil se lève sur une ville blottie sous la neige ; je sais pourtant que sous elle, les violettes tranquillement préparent leur éclosion. Si les personnages du Roma de Fellini n’avaient pas lu, étudié, appris l’histoire antique romaine, dans des livres, dans du texte, ils n’auraient pas saisi et mesuré la portée du drame de l’éphémère se déroulant sous leurs yeux : l’oxygène du présent qui dévore les fresque antiques sous les pavés de la ville, au moment où ils les découvrent.

Alors je repense à ce qu’il dit de mon égoïsme. Ces accusations de m’enfermer, d’être égoïste de ne pas avoir d’enfants. Je pense à ses terreurs face au monde, de son propre enfermement dans une bulle d’angoisse du monde moderne - assurément effrayant - et à la servitude volontaire que nous développons à nous laisser lentement transformer en datas numériques (moi la première, rien qu’en écrivant sur écran ce texte). Et finalement je me dis que cette accusation de m’enfermer dans la tour d’ivoire des livres est une erreur : qu’au contraire les livres ont ouvert mon regard sur toutes les formes du vivant, et mon cœur à la joie pure et simple d’exister un bref instant pour contempler ces innombrables beautés. Je repense au chien qu’il ne voyait plus, à la façon consumériste avec laquelle il consommait le vivant au lieu de l’aimer. Grâce au texte, aux livres, à la littérature, je lis et je me lie. Texte et textile, évidemment, c’est la même racine ; le livre c’est le lien, l’étoffe de toutes les existences tissées ensemble, et un manteau léger et chaud pour traverser l’hiver.

“Et pour vous, c’est quoi l’amour ? Et auriez-vous des œuvres, des films, des chansons, des livres, qui en parlent, à me suggérer ?”

Voilà la question que nous posait un ami, sur ce canal de discussions, il y a presque un an jour pour jour. Enseignant, il construisait une séquence pour de jeunes adultes, voulant rebattre les poncifs éculés des classiques qui nous donnaient une vision dépassée, surannée, de la passion amoureuse. Les romans du XIXe, notamment, nous offrent une vision masculine, violente souvent, du sentiment amoureux. Au quart du XXIe siècle, auprès de jeunes adultes, avec la conscience que nous avons désormais des formes d’amour multiples, des identités sexuelles et de genre diverses, des modalités de faire famille alternatives, mais aussi face au retour du traditionalisme calcifiant des masculinistes et de la glorification des trad wives, quel récit donner aux jeunes gens pour construire, penser, accompagner vers l’émotion qui inévitablement les cueillera un jour ? Comment dire aussi en adulte, censé porter la raison, l’humilité que l’on apprend à connaître lorsque l’on sait qu’amoureux soudain, on redevient vulnérable, infantile, et que de ce sujet on a beau vivre, on ne connaît jamais rien ?

J’ai cité Hiroshima mon amour, ce film que je connais par cœur et que je ne me lasse pas de revoir tant il raconte l’étrangeté de l’aliénation amoureuse, autant que la reconnaissance et les sillons de la mémoire qui se superposent même lorsqu’ils n’ont rien en commun. J’ai pensé, peut-être, à Love, de Gaspard Noé, dans lequel l’amour et les passions s’entredévorent pour que ne subsiste que le regret tragique, infini, épouvantable du deuil. J’ai pensé à la chanson “Lubie”, chantée par Lous and the yakuza et Damso, où elle lèche ses plaies pendant qu’il dissimule son amour profond derrière une brusquerie pudique, l’obscène comme bouclier au rapt de l’émotion. J’ai pensé à Emma Becker qui, dans Le Mal joli, documente dès le départ une passion amoureuse, choisissant, plutôt que de la subir, la sublimer en œuvre, anticipant déjà sa fin et faisant de son amant un être de papier. J’aurais pu penser aussi, mais cela ne vient que maintenant, à ce professeur d’université aussi érudit que doux, qui nous avait déclaré un jour : “la plus belle preuve d’amour, c’est de laisser l’autre dormir”, paraphrasant ainsi - mais je ne le découvre que ce matin, dans l’aube de mes recherches pré-écriture - le Cantique des cantiques.

“Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs,

Ne réveillez pas, ne réveillez pas l’amour,

Avant qu’elle le veuille”

L’Ancien Testament, Cantique des Cantiques, II, 7

Sur ces phrases que j’écris ce matin, au dernier jour de 2025, j’hésite, je trébuche, il me semble que je ne maîtrise pas assez mon sujet, je voudrais d’abord relire tous les Fragments d’un discours amoureux de Barthes, j’ai le récent Quand on tombe amoureux on se relève attaché de Boris Cyrulnik à peine entamé sur mon canapé, et je regrette de ne pas avoir acquis L’Amour en Occident de Denis de Rougemont dont je sais qu’il est une mine d’or en la matière. Mais après tout, le sujet ne sera jamais épuisé, il y aura toujours à en dire et jamais je ne pourrai avoir couvert la somme des ouvrages à ce sujet. J’écris d’ici, donc, au dernier jour de 2025, mon amour de l’amour, s’il ne fallait se souvenir que de cela ; et sans doute l’an prochain, ce que je pourrais en dire n’aurait encore plus rien à voir.

Ophelia, John Everett Millais, 1851-1852, huile sur toile exposée au Tate Britain Museum, Londres

Au commencement de ma découverte de l’amour il y avait cet hiver, il y a une quinzaine d’années. Non que je n’avais jamais vécu d’autres relations amoureuses, auparavant, dans mon adolescence d’abord, des couples formés, des amitiés solides ancrées dans les corps et la découverte de l’autre comme des douleurs et des violences, mais le ravissement amoureux, celui qui t’aliène, t’obsède et te dévore, je l’ai rencontré à environ vingt ans, dans un embrasement brutal et complètement inattendu. Je construisais un mémoire universitaire qui abordait, entre autres choses, Le Rouge et le Noir de Stendhal. Si tu l’as lu et détesté au lycée, cher lecteur, ressentant une niaiserie, une emphase grotesque, peut-être était-ce que tu étais trop jeune, ou que l’on n’a pas su te montrer l’ironie de Stendhal le cabotin ; il n’y a rien de romantique dans ce roman, ou peut-être tout si l’on comprend que l’auteur assassine, auparavant, les orgueils et les fantasmes, les projections féériques. Julien Sorel n’est pas tant amoureux de Louise ou de Mathilde que de lui-même, d’abord, choisissant la séduction des femmes pour s’élever en société. Mais, contrairement au Bel-Ami de Maupassant, il se laisse cueillir et les femmes avec lui. Te souviens-tu de la scène où il surgit dans la chambre de Mathilde ? Il veut la séduire, et la déshonorer aux yeux de son père, car elle est aristocrate et il veut parvenir, forcer un mariage qui l’anoblira. Ainsi, le voilà de nuit dans sa chambre, elle s’effraie, l’un et l’autre, adolescents, sont nourris au biberon d’idéaux romanesques, et ce n’est pas l’amour, mais l’orgueil, qui conduira l’un à se jeter sur les épées décoratives pour faire le galant et menacer d’un suicide qu’il ne souhaite pas, quant à elle, elle se gargarisera de ce qu’elle vit une scène digne des plus grandes tragédies - ou des plus risibles vaudevilles, mais à ceci elle ne pense pas.

Donc, j’avais vingt ans, j’étudiais Stendhal, et Le Premier a surgi dans mon hiver. Il était érudit. Il était marié. Nous nous étions l’un et l’autre remarqués sur les bancs d’université, écoutant avec attention l’un et l’autre nos présentations universitaires. On a bu un café au restau U un lundi, puis rendez-vous a été pris le mardi, le mercredi, le jeudi. Je bégayais, j’en ai fait des lapsus érotiques, il souriait, notre parade nuptiale était intellectuelle, on évoquait Stendhal et la cristallisation, j’ai compris à retardement - j’étais naïve et stupéfaite qu’un tel homme puisse s’intéresser à moi qui m’identifiais toujours comme fille et non femme. On a dit “non, il ne faut pas”, on s’est juré de ne plus se parler, on s’est retrouvés au bout de quarante huit heures, on s’est embrassés entre des rayonnages de bibliothèque, on s’est donné des rendez-vous clandestins d’infidèles dans ma petite chambre d’étudiante à lit simple, on s’est écrit des lettres cryptiques et enflammées. J’avais l’intuition que cet amour ne survivrait pas à la fonte des neiges. Au mois de mars, il m’a quittée.

“Je te rencontre.

Je me souviens de toi.

Cette ville était faite à la taille de l’amour.

Tu étais fait à la taille de mon corps même.

Qui es-tu ?

Tu me tues.

J’avais faim. Faim d’infidélités, d’adultères, de mensonges et de mourir.

Depuis toujours.

Je me doutais bien qu’un jour tu me tomberais dessus.

Je t’attendais dans une impatience sans borne, calme.

Dévore-moi. Déforme-moi à ton image afin qu’aucun autre, après toi, ne comprenne plus du tout le pourquoi de tant de désir.

Nous allons rester seuls, mon amour.

La nuit ne va pas finir.

Le jour ne se lèvera plus sur personne.

Jamais. Jamais plus. Enfin

Tu me tues.

Tu me fais du bien.”

Marguerite Duras, Hiroshima mon amour

Torrents de désespoir, découverte de l’étymologie du vocabulaire amoureux : passion : ce qui fait souffrir ; émotion : ce qui déplace hors de soi. J’en ai eu envie de crever, à fumer des clopes seule sur mon balcon la nuit - c’est à ce moment-là que je suis vraiment devenue fumeuse, par envie de me rebeller et d’en finir sans vraiment oser mourir d’amour avec le raffinement d’une Phèdre, de toutes façons au lieu d’une scène dans un théâtre à l’italienne je n’avais qu’un balcon minable sur cour maculée de fientes de pigeons, et la tragédie de mon désespoir n’aurait été applaudie par personne - j’ai écouté en boucle “Des visages des figures” de Noir Désir, et je me suis consumée d’amour seule. Oh, d’abord, je lui ai écrit, énormément. De longues lettres languissantes où je me représentais en louve incendiaire, ventre ouvert béant et crocs acérés, alternant entre la douceur et la rage, lui reprochant son ingratitude - il me quittait, disait-il, non par manque d’amour, mais pour retrouver la paix de son foyer, parce que cette passion le paralysait, et il est parti en me berçant de contes d’amours contrariées, Cléopâtre et Antoine. “même sans toi je t’aime”, m’écrivait-il. Il y avait de quoi languir encore qu’il change d’avis. J’ai toujours ses lettres. Le papier est usé de les avoir lues et relues, pliées et dépliées, je les ai conservées précieusement pour me rappeler toujours que cette passion-là, je l’avais vécue, que moi, oui, moi, j’avais autrefois été aimée avec incandescence.

Quelques mois plus tard, j’ai étudié Didon se sacrifiant, d’Etienne Jodelle, tragédie du XVIe. Didon est belle et puissante, d’une intelligence redoutable, elle règne sur Carthage en souveraine glorieuse. Énée qui fuit Troie en flammes accoste sur la rive ; ils se rencontrent ; ils se plaisent. Les dieux interviennent pour qu’Énée, futur souverain du Latium - le destin est écrit - soit protégé par la reine. Alors qu’ils se promènent l’un et l’autre, Aphrodite fait éclater un terrible orage ; les jeunes gens se réfugient dans une grotte, au creux de laquelle ils s’aiment - le fameux coup de l’ascenseur en panne. Mais Énée doit fonder Rome, et Rome n’est pas Carthage. Hermès intervient, rappelle à Énée son devoir, qui, de nuit, fait amarrer les navires, et quitte furtivement la ville. A son réveil, Didon voit au loin les voiles qui s’éloignent. Énée deviendra roi, il épousera Lavinia, femme sans charisme, mariage arrangé, et Didon, qui comprend la trahison, rassemble un bûcher immense sur lequel elle s’immole.

Je lisais les monologues tantôt colériques et tantôt larmoyants de la reine. Je devenais Didon, femme sensuelle, brillante, puissante, abandonnée par son prince pour une épouse convenable et que j’imaginais sans contours ni flamboyance. Comme Mathilde dans Le Rouge et le Noir, qui préfère voir en Julien un amoureux fou qu’un arriviste qui vient la déshonorer pour obtenir une promotion sociale, romancer mon histoire me la rendait moins humiliante : je n’étais pas la cocotte naïve du vaudeville, ni lui l’amant plus âgé qui tire son coup avec de la chair fraîche avant de s’enfuir quand elle devient trop éprise, retrouvant son épouse et la chaleur de ses charentaises. Un ami à qui je me confiais une énième fois de cette tragédie me fit remarquer que je me racontais des histoires ; que pour m’en déprendre, il suffisait simplement que j’abandonne le romanesque. Il t’a prise et t’a recrachée, comme cela arrive souvent, c’est ainsi et ce n’est pas si grave. Alors, je m’en suis remise. Il n’empêche que cette tragédie grandiose et magnifique, je l’ai vécue ; il y a une quinzaine d’années, durant quelques semaines enneigées, j’ai vraiment été reine.

“Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ;

Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue ;

Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ;

Je sentis tout mon corps et transir et brûler :

Je reconnus Vénus et ses feux redoutables,

D’un sang qu’elle poursuit tourments inévitables !”

Phèdre, Racine, I, 3

On s’est souvent affolé de mon caractère romanesque. Des milliers de récits, de vers et de phrases circulent dans mes veines ; un psychanalyste autrefois me demandait de cesser de citer les autres, demandant ma parole authentique et véritable ; mais ma parole authentique et véritable n’est que la rhapsodie couturée des récits qui m’ont tissée. Phèdre, Didon, Médée nomment ma folie et ma douleur ; Stendhal, Maupassant, Cioran m’apprennent à en rire et à m’en apaiser. Quand je me reconnais dans un récit tragique, je m’apaise : ce que je vis, d’autres avant moi l’ont vécu, et en sont revenus. La poésie donne du sens simplement au grotesque et au minable, elle permet de s’aimer et de se pardonner quand les larmes peinent à se tarir.

Il est difficile aussi, aujourd’hui, de parler d’amour, tant on le décortique, on l’analyse, on le dissèque, à la lumière des violences et de l’horreur post #MeToo. Bien sûr, ce mouvement est nécessaire ; comme toutes les femmes, j’ai vécu des violences, que j’ai cachées sous le tapis en les romantisant pour ne pas en mourir de honte, et les discours féministes des dix dernières années m’ont permis de comprendre les dynamiques mortifères dans lesquelles je m’étais laissée engloutir. Il n’empêche qu’à trop relever les red flags (toujours de l’autre, rarement les nôtres), la limerence, à redouter la relation toxique, à faire ses courses de l’amour parfait qui correspondrait exactement à nos attentes prédéfinies sans tolérer la moindre faille humaine, j’ai peur que l’on oublie parfois de parler de l’amour et de la passion, la brutale, celle qui te dévore, t’incendie, et te transforme durablement. Je ne dis pas qu’il faut redonner sa chance aux relations toxiques, loin de là. Il est très bon, et sain, de savoir se prémunir des chausse-trappes de la violence qui prend les traits de l’amour ; mais quand on l’éprouve, on peut peut-être contempler la passion, ne pas seulement relever toutes les fautes de l’autre qu’on aurait dû voir, mais prendre le temps aussi de se regarder tout déformé dans le miroir, agonisant et éploré, et admirer comment l’on s'en soigne en la sublimant.

Pour certains croyants, l’amour est l’élan vers l’autre qui donne le goût de la beauté, et l’envie de la chercher au point qu’on finit par accéder à Dieu. Pour certains philosophes, l’amour donne envie de penser et accéder à l’Idée. Dans son essai Le Labyrinthe au bord de la mer, chapitre “La leçon de latin”, Zbiegniew Herbert raconte ceci : adolescent fou amoureux de sa voisine, dont le père est professeur de langues anciennes, il s’affiche, chevaleresque, tous les jours sur son balcon lisant une grammaire latine. Il espère ainsi conquérir la fille en séduisant le père. Jamais il ne sera remarqué par l’un des deux. Ce qu’il gagnera, c’est à force de lectures arides, tout d’un coup, de comprendre le latin, de parvenir à lire, à saisir, éprouver les élégies :

“Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris ? Nescio ; sed sentio, et excrucior.”

”Je hais et j’aime. Comment cela se peut-il ? me demandez-vous.

Je n’en sais rien. Mais je le ressens, et j’en suis crucifié.”

Catulle, LXXXV.

Par amour, et même folie amoureuse, on perd beaucoup parfois, mais on grandit aussi, on apprend et on crée. De la passion amoureuse et malheureuse de mes vingt ans, j’ai écrit parmi les plus beaux textes poétiques de ma courte existence. Ils sont toujours là, blottis dans un dossier que je conserve précieusement, quand viendra le moment de faire de ce matériau brut une véritable œuvre d’art.

J’ai revu Le Premier, à plusieurs reprises. La plupart du temps d’ailleurs, à son initiative. Je me suis refusée à lui un soir qu’il revenait ; il ne m’attirait plus. Pourtant cette histoire je l’aime, comme le souvenir que j’ai de lui. Ils m’ont permis d’écrire, de grandir, de créer. Cette passion tragique et grotesque, cet amour insensé qui m’a conduite aux limites de la folie, je suis heureuse de l’avoir vécu.

Je voulais d’abord te dire que je pense à toi, même si je ne te le dis pas. Ou pas assez, du moins. Je te l’ai dit, en fait, j’ai adopté un chat, et elle m’empêche d’écrire, littéralement. Elle s’affale sur le clavier quand j’essaie de poser quelques mots, elle chasse le bout de mon stylo qui trace quelques lignes sur le cahier. Et même quand elle n’essaie pas, je la cherche partout, je la contemple fascinée, je la câline, et je suis devenue l’une de ces personnes insupportables qui ne font plus que parler de leur chat. Et vas-y que je t’envoie des photos où je la trouve adorable, et que je m’extasie devant chacun de ses apprentissages, et que mon chat est le plus beau du monde et que je trouve tous les autres matous moins adorables, moi qui ai, toujours, adoré les chats. Donc voilà, je pense fort à toi, mais je ne te le dis pas, c’est à cause du chat.

Ironiquement, il y a quelques années maintenant, ça n’allait pas fort pour moi et ma psy de l’époque m’avait suggéré, pour aller mieux, d’adopter un chat. Ça m’avait agacée, à l’époque, je venais la voire percluse de traumas et d’angoisses, je voulais faire la peau à mes terreurs et mes réflexes inadaptés, ma phobie sociale, une situation professionnelle épuisante, des peines de cœur coupables, et quand je lui parlais d’idées noires et d’envies d’en finir, elle me répondait : “prenez un chat”. Comme si c’était si simple.

Aujourd’hui je contemple mon chat - ou plutôt, présentement, alors que j’écris ces mots, elle attaque ma cheville nue sous le plaid parce qu’elle veut jouer alors que je prends le temps de t’écrire et ses griffes même rétractées pour le jeu écorchent ma peau et m’arrachent à ce texte - et je me dis que peut-être que c’est si simple, finalement. Peut-être qu’on doit juste accepter cette simplicité-là. C’est une question d’ego, une leçon d’humilité : longtemps je désespérais d’un destin grandiose d’écrivain qui n’arrivait pas, que la vie ne tenait pas ses promesses, qu’elle était trop étroite et étriquée pour une rêveuse comme moi. Je contemple Asphodèle - mon chat, donc - et je me dis que pas grand chose ne me différencie d’elle : manger, dormir assez, se distraire parfois, un besoin de tendresse, un souffle et un cœur qui bat. Ça peut être aussi simple que cela.

Longtemps la vanité de l’existence berçait mes pensées les plus sombres. Quand je contemplais le ciel et les étoiles, les récits historiques, la surpopulation mondiale, les décomptes glaçants des morts pour rien dans des guerres absurdes parce que quelques andouilles jugeaient que leurs égos valaient bien des massacres, j’en concluais que mon existence était si peu de choses que j’aurais tout aussi bien pu l’abréger vite. Que de toutes façons on meurt, et qu’à l’échelle de l’humanité ma disparition passerait complètement inaperçue. Si j’écris ceci c’est qu’il a fallu que les proches et les soignants, des années durant, tissent autour de moi un cocon de “quand même, ce serait dommage de partir”, et je les écoutais même si je n’y croyais pas. A la fin d’un épisode dépressif profond, j’avais adopté un hamster russe, Alfred. Il était minuscule, palpitant et chaud dans le creux de ma main ; j’avais déclaré au docteur : “puisque je suis responsable de lui je n’ai plus le droit de mourir”. Alfred est parti depuis longtemps, puis il y a eu Nox, et maintenant Asphodèle. Il y a aussi eu mes plantes : des mois printaniers de passion où je les soignais avec une rigueur extrême, conception du substrat, apport de nutriments spécifiques, observation minutieuse de leur croissance, et puis les hivers de l’âme où mon désespoir me rongeait jusqu’à les oublier. J’en ai perdues beaucoup, et certaines, de façon spectaculaire, ont survécu à mes orages. Voir le bulbe de mon alocasia, que je croyais mort, se remettre à germer en rejets flamboyants, m’a emplie de gratitude : elle m’avait attendue.

2025 fut une année d’espoirs, et de deuils, terribles. Deuil de la personne que je croyais être ; deuil d’un fonctionnement professionnel ; deuils blancs d’amis, de membres de ma famille, dont j’ai compris que, malgré l’amour que je leur portais, nous ne nous faisions plus que du mal, et que la rupture sèche était devenue vitale. Deuil d’espoirs, d’avenirs imaginés et rêvés. Tu le sais, mon histoire c’est un chapelet de sales expériences, de celles qui font ouvrir de grands yeux à mes soignants quand je les raconte en récit neutre et factuel, de ceux qui me font qualifier parfois de “courageuse”, même si le courage n’a rien à voir avec ça, on n’a pas le choix en fait de vivre selon les cartes de départ que l’on a piochées. Il y a eu un temps d’identification nécessaire de ces sales histoires, un temps où il a fallu nommer les choses, accueillir les émotions les plus douloureuses pour sortir de la dépersonnalisation totale dans laquelle, pour survivre, je m’étais réfugiée. Ce temps-là est indispensable. Pour autant, je crois qu’il ne peut durer éternellement, il faut que l’on avance. J’ai perdu mon souffle à force de pleurer. Je me suis sentie devenir égoïste et détestable, tant ma douleur parfois m’aveuglait à celle des autres. Alors, j’ai adopté un chat.

“Tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre”, disait Blaise Pascal. Le plus dur, cette année, c’était mon propre confinement. Le médecin au départ me demandait si je voulais retourner au travail ou m’arrêter, et je ne supportais pas qu’il me pose cette question comme si la responsabilité de la maladie me revenait. Peu à peu, avec le temps, il s’est habitué à ce que je lui dise : “mais vous, vous en pensez quoi ?”. Parce que trop vite sinon, la culpabilité de cette inactivité me rongeait les entrailles, j’avais l’impression d’un privilège indu : celui de l’oisiveté. J’ai beau honnir les discours productivistes et avoir longuement apaisé les proches honteux de leurs périodes de chômage, je n’arrivais pas à me l’appliquer. Tant que je travaillais, la tension permanente de la machine me détournait de mes angoisses : j’étais trop fatiguée pour penser. Quand il est devenu manifeste que je ne pouvais plus continuer comme avant, enchaîner le travail et les burn-out, j’ai sombré dans le désespoir ; la reconnaissance de mon handicap a été fardeau et bénédiction. Alors productive, malgré tout, j’ai essayé de l’être : je me suis précipitée pour faire de cette interruption un moment profitable. Je n’ai pas pris le temps de me reposer. Faire face au silence de ma vie m’était insupportable : je voulais servir à quelque chose. Quand je dormais, je sombrais. Je ne me souvenais même plus de mes rêves.

Quelque chose a changé, un déclic imperceptible, suite à un incommensurable chagrin. Je n’en pouvais plus de cette impuissance qui me lacérait les tripes. De courir après des chimères, et d’insulter la terre et le ciel quand le mirage de mes espoirs me filait entre les doigts. J’ai appelé à moi toute la philosophie : d’abord, le philosophe Alain et ses Propos sur le bonheur.

“Je dirais à tous ceux qui se torturent ainsi : pense au présent ; pense à ta vie qui se continue de minute en minute ; chaque minute vient après l’autre ; il est donc possible de vivre comme tu vis, puisque tu vis. Mais l’avenir m’effraie, dis-tu. Tu parles de ce que tu ignores. Les événements ne sont jamais ceux que nous attendions ; et quant à ta peine présente, justement parce qu’elle est très vive, tu peux être sûr qu’elle diminuera. Tout change, tout passe. Cette maxime nous a attristés assez souvent ; c’est bien le moins qu’elle nous console quelquefois.”

Je me suis souvenu de ce que racontait Rebeka Warrior dans ce livre magnifique : Toutes les vies. Comment les stages de méditation les plus arides, le retour à son souffle, avait contribué à l’apaiser du deuil de sa compagne. J’ai eu recours aux moyens que j’avais toujours méprisés : les livres de développement personnel - qui trop souvent culpabilisent le lecteur en le rendant responsable unique de son malheur, comme si le bonheur n’était qu’une question de volonté désindexée du contexte social, professionnel, familial, etc, de son existence - et les applications de méditation, de yoga, le zen capitaliste vendu trop cher dans les rayons de Nature & Découverte parce que par où commencer ? Mais j’ai ouvert aussi des livres plus sages, des essais sur la maladie mentale, sur la culpabilité.

Te souviens-tu de cet après-midi de printemps que nous étions ensemble, du soleil tendre sur notre peau et de notre joie sincère d’être dans la nature à ce moment-là ? Comme à mon habitude, j’avais cueilli quelques fleurs, encloses dans un bouquin pour ne pas les oublier. Je les ai retrouvées. Dans le froid maussade de décembre, je les ai collées dans un journal de bord qui relate mes réussites minimes et mes joies de trois fois rien. C’est comme si je les cueillais une deuxième fois. J’ai été heureuse de me rappeler ce jour de joie, heureuse de l’avoir vécu, simplement.

Alors, oui, je pense à toi. Je sais que l’inactivité te dévore. Que tes rêves trahis de faire quelque chose de grand te rongent les entrailles la nuit. Que ton intelligence étincelle, incandescente, de ne savoir où s’appliquer, et qu’au fond de la gorge remonte l’amertume de ce que tu ne réussis pas à accomplir alors que tu le voudrais. Au fond ce n’est pas grave. Tu vis, et déjà c’est merveilleux. Tu respires, et tu es encore là. Tu ne vaux rien du tout, tu vaux tout l’or du monde ; je suis heureuse de te connaître, comme mes plantes qui ont traversé l’hiver, une Asphodèle qui fleurit au printemps. J’aimerais, par cette lettre, te consoler de ce que j’ai appris : prends le temps. Ta peine, elle aussi, passera, et jamais elle ne parviendra à t’arracher l’émerveillement des fleurs sauvages, la beauté de tes visions, la magie des miracles. Console-toi, et attends. Tu vis, et le printemps reviendra.

J’avais vingt-cinq ans quand la vague #MeToo a explosé. Le féminisme était déjà un morceau de mon paysage, il y avait des essais d’Elisabeth Badinter dans la bibliothèque familiale que je me promettais de lire, j’avais déjà lu et adoré la préface du Rire de la Méduse d’Hélène Cixous, l’égalité hommes-femmes était un refrain connu. J’ai senti qu’il se passait quelque chose d’important, je voulais participer pour donner de la force aux voix qui se faisaient entendre, alors j’ai publié un tweet racontant la fois où un type sans visage, tout à fait bien sur lui, avait tenté de me faire raconter les détails croustillants de ma vie sexuelle en se faisant passer pour un enquêteur de l’institut IPSOS, dans une ruelle de banlieue pavillonnaire, j’avais dix-sept ans et, candide, je n’avais pas tout de suite flairé l’arnaque. Longtemps j’ai gardé en moi ce sentiment honteux de m’être faite avoir par un gros dégueulasse, comme je me souviens bien des sueurs froides dans mon dos quand j’ai fini par refuser de répondre à ses questions de plus en plus intrusives et suis repartie d’un pas alerte chez moi, terrifiée à l’idée qu’il me suive. Cette anecdote me paraissait un peu minable par rapport aux récits bien plus graves qui se dépliaient sur internet, mais à l’époque je me sentais alliée, pas victime, je voulais juste, à ma mesure, participer au grand cri de colère des femmes.

Ce qu’il m’a fallu de temps pour comprendre, rappeler les souvenirs à ma mémoire, des histoires boueuses où le consentement n’avait pas été une évidence, en vacances, en couple, des surprises et des chantages, des scènes où je me suis figée comme une biche dans les phares d’un pick-up, récits que je n’avais pas vraiment oubliés mais que la honte avait enfermés dans une malle de ma mémoire parce que je m’en sentais humiliée, et responsable. Plus tard, avec un psy, j’ai tiré sur le fil de la pelote et déplié un nombre trop grand d’images dont je n’étais pas fière, et à la même époque à peu près, j’ai relu les journaux intimes de mon adolescence, et ce que j’y ai lu m’a effarée. Ce sont des scènes qui se répètent où je suis une toute petite jeune femme à peine pubère que des hommes plus âgés repèrent, dans la rue celui qui avait posé sa main sur mon épaule nue après m’avoir suivie un été, j’avais bégayé que je voulais être seule et flairant ma peur il m’avait sermonnée, il voulait juste faire connaissance. Celui, ami d’amis, qui tournoyait autour de moi tel un vautour en m’avertissant qu’il ne restait plus que quelques mois avant ma majorité sexuelle et qu’il ne serait plus maître de lui à partir de ce moment-là. Ce collègue de mon père qui vint à la maison une fois une seule fois, et quand j’allai poliment le saluer, me déshabilla du regard avec une telle évidence que mes parents décidèrent immédiatement qu’ils ne l’inviteraient plus jamais. Ce mec de mon âge, en soirée dans une froide maison de la campagne, nous étions plusieurs cachés sous un plaid en discutant, et sa main à lui qui sans me prévenir remonte sous ma jupe, et je me fige totalement parce que je suis terrifiée à l’idée de faire un scandale qui briserait la bonne humeur de la soirée. Ce type qui demande à mes parents en vacances s’il peut m’emmener en boite, et qui discute avec eux des modalités de ma sortie sans se préoccuper de mon avis.

A chaque fois que ces scènes se produisaient, je me figeais, et sans aucune idée de la démarche à suivre, sidérée, je souriais. Je voulais être polie. Je n’arrivais pas à chasser mon malaise, me sermonnant en me disant que j’aurais dû être flattée et contente que l’on s’intéresse à moi, que cela signifiait que j’étais belle et lorsque l’on te complimente tu dois répondre “merci”. Je souriais pendant que les mots, les phrases, désertaient mon cerveau. Je ne disais jamais “non”, mais j’esquivais ensuite la scène, je me débrouillais pour ne plus jamais me retrouver en présence de l’importun. Cependant tout ceci me paraissait normal, et j’endossais seule la honte et la culpabilité de n’être, définitivement, qu’une ingrate ; ou alors, d’envoyer, malgré moi, des signaux contradictoires. Aujourd’hui je constate que je n’ai jamais été autant importunée que quand j’étais adolescente. Ce n’est pas que ma beauté se soit éteinte à la majorité, j’ai même appris à mieux me vêtir, me maquiller, j’ai dompté ma féminité. J’ai en revanche gagné en assurance ; mon corps transpirait moins cette vulnérabilité de faon fébrile. Ma honte s’est transformée en colère quand j’ai compris ceci : ces hommes plus âgés que moi étaient des prédateurs qui s’attaquaient aux adolescentes parce qu’ils savaient qu’elles seraient incapables de se défendre.

A la fin de mon adolescence, j’ai voulu prendre le contrôle de mon image. Si je ne pouvais pas agir sur cette féminité malgré moi, cette espèce d’aura qui attirait les prédateurs, il fallait que j’agisse. J’ai commencé à fumer par esprit de rébellion, de colère, pour faire surgir mon incandescence, mon refus d’être vue comme une petite poupée gentille. Comme de nombreuses adolescentes de cette époque, j’ai eu des phases d’anorexie - très légères - qui étaient un moyen d’agir sur mon propre corps. J’ai aussi donné mon cœur meurtri à un homme plus âgé, charismatique et, in fine, extrêmement contrôlant, dont la présence, un temps, m’a protégée des vautours : identifiée comme “sa femme”, j’étais sortie de l’étal de viande fraîche. De fait, ses crises de jalousie étaient telles vis-à-vis des garçons, mais aussi de toute personne qui pouvait m’aider à préserver mon indépendance, qu’il m’a progressivement isolée de tous mes êtres chers. Au bout de plusieurs années j’ai fini par me rebeller, violemment, contre cette emprise : j’ai repris la clope - j’avais arrêté pour lui -, je me suis remise à sortir, j’ai refusé le devoir conjugal qu’il exigeait de moi, et enfin, j’ai réussi à partir, sacrifiant bon nombre des membres de mon cercle social de l’époque.

Et puis il y a eu d’autres histoires, des amours incandescentes, d’autres plus apaisées, il y a eu #MeToo, il y a eu mes lectures, il y a eu du temps, des douleurs et des peines, mais aussi de grandes joies, et j’ai appris, peu à peu, à penser mon corps de femme, mon rôle, ma place dans la société, dans le regard des autres. Je mentirais si je laissais croire que je n’ai pas ramassé, depuis, ma dose de jugements odieux et misogynes venant de là où on ne les attendait pas, d’anciens amis, d’anciens amants, tu essaies d’être une personne et on te réduit à ton état de femelle. Mais j’étais assez grande désormais, assez mature, pour m’en remettre et m’en insurger, même si ce genre de remarques jettent du sel sur les anciennes plaies jamais totalement cicatrisées.

Photo by ALEXANDRE DINAUT on Unsplash

L’an dernier j’ai lu Pour Britney, de Louise Chenevière. Cette femme de mon âge y retraçait notre enfance : les chorés de Britney Spears qu’on dansait gamines, ignorantes de leur portée sexuelle, tandis que les adultes, eux, nous regardaient faire avec un amusement teinté, pour certains, d’une patience prédatrice. Le tube de l’école primaire, c’était “Moi Lolita”, d’Alizée. Justin Timberlake avait dévoilé le sein de Janet Jackson sur scène, et tandis qu’on commentait sans fin la scène scandaleuse, c’était elle qui avait vu sa carrière s’achever. De l’adolescence, je me souviens de cette charge mentale immonde que l’on portait, nous, les filles : être sexy mais pas vulgaire ; apprendre dans les magazines féminins à plaire aux garçons, mais ne pas être allumeuse ; maîtriser les règles mais ne jamais en parler aux hommes, qui toléraient tout juste les publicités à fluide bleu, immaculé, sur les serviettes hygiéniques ; ne pas se plaindre des douleurs ; dire merci au Monsieur ; cracher en public sur les chanteuses sexy qu’on trouvait bêtes et aguicheuses, mais les écouter en secret ; apprendre à se maquiller, s’épiler ; suivre les garçons quand on les entendait se moquer d’unetelle qui ne se rasait pas les aisselles ; condamner toute femme célèbre qui n’arbore pas une ligne anorexique, commenter, dire qu’elle se “laisse aller”. Quand j’avais treize ans, la mode vestimentaire était aux baggys trop larges et aux strings ficelle qui dépassent, et il fallait, exercice d’équilibrisme, les porter sans que le pantalon tombe trop, et surtout, surtout, arborer cet accoutrement tout à fait sexuel en feignant la plus grande innocence. Si un garçon jouait à tirer l’élastique de notre soutien-gorge, c’est que nous n’avions pas été prudentes en la laissant dépasser.

Quand Vladimir Nabokov écrit Lolita, il explique noir sur blanc qu’il s’agit de dénoncer la prédation immonde d’Humbert Humbert sur une enfant innocente. Stanley Kubrick l’adapte, faisant de la petite fille un monstre d’érotisme. Gabriel Matzneff, pendant des décennies, a été reçu sur les plateaux télévisés pour ses journaux de prédateur, dans lesquels il vantait la sensualité des nymphettes, sans que presque personne n’ait à en redire. C’était notre époque, c’était mon enfance. On m’a demandé souvent, autrefois, pourquoi ma confiance en moi était en ruines, pourquoi je me haïssais tant. Il n’y a pas besoin de chercher très loin. Avant #MeToo, naître femmes, c’était naître Eve, pécheresses dès la naissances, allumeuses malgré nous, responsables de notre propre perte.

Je suis devenue, je crois, féministe, parce que j’ai fini par identifier la façon dont cette misogynie s’était ancrée dans mon propre système de croyances, ma propre lecture du monde. Je suis devenue féministe parce que je me suis vue devenir ma propre tortionnaire. J’ai honte à me souvenir qu’autrefois, discutant avec mon père, je me lamentais sur le laisser-aller vestimentaire des mères de mes copines ; qu’inquiète qu’il arrive des bricoles à ma petite sœur quand elle-même était ado, je l’incitais à éviter de porter des mini-jupes quand elle sortait.

En lisant Sans alcool, de Claire Touzard, ces réflexions me sont revenues. Il y aurait énormément à dire sur ce journal de sobriété, sur la culture française qui glorifie le bon alcoolisme - celui de l’œnologie -, sur les enjeux sociaux. Aujourd’hui je relève, en particulier, ce qu’elle dit de l’association entre l’addiction et la condition féminine. Sa consommation d’alcool, Claire Touzard l’associe notamment à sa féminité ; à sa révolte contre les discriminations sexistes dont elle a été victime tout en s’en culpabilisant ; à l’ébriété qui donne le sentiment d’avoir du courage, d’être impertinente, une armure illusoire contre les conventions sociales qui demandent aux femmes d’être réservées et sages, et à la plus grande vulnérabilité qu’elle génère en réalité (car être bourrée ne rend pas plus forte, plus puissante ; c’est au contraire, sans qu’on s’en rende compte, baisser les armes face aux prédateurs potentiels). L’auto-destruction, lorsque l’on est sans cesse essentialisée comme femelle sexy malgré soi, a aussi un autre avantage : celui de déprécier la marchandise, pratiquer l’auto-sabotage pour, in fine, éviter de se faire dévorer et recracher sur le trottoir.

Quelles armes avions-nous jadis, quand on nous tenait coupables de notre propre féminité ? L’insurrection verbale, l’engagement nous faisait passer pour folles, hystériques, emmerdeuses. Si l’on se plaignait des harceleurs de rue, on nous reprochait d’être ingrates : après tout, on ne savait pas accepter un compliment et dire merci. S’unir à un homme suffisamment dominant pour qu’il marque son territoire et ainsi nous extraie du marché des femmes nubiles ? Jouer le jeu de la féminité, les jupes, le maquillage, les talons hauts qui brisent le dos, pour revendiquer le statut de putain et jouir de l’emprise que l’on prend en retour sur les hommes ? Sombrer dans l’addiction pour, quelques heures, oublier l’état de vigilance constante, faire taire la haine intérieure, et se croire rebelle tandis que notre compte en banque fuit et ruisselle vers les trafics inhumains des dealers, les multinationales d’alcool ou de tabac, les Don Draper qui nous font croire que, quand on ne croit plus en rien, se détruire par rébellion, c’est cool ?

Voici cependant la nouvelle génération qui arrive. J’ai de l’effroi face à l’emprise du capitalisme associé aux réseaux sociaux qui se referme sur certaines d’entre ses membres : la folie du skincare, de la fast-fashion, tout ce temps saturé par des complexes entretenus afin de générer du profit et un flux commercial permanent au détriment, non seulement de l’écologie, mais aussi de la santé mentale des jeunes gens. Mais il existe aussi ces cohortes de gen Z, dont on parle un petit peu, déconcertés : celleux qui boivent moins, qui fument moins, qu’on accuserait presque de n’être pas bons vivants. Celleux qui décident que le matcha est plus sexy que le Malibu ou la vodka premier prix. Celleux aussi qui ont appris dès l’école le mot “consentement”, dont l’éducation sexuelle n’était pas centrée que sur la reproduction et les organes génitaux masculins, mais aussi sur l’attention et le souci de l’autre, l’apprentissage des limites. Celleux qui se lèvent et se mettent en colère contre les injustices, pour la planète, pour le souci de tous, les malades, les vulnérables… Greta Thunberg, Billie Eilish, Alexandrie Ocasio-Cortez… Et finalement, on aura beau leur reprocher d’être donneurs de leçons, iels ont peut-être trouvé ce qui nous manquait et qui me donne un petit peu confiance en l’avenir : le droit de dire non, l’art de ne pas retourner la colère contre soi-même.

Ils sont quatre sur l'estrade : trois écrivains, luvan, Gabriel Marcoux-Chabot, Jeff VanderMeer et l'animateur du débat, Emeric Cloche. Ils viennent de contrées diverses, France, Québec et Etats-Unis, et ils converseront une heure durant au sujet de "l'écriture de l'étrange". L'étrange, en témoignent mes notes d'auditrice, c'est avant tout une question de langue.

C'est luvan qui proposera un exercice de définition étymologique. Le mot anglais weird renvoie à une vieille racine anglo-saxonne, désignant la courbe, qui n'est donc pas rectiligne, qui dévie. Elle tisse un lien de parenté avec le mot queer. L'étrange français, lui, a à voir avec l'extranéité, l'étranger, ce qui n'est pas nous, en somme, l'alien. Bien sûr, elle mentionnera finalement l'allemand unheimlich, ce qui n'est pas la maison, Heimat, home, ce qui n'est pas familier, qu'en français la psychanalyse traduira par "inquiétante étrangeté". L'étrange, dit je crois Gabriel Marcoux-Chabot, ce doit être le choc que l'on ressent devant quelque chose qu'on ne comprend pas. L'étrange, dit luvan, se définit quant à la norme. Elle s'est d'ailleurs présentée elle-même comme autrice queer et neuro-atypique. A la fin du débat, un auditeur posera la question qui, il me semble, résume tout l'enjeu que je tire de ce débat : "comment perdre les lecteurs dans un pays qui nous est complètement familier ?"

Ce débat mené aux Utopiales vendredi 31 octobre dernier portait sur la littérature ; il existe un public friand de la littérature de l'étrange, ces récits dont le but est de perdre le lecteur, l'inquiéter dans cette sensation de sortie de route, ce serait presque le contraire parfait des feel good books. Il suffisait, d'ailleurs, de contempler les expositions que je mentionnais l'autre jour : grandes peintures à l'huile cauchemardesques de Jorg de Vos, dessins d'architecture froids et angoissants de Jozef Jankovič, planches de la bande dessinée Tremen de Pim Bos représentant un univers grisâtre, mi-organique mi-mécanique, de solitude et de souffrance. Mais je crois qu'il existe aussi un public qui, loin de chercher l'inquiétant dépaysement, cherche en ces œuvres, au contraire, la familiarité. La terreur que l'on reconnaît, dans ces œuvres, est parfois un réconfort : pour ces lecteurs-là, le sentiment d'aliénation, de solitude, de hantise, est quotidien. Sa reconnaissance en textes, en toiles, en musiques, apporte paradoxalement le soulagement du partage humain, de la rupture de l'isolement.

Ce que dit luvan pour se présenter n'est pas une vantardise d'une nouvelle mode, queer et neuro-atypique ; c'est, je crois, l'une des conditions qui a fait d'elle une autrice de l'étrange : la différence invisible. D'ailleurs, la sensation qu'elle a toujours recherchée dans l'écriture, disait-elle l'autre jour, c'est l'émerveillement. Elle apporte un soin tout particulier à ne pas effracter, brutaliser, le lecteur. Ses livres sont bizarres, dit-elle, peuvent secouer, sait-elle, mais le but n'est pas, n'a jamais été, de blesser. Or voici, précisément, l'un de mes questionnements du moment : comment se recoudre au monde, sans blessure ni cicatrice de part et d'autre, quand on est, justement, étrange ? Si l'étrange heurte et blesse, fait peur, inquiète, comment, lorsqu'on l'incarne sans le vouloir, en faire une qualité, et non une violence ?

Quand j'étais ado, j'étais gothique. Bien sûr, c'était facile, puisque c'était un petit peu la mode. On parlait de Marilyn Manson dans la cour du collège, Twilight allait bientôt sortir et faire le carton qu'on lui connaît, les rappeurs et les skateurs se menaient une guerre de rivalité affectueuse, et, tout en noir, mitaines en résille aux mains, on était peu, mais quand même, quelques uns. Je me souviens que mes parents furent amusés d'abord, puis un peu hostiles ensuite. Il y a quatre ou cinq ans, j'ai renoué avec cet univers avec joie - pas Twilight, hurle mon orgueil - parce que je me suis rappelé ma joie immense à lire Baudelaire, Poe ; j'ai découvert Lovecraft, Lynch, me suis plongée quelque temps dans les ruelles sombres de Gotham en séries, jeux vidéos et bien évidemment comics. J'aime les toiles de Goya et de Hiéronymus Bosch. Quand ma mère me voit arborant un crâne sur quelque accessoire, elle lève les yeux au ciel : "encore ?". J'ai fini par remarquer que les motifs floraux ne suscitaient jamais la même réaction. Mais si, vestimentairement parlant, je revendique ma curiosité pour les contrées du rêve, des monstres et du macabre, certains y voient une forme de provocation. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas commun, je suppose.

Durant mon parcours diagnostic pour évaluer ma possible appartenance au spectre autistique, on m'a souvent demandé : "pourquoi veux-tu absolument une étiquette ? Pourquoi veux-tu absolument être différente ?". Or je ne le voulais pas. Je subissais l'étrange décalage au monde, depuis toute petite, sans comprendre les raisons de cette inquiétante étrangeté. J'aurais voulu désespérément ne pas le ressentir. J'aurais voulu ne pas me retrouver stupéfaite, sans mots, devant les réactions hostiles des autres, que je ne comprenais pas, qui me semblaient illogiques. J'aurais voulu ne pas trembler d'angoisse dès que je devais adresser la parole à un inconnu. J'aurais voulu ne pas être terrassée par un inexplicable épuisement dès que le groupe devenait foule, dès que les sensations physiques étaient nouvelles. J'aurais voulu que les mots sortent de ma bouche spontanés, qu'ils ne soient pas gênants ou blessants quand je les voulais drôles, hautains quand je les voulais réfléchis. On m'a reproché, on me reproche encore parfois, de ne pas faire d'efforts. Je me le reproche constamment. Si c'est facile pour les autres, pourquoi ça ne l'est pas pour moi ? Quand le diagnostic a été confirmé, il y a deux semaines, je suis tombée dans un état de torpeur dépressive terrible. Certains s'en sont étonnés : "mais tu le savais déjà, de toutes façons, tu l'avais compris !". Or, si ce diagnostic ôtait le doute existentiel, il apportait aussi sa conclusion définitive : je suis différente. Je ne voulais pas l'être. Je le savais. Je suis étrange.

Alors, qu'est-ce qu'on en fait ?

Ça m'a fait du bien, ce séjour aux Utopiales, parce que j'y ai vu une réponse alternative à celle que toujours j'envisageais. L'étrange est pour certains une patrie ; c'est en tout cas la mienne. Cette lectrice demandait aux auteurs : "comment perdre le lecteur dans un récit qui nous est complètement familier", évoquant le fait que l'auteur qui écrit a déjà toute son histoire en tête et qu'il n'en est plus surpris. Cette question, je lui donne un autre sens : et si l'on changeait de référentiel ? Et si c'était le monde dit normal qui était étrange ? Mon goût pour le macabre est-il plus bizarre que la passion de certains pour le profit, la croissance, et sa courbe bien turgescente qui détruit sans les voir des milliers de laissés-pour-compte ? Qu'est-ce qui est le plus violent : la couleur de mes vêtements, ou les continents de plastique et décharges à ciel ouvert de ceux qui changent de couleur toutes les semaines grâce à la surproduction aveugle de prêt-à-porter ? Aux Utopiales, j'ai vu, je le disais, des individus que l'on qualifierait d'étranges par centaines. Sur les scènes, dans les débats, on ne parlait pourtant que de jours meilleurs, écologie, tolérance envers autrui, curiosité, altérité.

Et surtout, l'étrangeté a été portée comme un choix de création. Gabriel Marcoux-Chabot présentait son roman Godpèle, dans lequel, si j'ai bien compris, un peuple de sculpteurs sur glace a perdu l'écriture. Le roman, il l'écrit en version bilingue : la page de droite est écrite en français standard, tandis que la gauche est dans cette langue inventée, texte phonétique bizarre dans lequel on reconnaît des expressions québécoises, illisible au départ, mais que l'on apprivoise, peu à peu, notamment, me semble-t-il, grâce à l'oralisation. Et l'auteur de dire qu'il y a, dans ce roman, deux langues étranges : celle qu'il invente, bien sûr, mais aussi le français standard, que l'on comprend tous en le lisant mais qu'on ne parle plus. Moi, je me dis que c'est bien encore un signe de mon altérité : le français des livres, je le parle à voix haute, parfois, spontanément, quand j'utilise le passé simple, des mots parfois trop compliqués. On m'a fait le reproche d'être snob, de refuser par là le contact avec l'autre. On m'a conseillé de purger mes textes de cette complexité inutile pour toucher le lecteur.

Pourtant, ils existent, ceux qui, comme moi, se sentent dans cette langue comme dans un bain chaud un jour d'hiver ; ils existent, ceux qui iront lire Godpèle par goût de l'errance, comme il y en a eu pour se perdre dans le labyrinthe de La Maison des feuilles de Mark Z. Danielewski, les digressions érudites d'un Mathias Enard dans Boussole, la froide herméticité d'un poème de Stéphane Mallarmé.

Je ne prétendrai, ni avoir leur talent, ni trancher cette question. Je ne souhaite pas me couper de la communauté des humains au prétexte que je suis autiste, bizarre, alien. J'ai juste retrouvé, dans ce festival, un peu de réassurance, l'impression d'appartenir, la force de défendre ma propre singularité sans me sentir trop exilée. J'ai retrouvé le sens des mots de Blaise Pascal, "Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà", qu'on pourrait paraphraser simplement par : de toutes façons, on est toujours le bizarre de quelqu'un d'autre.

On ne demande pas à Marcoux-Chabot de supprimer toutes les pages de gauche de son livre parce qu'elles sont illisibles ; il propose les deux trajets, il traduit, le familier et le bizarre, jusqu'à ce que les deux s'inversent, et cet entrelacement fait l'une des richesses de son roman.

Les millenials vont mal, ça n'a rien d'une surprise. Ils en parlent, les JT, qui évoquent la baisse de natalité dans ma génération, ces trentenaires qui ne font plus assez de gosses et qui refusent de travailler, accusation d'égoïsme et de flemme sur le bout des lèvres. Les millenials vont mal, et mes bandes de copains en colère, ceux qui regardent les actus et ragent et ceux qui ferment tous les canaux. Certains d'entre nous battaient le pavé de la réforme des retraites, certains documentent sur leurs réseaux sociaux les atrocités de la guerre, ceux qui voulaient des enfants y réfléchissent à deux fois, trois fois, avant d'arrêter la pilule, et même quand on éteint la télévision et les médias on ne peut pas ignorer : si le ciel est si trouble c'est à cause des incendies au Canada ; si la rue est si bruyante c'est parce qu'en bas on manifeste contre les bombardements de Gaza ; et l'on explique à nos parents que l'on ne peut pas s'acheter un appartement à 25 ans comme eux l'avaient fait. Si je me cache les yeux, si je bouche mes oreilles, si j'obstrue ma bouche, comme les trois petits singes, j'entends tout de même le fracas du monde. Rien, rien. Même si l'on essaie en secret de ralentir notre absorption de la violence omniprésente et revenir aux choses simples, on se fait engueuler tout le temps, c'est qu'on ne soutient pas assez la courbe de la croissance, consommer, procréer, se tuer à la tâche. Un copain m'a dit l'autre jour qu'il pensait qu'on était "une génération de délire et de chute psychologique sans précédent". On a vu l'alchimie de l'or devenu boue : les promesses du modem dans chaque domicile, le miracle du smartphone, les jouets des Happy Meal en plastique multicolore quand on ne se doutait pas de la pollution générée, mais aussi le vote utile, les attentats qui ont ramené les commandos super-armés dans les rues, et maintenant le monde qui brûle de notre naïveté à avoir cru que la paix et la prospérité seraient éternelles. On y croyait mais on était gamins. Maintenant au moment de faire des gosses ou de participer à la marche du monde à l'image de nos parents, on dit non. Dans la bouche de certains de nos aînés c'est presque comme si on leur crachait au visage. Mais quand ils nous concevaient l'URSS disparaissait pour les promesses d'une mondialisation heureuse. Nos parents croyaient au progrès. L'air, je crois, n'avait pas cette épaisseur d'hydrocarbures, de particules fines, et d'éclats coupants de fer.

Nous ne sommes pas les seuls, au demeurant, à porter cette tristesse. @Bad_Educatian souvent évoque, dans nos discussions, son sentiment d'appartenir aussi à une génération triste, les X, juste avant. La menace du VIH à l'âge des boîtes de nuit et des bars ; les enfants qui naissent pendant que les tours s'effondrent ; l'impuissance de voir ce monde devenir dégueulasse, en ayant le sentiment de ne pouvoir rien y changer. L'autre jour, dans La Grande Librairie, Chloé Delaume évoquait cependant leur victoire pour un monde un tout petit peu plus juste : #MeToo. La transformation des normes non-dites et enfermantes sur le corps des femmes, des enfants. Plusieurs fois, quand je discutais avec quelque personne de cette génération, on me répondait : "si j'avais su que c'était possible, je n'aurais peut-être pas fait d'enfant", par exemple.