Féminisme

J’ai un ami de longue date qui a longtemps été amoureux de moi, quand on était plus jeunes. Je l’ai éconduit plusieurs années.

Nos chemins se sont éloignés, nous ne nous sommes pas côtoyés pendant une bonne décennie avant de nous retrouver autour d'une bière il y a 2 ans. On en a fait un rituel. On se retrouve une fois par an, le mois de nos anniversaires.

Cette année il m’a sollicitée plus tôt. Il a fini par m’expliquer qu’il venait d’être quitté par sa femme.

Ça m’a plongée instantanément dans une méfiance dont la brutalité m’a questionnée, alors que nos précédentes entrevues s’étaient tenues dans une douce tranquillité.

Alors j’ai cherché à comprendre d'où pouvait me venir ce sentiment. J’en ai eu des amis proches, et la plupart ne sont plus près de moi aujourd’hui. Comment se sont elles terminées, les amitiés avec les hommes dans ma vie?

Il y a ceux qui m’appelaient "petite sœur" et qui ont fini par me demander de leur tailler une pipe au détour d’une soirée.

Il y a ceux qui m’ont réveillée au milieu de la nuit parce qu’ils avaient posé leur main sur mon sein pendant que je dormais. Je suis devenue la personne la plus détestable du monde quand j’ai fini par leur dire non plus fort que d’habitude.

Il y a ceux qui ont rompu tout contact une fois que je leur ai annoncé ma séparation, comme s’ils ne pouvaient plus me parler si je n’appartenais pas à un autre mâle.

Il y a tous ceux avec qui je n’ai jamais pu tisser d’amitié parce qu’ils n’étaient pas capables de voir autre chose que mon cul.

Il y a tous ceux qui se sont jetés sur l’occasion une fois que j'ai été libre, quel que soit leur propre statut marital.

Pour ceux là, certains ont quand même fini dans mon lit avant de disparaître:

Il y a celui dont la femme m'a tabassée, furieuse que son mec ne soit pas capable de tenir sa queue. Ce soir là, j’ai aussi croisé le chemin de mon père. Il m’a ramassée, et m’a amenée chez l'homme pour qui je venais de gagner un coquard sans même se poser de questions. Double peine.

Puis il y a celui, infidèle chronique, qui chialait son incompréhension face au malheur conjugal de sa femme, du fond du lit dans lequel il venait de me baiser.

Tu m'étonnes que je me méfie...

J’ai lu assez de bouquins féministes pour savoir que j’ai grandi dans une société qui place la femme au rang d’objet sexuel mais je ne peux m’empêcher de me demander comment j’ai participé à ça.

J’ai toujours eu à cœur de croire à l’amitié homme femme, à la possibilité d’un lien en dehors du familial et du sexuel entre deux personnes de sexe opposé.

Peut être parce que je me suis toujours sentie plus à l’aise avec les hommes.

Parce que les relations de ce côté là du genre m’ont toujours parues plus simples.

Je me rend compte aujourd’hui que ces choix là aussi ont été biaisés par une société qui cherche à codifier le comportement d'individus selon ce qu’ils ont entre les jambes.

Un mec c'est cool, pas prise de tête, ça a des sujets de conversation profonds et ça s'amuse sans filtre.

Une fille c'est jaloux, hypocrite, manipulateur et superficiel.

Tu m'étonnes que je me retrouvais plus dans la première catégorie, m'éloignant de mon propre genre poussée par les préjugés qu'on m'a inscrits dans le crâne dès le plus jeune âge.

J’ai toujours idéalisé ces amitiés avec les hommes. Peut être parce que j’ai toujours eu besoin de trouver ailleurs une relation fraternelle que je n’arrivais pas à établir dans les liens du sang.

Sauf qu’à trop idéaliser, on a vite fait de finir dans le déni.

Un lecteur de mon entourage récemment m’a dit : “tes textes sont beaux, mais cette noirceur, c’est pesant. Tu devrais peut-être plutôt écrire des billets d’idées, pour défendre tes idéaux.” J’aspire aux retours des lecteurs, ils me permettent de m’améliorer. L’ennui c’est qu’il y a plusieurs types de lecteurs : ceux qui apprécient mes billets d’idées, ceux qui se reconnaissent dans mes billets d’humeur aussi mélancoliques soient-ils, ceux qui préfèrent les écrits poétiques. A chaque fois que j’entends leurs retours, je doute. Un autre lecteur qui assistait à l’échange m’a dit, cependant, que ces billets de noirceur l’apaisaient en cela qu’ils exprimaient des affects qu’il avait déjà éprouvés sans jamais parvenir vraiment à les nommer.

La mélancolie est un sujet, comme l’inévitable égotisme d’écrire à partir de soi, de ses affects. D’aucuns y voient du nombrilisme ; je préfère penser que toute expérience vécue traverse le prisme de ma pensée, ma réflexion. Inévitablement j’écris depuis mon cerveau, inévitablement cela parle de moi. On m’a déjà mise en garde, même, contre la tentation de trop me livrer de façon publique. La personne qui s’en inquiétait disait “mais c’est peut-être parce que je te connais si bien, je lis les implicites”. En réalité il y a tant de choses d’intimes que je ne raconte pas, parce que ce n’est pas le lieu. Dans Comment torpiller l’écriture des femmes, Joanna Russ relève ce préjugé touchant essentiellement les autrices : on leur a longtemps reproché d’être impudiques. Mais, parce qu’on n’en est pas à une contradiction près, un autre reproche qui était fait aux autrices autrefois était d’avoir une vie trop étroite, confinée à la maternité et la tenue du foyer, pour pouvoir être intéressantes. L’auteur masculin du siècle précédent était intéressant parce qu’il pouvait raconter ses nuits d’ivresse, ses bagarres et sa fréquentation des bordels. Mais les femmes, layette et tricot. Le narcissisme, donc, c'est à géométrie variable, ça dépend du type d'expérience, les dérapages violents ayant meilleure presse que la vie domestique. Souvent je doute, je culpabilise de cette utilisation du “je” - c’est un doute qui a traversé Annie Ernaux aussi :

Continuer à dire « je » m’était nécessaire. La première personne – celle par laquelle, dans la plupart des langues, nous existons, dès que nous savons parler, jusqu’à la mort – est souvent considérée, dans son usage littéraire, comme narcissique dès lors qu’elle réfère à l’auteur, qu’il ne s’agit pas d’un « je » présenté comme fictif. Il est bon de rappeler que le « je », jusque là privilège des nobles racontant des hauts faits d’armes dans des Mémoires, est en France une conquête démocratique du XVIIIème siècle, l’affirmation de l’égalité des individus et du droit à être sujet de leur histoire, ainsi que le revendique Jean-Jacques Rousseau dans ce premier préambule des Confessions : « Et qu’on n’objecte pas que n’étant qu’un homme du peuple, je n’ai rien à dire qui mérite l’attention des lecteurs. […] Dans quelque obscurité que j’aie pu vivre, si j’ai pensé plus et mieux que les Rois, l’histoire de mon âme est plus intéressante que celle des leurs ».

Annie Ernaux, Discours de réception du prix Nobel de littérature 2022

Si Rousseau, au début de ses Confessions, déclare qu’il écrit en tant qu’individu singulier, mais dont le regard sur le monde et ses expériences peut faire écho chez tant de lecteurs, alors, pourquoi avoir honte de dire “je” ? Après tout, je ne prétends pas non plus être le centre du monde, mais raconter une expérience singulière, tordue peut-être, à côté des cases, mais qui peut parler à d’autres et ainsi, créer le lieu d’un échange, d’une compréhension, d’une forme de solidarité.

Outre ce questionnement sur le “je”, on peut me qualifier de chaotique. La mélancolie et la dépression sont mes compagnes régulières ; le stress également. Cette noirceur saute aux yeux de quiconque me croise : ce n’est pas le privilège des lecteurs, je m’habille tout en noir, j’ai une affection particulière pour le bizarre, les terrifiantes tragédies de la mythologie grecque, le genre horrifique, des parties de Call of Cthulhu aux films comme The Substance ou Midsommar. Longtemps la violence m’a interrogée comme sujet de réflexion : j’ai beau être un bisounours désireuse sans cesse de prendre soin d’autrui, j’ai faite mienne la citation de Térence : “je suis humain et rien de ce qui est humain ne m’est étranger”. De la violence humaine, donc, j’ai sans cesse cherché les racines et les explications. Je n’ai pas peur de mes cauchemars : ils m’apprennent quelque chose de moi. Je préfère regarder la noirceur dans les yeux que l’éviter.

Certaines personnes en sont gênées, trouvent mes récits de la mélancolie “pesants”. D’autres y trouvent un sentiment de reconnaissance. D’autres enfin sont d’abord séduits par ma volonté de penser, explorer ces domaines sans crainte, puis en me découvrant davantage, sont terrifiés. Car on n’explore pas la noirceur indemne : il faut l’avoir ancrée au corps pour parvenir à la sublimer.

Le rejet d’autrui, surtout quand on avait trouvé assez de confiance pour commencer à se livrer, c’est presque la peine capitale. Vivre avec la mélancolie c’est apprendre à vivre avec, parce qu’on ne peut pas, soi, rompre avec soi-même. Tout au plus peut-on dompter la bête. Je pense à la carte du tarot du charriot, représentant un cocher conduisant une voiture tirée par un cheval blanc et un cheval noir ; elle répond à une allégorie platonicienne imaginant l’âme comme cette image, le cocher représentant l’âme humaine, qui doit parvenir à tenir sa route entre les emballements de la joie et les plongeons du désespoir. Le cocher ne peut pas simplement trancher les rênes du cheval noir : sa voiture dévierait complètement de la route. Il continue, pas le choix, et ne peut que contempler en silence ceux qui l’évitent sans pouvoir les convaincre que ça va aller. La plupart du temps, ceux qui me connaissent constatent la puissance de cet étalon couleur d’obsidienne qui me tire, et la maestria avec laquelle j’arrive à le canaliser. Parfois cependant, je fatigue, et il m’envoie dans le fossé. Je retrouve toujours la route ; au prix de combien d’efforts ? De combien d’abandons ?

Quand le cheval noir s’emballe, on me reproche parfois de me complaire dans ma noirceur. Comme je ne cherche qu’à retrouver la route, j’ai longtemps été tentée de croire en ce constat. Or cette remarque vient souvent de ceux qui ont des canassons particulièrement dociles. Combien de fois ai-je rêvé de ne pas exister tant j’étais épuisée du domptage de la bête ? Récemment, après des recherches sur la pratique de la lobotomie pratiquée au milieu du XXe siècle sur les femmes maniaco-dépressives, j’ai regretté de ne pas pouvoir subir une telle opération : j’étais si fatiguée. Choisir de se relever et d’avancer quand même, de ne pas lâcher l’affaire, est une décision titanesque. Mais pas le choix, car il faut vivre.

Que faire alors de la mélancolie, de la dépression ? Comprendre qu’elle dérange autrui est terrible : ne pas la dire, et asphyxier en silence, au risque de trouver des solutions temporaires d'apaisement qui effraient les autres quand ils les remarquent ? La raconter, au risque de perdre ceux qu’on aime ? Quand est-on le plus effrayant : quand on dégoupille ? Quand on prévient qu'on a besoin d'aide pour ne pas dégoupiller ? Que faire aussi quand on a épuisé ses forces à essayer de remonter la pente, et qu’elle vient subrepticement, en lame de fond, nous emporter dans quelque explosion dévastatrice ?

Depuis plusieurs semaines, je suis en convalescence. Ma tristesse, des expériences m’ont poussée à bout. J’y ai laissé des plumes, j’y ai blessé des personnes que j’aimais, j’en ai perdu certaines. J’ai toujours voulu pourtant prendre soin, donner l’amour que j’ai à revendre, la tendresse. Ma propre responsabilité dans ces blessures infligées peut m’envoyer dans des tourbillons de désespoir. J’implore l’aide des philosophies antiques et orientales. Je me répète que, comme les stoïciens, je ne dois pas me morfondre de ce que je ne maîtrise pas, et lâcher prise. Je me souviens que “cela aussi passera”. Je me convainc que toutes les expériences, même les plus noires, m’enseignent quelque chose : je deviendrai plus grande de tout ce que j’ai traversé.

Je bois du thé. J’essaie de méditer. J’écris. Je m’émerveille de choses minuscules et multicolores. Je tiens un journal de bord de ma santé mentale, mes épisodes de stress, de dépression, mes melt-downs, mes shut-downs, afin de trouver ce qui les déclenche et m’en préserver ; pas uniquement pour moi, mais pour les autres. J’aspire à devenir une bonne personne.

Cependant je ne me débarrasserai jamais de ma part de chaos et de noirceur. Il faudra apprendre à vivre avec sans la laisser prendre les rênes du charriot à ma place. C’est une expérience de sublimation : savoir écouter les murmures du marécage, et en faire de la littérature, de la peinture, de la musique, que sais-je encore ?

Dans une séance de méditation récente, sur un cycle sur l’estime de soi, la voix-guide invite à s’imaginer vieux, se retourner sur notre existence vécue avec satisfaction, en sachant que même si certaines épreuves ont été dures, on est resté fidèle à nos valeurs profondes. Mes valeurs profondes, quelles sont-elles ? Je n’étais jamais parvenue à m’imaginer vieille.

Quand je serai vieille, j’espère que j’aurai vécu dans l’émerveillement, le souci d’autrui, la gentillesse, la compréhension, et la liberté. J’espère que je serai une mamie un peu excentrique, sans cesse curieuse du monde, d’apprendre de l’autre. J’espère que je vivrai en bonne intelligence avec mes ténèbres, leur donnant la place suffisante pour en montrer la beauté aux autres et leur dire qu’il ne faut pas en avoir peur, car c’est dans les ténèbres que l’on voit le mieux les étoiles. J’espère que non seulement elles ne m’auront pas bouffée, que je saurai dompter ce cheval noir, mais même que je pourrai accueillir, rassurer, apaiser, ceux qui en souffrent également et qui culpabilisent d’être enchaînés à des étalons fougueux sans toujours parvenir à les canaliser.

Audre Lorde dit - je cite de mémoire cette phrase glanée dans Folie et résistance de Claire Touzard - que les oppresseurs attendent des opprimés qu’ils partagent avec eux le savoir qu’ils ont reçu de leur oppression. Elle en parle à propos du racisme et de l’esclavage. J’ose croire que de la folie et de ceux dont la santé mentale est défaillante ou fragile, peuvent fleurir des fleurs de savoir et de compassion, une vision originale et enrichissante du monde, qui vaut le coup d’être écoutée plutôt que fuie.

J’avais vingt-cinq ans quand la vague #MeToo a explosé. Le féminisme était déjà un morceau de mon paysage, il y avait des essais d’Elisabeth Badinter dans la bibliothèque familiale que je me promettais de lire, j’avais déjà lu et adoré la préface du Rire de la Méduse d’Hélène Cixous, l’égalité hommes-femmes était un refrain connu. J’ai senti qu’il se passait quelque chose d’important, je voulais participer pour donner de la force aux voix qui se faisaient entendre, alors j’ai publié un tweet racontant la fois où un type sans visage, tout à fait bien sur lui, avait tenté de me faire raconter les détails croustillants de ma vie sexuelle en se faisant passer pour un enquêteur de l’institut IPSOS, dans une ruelle de banlieue pavillonnaire, j’avais dix-sept ans et, candide, je n’avais pas tout de suite flairé l’arnaque. Longtemps j’ai gardé en moi ce sentiment honteux de m’être faite avoir par un gros dégueulasse, comme je me souviens bien des sueurs froides dans mon dos quand j’ai fini par refuser de répondre à ses questions de plus en plus intrusives et suis repartie d’un pas alerte chez moi, terrifiée à l’idée qu’il me suive. Cette anecdote me paraissait un peu minable par rapport aux récits bien plus graves qui se dépliaient sur internet, mais à l’époque je me sentais alliée, pas victime, je voulais juste, à ma mesure, participer au grand cri de colère des femmes.

Ce qu’il m’a fallu de temps pour comprendre, rappeler les souvenirs à ma mémoire, des histoires boueuses où le consentement n’avait pas été une évidence, en vacances, en couple, des surprises et des chantages, des scènes où je me suis figée comme une biche dans les phares d’un pick-up, récits que je n’avais pas vraiment oubliés mais que la honte avait enfermés dans une malle de ma mémoire parce que je m’en sentais humiliée, et responsable. Plus tard, avec un psy, j’ai tiré sur le fil de la pelote et déplié un nombre trop grand d’images dont je n’étais pas fière, et à la même époque à peu près, j’ai relu les journaux intimes de mon adolescence, et ce que j’y ai lu m’a effarée. Ce sont des scènes qui se répètent où je suis une toute petite jeune femme à peine pubère que des hommes plus âgés repèrent, dans la rue celui qui avait posé sa main sur mon épaule nue après m’avoir suivie un été, j’avais bégayé que je voulais être seule et flairant ma peur il m’avait sermonnée, il voulait juste faire connaissance. Celui, ami d’amis, qui tournoyait autour de moi tel un vautour en m’avertissant qu’il ne restait plus que quelques mois avant ma majorité sexuelle et qu’il ne serait plus maître de lui à partir de ce moment-là. Ce collègue de mon père qui vint à la maison une fois une seule fois, et quand j’allai poliment le saluer, me déshabilla du regard avec une telle évidence que mes parents décidèrent immédiatement qu’ils ne l’inviteraient plus jamais. Ce mec de mon âge, en soirée dans une froide maison de la campagne, nous étions plusieurs cachés sous un plaid en discutant, et sa main à lui qui sans me prévenir remonte sous ma jupe, et je me fige totalement parce que je suis terrifiée à l’idée de faire un scandale qui briserait la bonne humeur de la soirée. Ce type qui demande à mes parents en vacances s’il peut m’emmener en boite, et qui discute avec eux des modalités de ma sortie sans se préoccuper de mon avis.

A chaque fois que ces scènes se produisaient, je me figeais, et sans aucune idée de la démarche à suivre, sidérée, je souriais. Je voulais être polie. Je n’arrivais pas à chasser mon malaise, me sermonnant en me disant que j’aurais dû être flattée et contente que l’on s’intéresse à moi, que cela signifiait que j’étais belle et lorsque l’on te complimente tu dois répondre “merci”. Je souriais pendant que les mots, les phrases, désertaient mon cerveau. Je ne disais jamais “non”, mais j’esquivais ensuite la scène, je me débrouillais pour ne plus jamais me retrouver en présence de l’importun. Cependant tout ceci me paraissait normal, et j’endossais seule la honte et la culpabilité de n’être, définitivement, qu’une ingrate ; ou alors, d’envoyer, malgré moi, des signaux contradictoires. Aujourd’hui je constate que je n’ai jamais été autant importunée que quand j’étais adolescente. Ce n’est pas que ma beauté se soit éteinte à la majorité, j’ai même appris à mieux me vêtir, me maquiller, j’ai dompté ma féminité. J’ai en revanche gagné en assurance ; mon corps transpirait moins cette vulnérabilité de faon fébrile. Ma honte s’est transformée en colère quand j’ai compris ceci : ces hommes plus âgés que moi étaient des prédateurs qui s’attaquaient aux adolescentes parce qu’ils savaient qu’elles seraient incapables de se défendre.

A la fin de mon adolescence, j’ai voulu prendre le contrôle de mon image. Si je ne pouvais pas agir sur cette féminité malgré moi, cette espèce d’aura qui attirait les prédateurs, il fallait que j’agisse. J’ai commencé à fumer par esprit de rébellion, de colère, pour faire surgir mon incandescence, mon refus d’être vue comme une petite poupée gentille. Comme de nombreuses adolescentes de cette époque, j’ai eu des phases d’anorexie - très légères - qui étaient un moyen d’agir sur mon propre corps. J’ai aussi donné mon cœur meurtri à un homme plus âgé, charismatique et, in fine, extrêmement contrôlant, dont la présence, un temps, m’a protégée des vautours : identifiée comme “sa femme”, j’étais sortie de l’étal de viande fraîche. De fait, ses crises de jalousie étaient telles vis-à-vis des garçons, mais aussi de toute personne qui pouvait m’aider à préserver mon indépendance, qu’il m’a progressivement isolée de tous mes êtres chers. Au bout de plusieurs années j’ai fini par me rebeller, violemment, contre cette emprise : j’ai repris la clope - j’avais arrêté pour lui -, je me suis remise à sortir, j’ai refusé le devoir conjugal qu’il exigeait de moi, et enfin, j’ai réussi à partir, sacrifiant bon nombre des membres de mon cercle social de l’époque.

Et puis il y a eu d’autres histoires, des amours incandescentes, d’autres plus apaisées, il y a eu #MeToo, il y a eu mes lectures, il y a eu du temps, des douleurs et des peines, mais aussi de grandes joies, et j’ai appris, peu à peu, à penser mon corps de femme, mon rôle, ma place dans la société, dans le regard des autres. Je mentirais si je laissais croire que je n’ai pas ramassé, depuis, ma dose de jugements odieux et misogynes venant de là où on ne les attendait pas, d’anciens amis, d’anciens amants, tu essaies d’être une personne et on te réduit à ton état de femelle. Mais j’étais assez grande désormais, assez mature, pour m’en remettre et m’en insurger, même si ce genre de remarques jettent du sel sur les anciennes plaies jamais totalement cicatrisées.

Photo by ALEXANDRE DINAUT on Unsplash

L’an dernier j’ai lu Pour Britney, de Louise Chenevière. Cette femme de mon âge y retraçait notre enfance : les chorés de Britney Spears qu’on dansait gamines, ignorantes de leur portée sexuelle, tandis que les adultes, eux, nous regardaient faire avec un amusement teinté, pour certains, d’une patience prédatrice. Le tube de l’école primaire, c’était “Moi Lolita”, d’Alizée. Justin Timberlake avait dévoilé le sein de Janet Jackson sur scène, et tandis qu’on commentait sans fin la scène scandaleuse, c’était elle qui avait vu sa carrière s’achever. De l’adolescence, je me souviens de cette charge mentale immonde que l’on portait, nous, les filles : être sexy mais pas vulgaire ; apprendre dans les magazines féminins à plaire aux garçons, mais ne pas être allumeuse ; maîtriser les règles mais ne jamais en parler aux hommes, qui toléraient tout juste les publicités à fluide bleu, immaculé, sur les serviettes hygiéniques ; ne pas se plaindre des douleurs ; dire merci au Monsieur ; cracher en public sur les chanteuses sexy qu’on trouvait bêtes et aguicheuses, mais les écouter en secret ; apprendre à se maquiller, s’épiler ; suivre les garçons quand on les entendait se moquer d’unetelle qui ne se rasait pas les aisselles ; condamner toute femme célèbre qui n’arbore pas une ligne anorexique, commenter, dire qu’elle se “laisse aller”. Quand j’avais treize ans, la mode vestimentaire était aux baggys trop larges et aux strings ficelle qui dépassent, et il fallait, exercice d’équilibrisme, les porter sans que le pantalon tombe trop, et surtout, surtout, arborer cet accoutrement tout à fait sexuel en feignant la plus grande innocence. Si un garçon jouait à tirer l’élastique de notre soutien-gorge, c’est que nous n’avions pas été prudentes en la laissant dépasser.

Quand Vladimir Nabokov écrit Lolita, il explique noir sur blanc qu’il s’agit de dénoncer la prédation immonde d’Humbert Humbert sur une enfant innocente. Stanley Kubrick l’adapte, faisant de la petite fille un monstre d’érotisme. Gabriel Matzneff, pendant des décennies, a été reçu sur les plateaux télévisés pour ses journaux de prédateur, dans lesquels il vantait la sensualité des nymphettes, sans que presque personne n’ait à en redire. C’était notre époque, c’était mon enfance. On m’a demandé souvent, autrefois, pourquoi ma confiance en moi était en ruines, pourquoi je me haïssais tant. Il n’y a pas besoin de chercher très loin. Avant #MeToo, naître femmes, c’était naître Eve, pécheresses dès la naissances, allumeuses malgré nous, responsables de notre propre perte.

Je suis devenue, je crois, féministe, parce que j’ai fini par identifier la façon dont cette misogynie s’était ancrée dans mon propre système de croyances, ma propre lecture du monde. Je suis devenue féministe parce que je me suis vue devenir ma propre tortionnaire. J’ai honte à me souvenir qu’autrefois, discutant avec mon père, je me lamentais sur le laisser-aller vestimentaire des mères de mes copines ; qu’inquiète qu’il arrive des bricoles à ma petite sœur quand elle-même était ado, je l’incitais à éviter de porter des mini-jupes quand elle sortait.

En lisant Sans alcool, de Claire Touzard, ces réflexions me sont revenues. Il y aurait énormément à dire sur ce journal de sobriété, sur la culture française qui glorifie le bon alcoolisme - celui de l’œnologie -, sur les enjeux sociaux. Aujourd’hui je relève, en particulier, ce qu’elle dit de l’association entre l’addiction et la condition féminine. Sa consommation d’alcool, Claire Touzard l’associe notamment à sa féminité ; à sa révolte contre les discriminations sexistes dont elle a été victime tout en s’en culpabilisant ; à l’ébriété qui donne le sentiment d’avoir du courage, d’être impertinente, une armure illusoire contre les conventions sociales qui demandent aux femmes d’être réservées et sages, et à la plus grande vulnérabilité qu’elle génère en réalité (car être bourrée ne rend pas plus forte, plus puissante ; c’est au contraire, sans qu’on s’en rende compte, baisser les armes face aux prédateurs potentiels). L’auto-destruction, lorsque l’on est sans cesse essentialisée comme femelle sexy malgré soi, a aussi un autre avantage : celui de déprécier la marchandise, pratiquer l’auto-sabotage pour, in fine, éviter de se faire dévorer et recracher sur le trottoir.

Quelles armes avions-nous jadis, quand on nous tenait coupables de notre propre féminité ? L’insurrection verbale, l’engagement nous faisait passer pour folles, hystériques, emmerdeuses. Si l’on se plaignait des harceleurs de rue, on nous reprochait d’être ingrates : après tout, on ne savait pas accepter un compliment et dire merci. S’unir à un homme suffisamment dominant pour qu’il marque son territoire et ainsi nous extraie du marché des femmes nubiles ? Jouer le jeu de la féminité, les jupes, le maquillage, les talons hauts qui brisent le dos, pour revendiquer le statut de putain et jouir de l’emprise que l’on prend en retour sur les hommes ? Sombrer dans l’addiction pour, quelques heures, oublier l’état de vigilance constante, faire taire la haine intérieure, et se croire rebelle tandis que notre compte en banque fuit et ruisselle vers les trafics inhumains des dealers, les multinationales d’alcool ou de tabac, les Don Draper qui nous font croire que, quand on ne croit plus en rien, se détruire par rébellion, c’est cool ?

Voici cependant la nouvelle génération qui arrive. J’ai de l’effroi face à l’emprise du capitalisme associé aux réseaux sociaux qui se referme sur certaines d’entre ses membres : la folie du skincare, de la fast-fashion, tout ce temps saturé par des complexes entretenus afin de générer du profit et un flux commercial permanent au détriment, non seulement de l’écologie, mais aussi de la santé mentale des jeunes gens. Mais il existe aussi ces cohortes de gen Z, dont on parle un petit peu, déconcertés : celleux qui boivent moins, qui fument moins, qu’on accuserait presque de n’être pas bons vivants. Celleux qui décident que le matcha est plus sexy que le Malibu ou la vodka premier prix. Celleux aussi qui ont appris dès l’école le mot “consentement”, dont l’éducation sexuelle n’était pas centrée que sur la reproduction et les organes génitaux masculins, mais aussi sur l’attention et le souci de l’autre, l’apprentissage des limites. Celleux qui se lèvent et se mettent en colère contre les injustices, pour la planète, pour le souci de tous, les malades, les vulnérables… Greta Thunberg, Billie Eilish, Alexandrie Ocasio-Cortez… Et finalement, on aura beau leur reprocher d’être donneurs de leçons, iels ont peut-être trouvé ce qui nous manquait et qui me donne un petit peu confiance en l’avenir : le droit de dire non, l’art de ne pas retourner la colère contre soi-même.

En 1974, le philosophe Thomas Nagel publie un article dans lequel il se demande quel effet cela fait d'être une chauve-souris. Et de conclure, rapidement, que l'on ne peut pas savoir ; parce que l'organisme de la chauve-souris est si radicalement différent du nôtre, avec ses ailes et son sonar, que ses expériences, ses éprouvés, seront trop radicalement différents des nôtres. Quel que soit notre imaginaire, nos tentatives de projection dans la chauve-souris, nous ne pouvons pas savoir, percevoir, nous représenter. La première fois que mon ex m'a parlé de cet article, je n'ai pas particulièrement relevé tant ce constat me semblait banal et inintéressant ; pourtant, cette question, cette pensée a creusé sa place dans ma mémoire, capturé quelques neurones qui en tâche de fond régulièrement se rappellent à moi, dans les conversations, les éprouvés. Ce n'est pas parce que la démonstration semble simple, facile, qu'elle ne déploie pas son potentiel de vertige.

Ce même ex, il y a une dizaine d'années, me disait aussi que selon lui, les femmes ne pourraient jamais accéder à la philosophie pure ; selon lui, nous étions trop préoccupées de nos combats féministes pour obtenir l'égalité - et il insinuait là-dedans une petite obsession hystérique - que nous n'avions pas accès à la pensée pure, ontologique, la pureté de l'essence et de l'existence, au monde des Idées. Nous étions, selon lui, mécaniquement polluées par nos combats, comme il n'y a pas si longtemps et encore aujourd'hui même d'aucuns nous pensent polluées par nos hormones. Ma perplexité face à cette certitude de certains hommes renaît quand je pense aux loges maçonniques et autres groupes de pensée qui, si iels se revendiquent comme lieu de la raison pure, ont institué la non-mixité comme principe fondamental afin d'éviter toute distraction - à préciser, parce que je me suis documentée à ce sujet, qu'il existe des loges mixtes, même si elles ne sont pas majoritaires.

Ce sont mes lectures féministes, d'abord, qui m'ont conduite à m'insurger contre cette idée. A la vingtaine, la lecture d'extraits du Rire de la Méduse, d'Hélène Cixous (publié, tiens, en 1975, soit un an après notre chauve-souris) m'avait fait découvrir la revendication féminine d'inventer une nouvelle langue. A la trentaine, je découvrais Les femmes qui lisent vivent dangereusement, de Laure Adler, qui conte combien l'écriture au féminin est une lutte nécessaire contre l'asphyxie. Le mois dernier, j'ai dévoré Comment torpiller l'écriture des femmes de Joanna Russ, édité cette année par La Découverte, mais datant de 1983. Chacun de ces ouvrages défend cette idée : qu'il existe un langage féminin à inventer, qui raconte l'expérience féminine ; langage féminin qui peine à se faire entendre tant la littérature a longtemps été le territoire des hommes. Un personnage féminin dans une œuvre masculine, racontait Joanna Russ, est souvent une forme recevant la projection des attentes, fantasmes, et limitations, du regard masculin. La vraie voix féminine, elle, serait presque aussi inaudible que les ultra-sons de la chauve-souris.

Le mouvement #MeToo, en particulier dans ce qu'il a révélé de la médecine, a également mis en lumière l'oubli, volontaire ou inconscient, du corps féminin. Les exemples y sont particulièrement nombreux : comment les symptômes de l'infarctus sont méconnus chez les femmes ; comment la pilule contraceptive masculine est peu développée, en raison des effets secondaires hormonaux, que les femmes, pourtant, connaissent et subissent bien souvent ; comment l'endométriose n'est étudiée que depuis une dizaine d'années, alors qu'elle touche une proportion conséquente de femmes, avec des symptômes véritablement handicapants. L'explication de cette absence de recherches médicales chez les femmes se fait simpliste : celles-ci seraient trop soumises aux fluctuations hormonales, qui fausseraient les résultats. Donc on fait des recherches sur les mâles, considérés des facto comme norme, comme si ceux-ci étaient totalement dépourvus de fluctuations hormonales (et pourtant, les conséquences des fluctuations de la testostérone chez les hommes, de la calvitie aux risques d'agressivité, sont connus !).

Donc, forte de ces constats, de mon expérience féminine, je me suis insurgée contre cette idée que les femmes ne pouvaient pas accéder à l'Idée pure. Mon ex était brillant et licencié de philosophie - ce qui n'est pas mon cas - autant dire que le combat fut ardu. Je ne l'ai pas revu depuis des années, et pourtant, ce combat toujours me hante. Je cherche les mots, les explications rationnelles, au-delà de la simple colère, pour enterrer enfin cette douleur que j'ai souvent ressentie à être perçue comme très intelligente, pour une femme. Car, aussi caricatural que cela puisse paraître, ceci m'a été souvent, et implicitement, renvoyé. Je pense au nombre de fois où des hommes sont devenus soupçonneux parce qu'ils me trouvaient belle, et intelligente, comme si ces deux termes s'excluaient, et ils cherchaient la faille - qui souvent, fut de me désigner comme "folle", j'y reviendrai sans doute dans un prochain billet. Je me souviens aussi de ce dossier que nous avons construit en binôme, mon meilleur pote de fac et moi, en licence. Nous n'avions pas eu le temps, dans l'urgence, de relire nos parties respectives. Nous avions tous remarqué, dans la promotion, la différence de traitement que nous recevions, étudiantes et étudiants, de la part de ce professeur d'un autre temps, fleurant bon la naphtaline dans ses costumes élimés, souriant aux hommes, ne regardant pas les femmes dans les yeux. Lors de l'oral de restitution du dossier, il loua la qualité de notre travail pendant quinze bonnes minutes auprès de mon camarade, sourire aux lèvres. Le seul moment où il me regarda, perdant son sourire, fut quand il regretta la quantité de fautes d'orthographe dans l'une des deux parties du dossier. Mon camarade de promo est dysorthographique ; j'ai quant à moi excellé dans les concours d'orthographe. Nous n'avons pas osé signaler la méprise ; après tout, nous avions obtenu la même note.

Récemment, je parlais donc de mon indignation à cette pensée que les femmes ne pouvaient pas accéder à l'Idée pure auprès d'un proche ; je développai cette pensée : que se retrouver en boys-clubs pour parler philosophie, par exemple, c'est amputer la pensée humaine de la moitié de ses capacités. Que l'on n'accède aux Idées que par l'intermédiaire des sensations, progressivement - parce que bébé on commence par apprendre les mots du besoin, de la survie, puis petit à petit on complexifie le langage et l'idée jusqu'à atteindre, pour les Schopenhauer et autres Nietzsche, une représentation de l'abstrait et du concept. Que donc, puisque la sensation, le rapport au corps, qui fonde le langage, est différent selon qu'on naît homme ou femme, croire que la pensée pure peut être atteinte uniquement au masculin est selon moi une grave erreur. Mon proche n'était pas d'accord ; selon lui, l'art de philosopher était justement la capacité à penser hors des affects et des sensations. Par là, certes il trouvait complètement idiote l'idée que les femmes ne pouvaient pas philosopher, mais il ne partageait pas ma théorie selon laquelle la philosophie au masculin était beaucoup moins neutre qu'elle ne le prétendait. Faute de penseurs, de philosophes pour étayer nos argumentaires respectifs, nous avons rompu là. L'idée me démangeait. En creusant un peu, rapidement, afin d'écrire, j'ai retrouvé les outils qui sous-tendaient ma réflexion : que le dualisme esprit / matière n'était pas une vérité absolue mais un courant de pensée hérité de Platon, majoritaire, quoique remis en question par les matérialistes et la phénoménologie - que les philosophes me pardonnent si ici j'effectue des raccourcis. Oui, ma pensée aussi, mon idée de cette amputation n'est pas une vérité, mais une grille de lecture. Ce qui n'empêche pas que l'autre point de vue, le dualiste, l'est également. En somme, selon moi, une philosophie qui ne raisonne qu'au masculin est forcément lacunaire, comme l'est également, si l'on parle d'Idées éternelles et qui transcendent l'expérience sensuelle, une philosophie qui exclut l'expérience ineffable des chauve-souris.

A mesure que j'écris ce billet surgit un reproche qui m'est fait souvent : j'utiliserais trop de mots compliqués, au risque d'être incomprise, et pédante. "dualiste", "ineffable", "lacunaire", "ontologie", je perçois, en écrivant, les graviers qui se glisseront dans la chaussure de mes lecteurs potentiels. Je deviens chauve-souris. Pire encore : je le fais consciemment. Il y a deux jours, j'ai eu la confirmation scientifique que j'étais autiste. C'est brutal, à dire comme cela, j'ai cherché la formulation la plus élégante, je renonce, appelons un chat un chat, une chauve-souris une chauve-souris. L'un de mes symptômes est celui-ci : la difficulté de la communication avec autrui, et notamment, l'alternance entre mes temps de mutisme et mes logorrhées techniciennes. Je n'ai jamais fait cela dans le but d'écraser autrui par ma science, mais par souci d'exactitude, de précision, justement parce que sans précision, moi, je ne comprends pas bien et je suis perdue. Tout mon travail pour rendre le monde intelligible, par des lectures et le déploiement du vocabulaire, m'a rendue, précisément, inintelligible. A l'université, ce souci de précision m'a servi à atteindre l'excellence ; dans le monde commun, c'est plutôt un handicap. Je pense trop, il paraît. Ce name-dropping du début aussi, citer Cixous, Adler et Russ, est à double-tranchant : j'essaie de citer avec précision pour rendre à César ce qui appartient à César, mais cela peut être oppressant pour celui qui m'écoute. Pour autant, alors que, la semaine dernière, j'étais particulièrement déprimée, chez mon psy, par l'attente du résultat de mon diagnostic, celui-ci m'a lancée sur mes lectures féministes. Ce name-dropping, je l'ai fait avec lui, nous débattions, échangeant des références. Quand j'ai remarqué qu'on s'était décollés de mes affects personnels pour nous engouffrer dans la théorie, il m'a expliqué qu'il avait tenu cette discussion à dessein, pour m'apaiser de la crise de sens qui me traversait, et me rendre le sourire. Cela avait fonctionné.

Je suis une chauve-souris au carré. Je suis une femme, et neuro-atypique. Par deux aspects essentiels de ma façon d'être au monde, d'exister, de percevoir, je suis en décalage de la norme. Ainsi, mon langage, mes perceptions, diffèrent fondamentalement du discours normé habituel. Le langage, justement, cette langue commune, devait nous permettre, je le croyais, de nous comprendre. Si la chauve-souris pouvait parler, peut-être pourrions-nous avec elle entrer en empathie, et vivre ses expériences. Aujourd'hui, j'en doute sérieusement. Nous croyons parler la même langue, et pourtant nos représentations diffèrent. Ce que toi et moi appelons bleu tous les deux, peut-être que je le vois rose et toi jaune, et nous n'avons aucun moyen de le savoir. Faut-il alors se désespérer de cette incertitude du langage, de l'incompréhension incompressible ? L'Ancien Testament dit que oui, je crois : l'apparition des langues différentes sur le chantier de la tour de Babel est une malédiction lancée contre l'hybris des hommes.

Mais peut-être aussi que l'on pourrait aimer nos langages différents, par la complexité qu'ils apportent. Cesser de chercher à tout prix la Vérité, qui certes a du sens dans l'énoncé factuel de faits scientifiques, d'évènements, mais dont la quête, également, nous retranche de l'altérité. Nous qui aujourd'hui parlons de l'ère de la post-vérité, des fake news, de la transformation de la pensée, nous heurtons, je crois, aux conséquences de notre paresse intellectuelle et de notre idéologie scientiste : à trop vouloir appliquer un discours unique sur toute chose, nous avons désappris à confronter les récits. Nous les lisons dans une binarité dangereuse, entre la vérité et le mensonge, et je ne dis pas que cela n'existe pas, évidemment, mais que l'apprentissage de l'altérité, des discours alternatifs, aurait dû nous armer contre le rapt du discours politique mensonger tel qu'utilisé par Trump et consorts. On a mis en garde contre la polarisation des discours déployée par les réseaux sociaux, aujourd'hui l'extrême droite s'empare de ce concept de polarisation pour dénoncer tout discours qui ne serait pas aussi virulent que le sien en criant à l'aveuglement pathologique. Or, peut-être que le vice, ce n'est pas de choisir le mauvais discours, la mauvaise croyance, mais plutôt d'oublier qu'il existe des discours alternatifs, et que la recherche d'une seule Vérité, le discrédit de toute pensée Autre, ne doit pas recouvrir tous les domaines de la connaissance.

On ne peut pas imaginer ce que c'est d'être une chauve-souris. Je peux essayer, avec la langue que j'ai en partage avec toi, de t'expliquer ce que c'est que d'être une femme, d'être autiste. Nous nous heurterons cependant à un mur de glace : tu pourras intellectuellement comprendre que je ressens différemment, mais pas éprouver ce que je ressens - et ceci est démultiplié car je ne suis qu'une femme autiste singulière, dont les affects et éprouvés diffèrent radicalement d'une autre femme autiste. Ce qui me questionne, m'envahit, parce que ma vie entière tourne autour de la littérature et de l'écriture, c'est cette capacité que nous devons avoir, l'un et l'autre, toi et moi, à entendre plusieurs discours sans chercher à trancher lequel est vrai et lequel est biaisé, erroné, subjectif. Nous sommes tous subjectifs dans nos affects, l'objectivité n'est que le faisceau d'éprouvés similaires des individus qui constituent la norme et, je l'ai montré, le féminisme prouve que la norme peut être arbitraire - puisque l'histoire a érigé le masculin en neutre au détriment de 50% de la population, une minorité sacrément nombreuse. Cependant, parce que, deux fois minorité, j'ai été abreuvée au discours de la norme, discours du masculin, discours des neurotypiques, j'ai pris conscience de la multiplicité de nos subjectivités, dans un souci de communiquer et de réduire le mur de glace. Je suis une chauve-souris qui essaie de parler la langue des humains. A défaut de parvenir aux bavardages de la voix et du sonar, il me semble qu'on aurait tous à gagner à écouter les ultra-sons autant que les vocalises.

Les millenials vont mal, ça n'a rien d'une surprise. Ils en parlent, les JT, qui évoquent la baisse de natalité dans ma génération, ces trentenaires qui ne font plus assez de gosses et qui refusent de travailler, accusation d'égoïsme et de flemme sur le bout des lèvres. Les millenials vont mal, et mes bandes de copains en colère, ceux qui regardent les actus et ragent et ceux qui ferment tous les canaux. Certains d'entre nous battaient le pavé de la réforme des retraites, certains documentent sur leurs réseaux sociaux les atrocités de la guerre, ceux qui voulaient des enfants y réfléchissent à deux fois, trois fois, avant d'arrêter la pilule, et même quand on éteint la télévision et les médias on ne peut pas ignorer : si le ciel est si trouble c'est à cause des incendies au Canada ; si la rue est si bruyante c'est parce qu'en bas on manifeste contre les bombardements de Gaza ; et l'on explique à nos parents que l'on ne peut pas s'acheter un appartement à 25 ans comme eux l'avaient fait. Si je me cache les yeux, si je bouche mes oreilles, si j'obstrue ma bouche, comme les trois petits singes, j'entends tout de même le fracas du monde. Rien, rien. Même si l'on essaie en secret de ralentir notre absorption de la violence omniprésente et revenir aux choses simples, on se fait engueuler tout le temps, c'est qu'on ne soutient pas assez la courbe de la croissance, consommer, procréer, se tuer à la tâche. Un copain m'a dit l'autre jour qu'il pensait qu'on était "une génération de délire et de chute psychologique sans précédent". On a vu l'alchimie de l'or devenu boue : les promesses du modem dans chaque domicile, le miracle du smartphone, les jouets des Happy Meal en plastique multicolore quand on ne se doutait pas de la pollution générée, mais aussi le vote utile, les attentats qui ont ramené les commandos super-armés dans les rues, et maintenant le monde qui brûle de notre naïveté à avoir cru que la paix et la prospérité seraient éternelles. On y croyait mais on était gamins. Maintenant au moment de faire des gosses ou de participer à la marche du monde à l'image de nos parents, on dit non. Dans la bouche de certains de nos aînés c'est presque comme si on leur crachait au visage. Mais quand ils nous concevaient l'URSS disparaissait pour les promesses d'une mondialisation heureuse. Nos parents croyaient au progrès. L'air, je crois, n'avait pas cette épaisseur d'hydrocarbures, de particules fines, et d'éclats coupants de fer.

Nous ne sommes pas les seuls, au demeurant, à porter cette tristesse. @Bad_Educatian souvent évoque, dans nos discussions, son sentiment d'appartenir aussi à une génération triste, les X, juste avant. La menace du VIH à l'âge des boîtes de nuit et des bars ; les enfants qui naissent pendant que les tours s'effondrent ; l'impuissance de voir ce monde devenir dégueulasse, en ayant le sentiment de ne pouvoir rien y changer. L'autre jour, dans La Grande Librairie, Chloé Delaume évoquait cependant leur victoire pour un monde un tout petit peu plus juste : #MeToo. La transformation des normes non-dites et enfermantes sur le corps des femmes, des enfants. Plusieurs fois, quand je discutais avec quelque personne de cette génération, on me répondait : "si j'avais su que c'était possible, je n'aurais peut-être pas fait d'enfant", par exemple.

J'ai fait mes études avant #MeToo. J'ai construit ma culture littéraire sur les manuels de l'époque, ma bibliothèque de classiques est remplie de noms d'auteurs hommes. Il y a une dizaine d'années, une pétition pour inscrire plus de femmes au programme du bac de français m'a fait prendre conscience de cette absence de mixité. Au dîners de famille, aussi, je réalisais combien je pouvais facilement évoquer Dostoïevski, Hugo, Baudelaire, mais que je n'avais aucune culture de la littérature contemporaine. Ce qui est arrivé ensuite s'est produit sans que j'en aie pleinement conscience : mes lectures sont progressivement devenues féminines. Ce n'était pas une action de militantisme délibérée : j'ai découvert des romancières, comme Sarah Chiche, Lola Lafon, Emma Becker, Wendy Delorme, Chloé Delaume, Becky Chambers, Annie Ernaux, Svetlana Alexievitch, dont je me suis mise à lire compulsivement toute la bibliographie parce que leurs voix me parlaient. C'est pourtant simple : je suis une femme adulte, et en tant que telle je me suis identifiée à leurs personnages. Elles posaient des mots, des phrases, sur mes éprouvés. Tout d'un coup, certaines expériences de l'humanité que je n'avais lues que par un prisme masculin se sont complexifiées de nuance : Sarah Chiche nuance l'adultère que je ne connaissais que par Carmen et Madame Bovary ; Emma Becker et Wendy Delorme écrivent l'érotisme d'un autre regard que celui de Sade ; Becky Chambers raconte des soap-opéra qui concurrencent Star Wars ; et Svetlana Alexievitch nomme l'un de ses récits : La Guerre n'a pas un visage de femme.

Je vais énoncer un poncif éculé, et qui pourtant semble toujours opérant : les petits garçons jouent à la guerre, les petites filles à la poupée. Les petites filles soignent, et les petits garçons tuent. Ce n'est pas programmé dans nos gênes, on a juste été éduqués ainsi. Heureusement ceci change, mais nos décisionnaires politiques sont encore des hommes éduqués à l'ancienne, et ça s'envoie des obus et des drones dans la gueule, ça construit des fusées phalliques, ça rêve de courbes économiques turgescentes. Pendant ce temps-là, dans les derniers bouquins que j'ai lus cette années, j'ai trouvé une femme qui seule survivait dans une ferme en construisant un abri pour sa vache (Le Mur invisible, Marlen Haushofer), une qui partait en road-trip dans la montagne avec le cadavre de son amant mort accidentellement dans le coffre de sa voiture (Reste, Adeline Dieudonné), une qui cherchait l'inspiration dans les pierres d'un village de montagne et retrouvait l'histoire de deux amoureuses du siècle dernier (Le Chant de la rivière, Wendy Delorme). Dans ces trois romans, la narratrice s'enfonce dans la nature, dans une retraite qui rappellerait presque un Thoreau ou un Conrad. Je ne vous parle pas de la nature fantasmée du féminin sacré, opération marketing brillante qui entérine le sexisme en assignant les femmes à de vagues prêtresses de la lune et sorcières autodidactes sexy et inoffensives dans un paysage domestiqué. Je vous parle d'une nature sauvage, inhospitalière, indomptée, dans laquelle la narratrice se casse les ongles, se fait mordre par les vipères, se perd. Pour survivre, la narratrice doit apprendre à s'oublier, à regarder, à écouter.

Et n'est-ce pas cela qui manque, actuellement, dans le fracas du monde qui nous déglingue, millenials, gen X, et tous les autres ? Un monde fait de peurs et de repli sur soi, où l'on est si jaloux de ses propres intérêts que l'on survit en agressant, on se regarde le nombril au lieu de regarder l'Autre, on hait au lieu d'aimer ?

Mes copains millenials sont tristes, ça n'a rien de nouveau, ni rien de surprenant, mais parfois, pour se consoler, on imagine des maisons en forêts, des fermes où l'on élèverait des cailles, des poules et des lapins, des familles qui ne sont pas nucléaires mais recomposées parce que l'Amour et le soin n'ont pas besoin d'une reconnaissance du sang identique pour se déployer. Et c'est peut-être très cliché, mais cet espoir et cette joie du vivant, je les retrouve surtout chez les autrices femmes, non pour une quelconque absurdité essentialisante qui dirait que l'instinct maternel est inné et programmé génétiquement par notre utérus, mais parce qu'en effet, on a été éduquées depuis la petite enfance à prendre soin. Peut-être que ces réflexions sont ineptes et que je joue à la bergère comme Marie-Antoinette au Hameau de la reine ; mais peut-être aussi que c'est bien qu'on commence à entendre ces femmes, parce qu'après tout, si au lieu de chercher à domestiquer, on commençait juste à écouter, l'avenir pourrait n'être pas si dégueulasse que ça.

"Il faut cultiver son jardin", concluait Voltaire à la fin de Candide. Et si, en oubliant l'enclos de la propriété privée, on cultivait plutôt les forêts, les montagnes, les amis, la curiosité ?

L'autre soir, j'expliquais à une amie le défi qui m'a été lancé d'écrire, un récit pulp et gore, cathartique et libérateur. A propos des autres textes de cet exercice de style collectif, elle questionna : "Ce doit être bourré de féminicides". J'ai souri, je ne maîtrise pas encore bien le corpus, j'ai répondu que raison de plus, qu'on pouvait aussi renverser les tropes, écrire, à la manière d'une Chloé Delaume dans Phallers - récit jubilatoire d'une bande de X-men féminines qui se découvrent, après le trauma d'une agression sexuelle, le pouvoir de faire exploser les teubs par la pensée.

Cependant j'ai une réserve, une petite démangeaison, à l'idée de me lancer dans ce défi. J'ai beau construire avec joie, dans le secret de mes brouillons mentaux, un récit outrancier qui correspondrait aux contraintes et me rendrait le plaisir infini des rédactions de collège, une voix sévère sans cesse me met en garde contre la gratuité de la violence et le refus de la vengeance. Cette voix tyrannique, cette voix du contrôle et du doute, dans ma tête, est tressée d'injonctions contradictoires, paroles entendues depuis l'enfance, dogmes intégrés dont il faut parfois pouvoir se déprendre : "La colère ne sied pas aux jolies femmes" / "Ta violence intérieure effraie et se retournera contre toi" / "Les féministes veulent castrer les hommes" / "L'égalité, ce n'est pas inverser la violence".

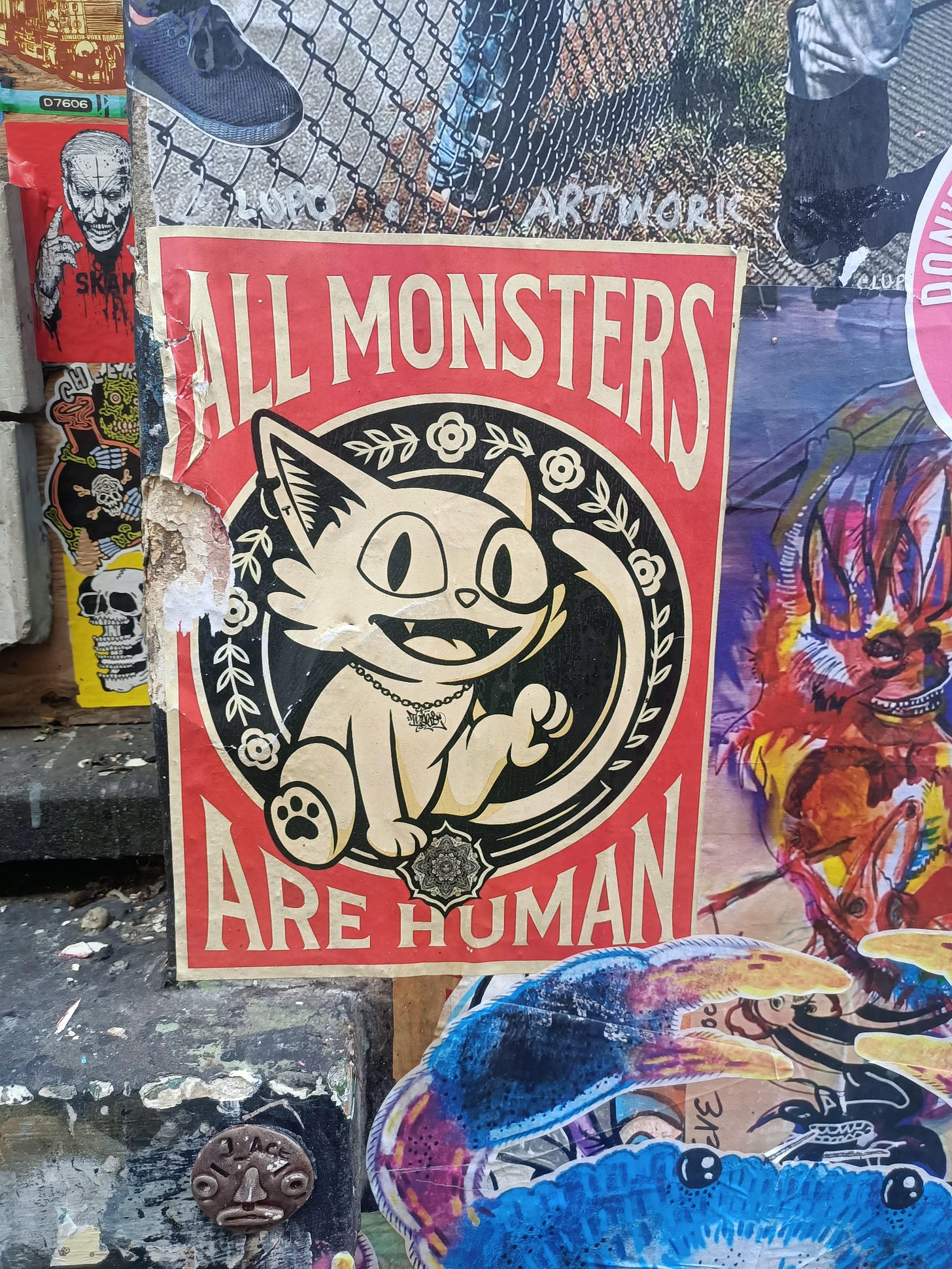

Si, depuis #MeToo, l'on dit que la parole sur les violences sexuelles se libère, raconter la violence au féminin n'est toujours pas un exercice facile. Quand le récit est celui d'une expérience réelle, et vécue, l'on se heurte, toujours, à effracter le confident : raconter le trauma, la scène horrifique telle qu'elle a vraiment eu lieu, dont les images hantent les recoins de notre mémoire sans qu'on ait eu le choix de les refuser, c'est soudainement exposer l'autre. Iel pleure, iel trouve le récit offert insupportable. On devient soudain le bourreau de la sensibilité de l'autre. Quand le récit est inventé, cathartique, création pure, l'on risque de se faire traiter de furie, d'hystérique, se voir reprocher de rétablir le désordre que l'on voulait dénoncer. On fait peur, on devient monstre à son tour.

Pourtant, ni la littérature ni le cinéma n'ont été avares en scènes de cruauté, de violences sexuelles, d'assassinats que l'on qualifia longtemps de "crimes passionnels". La "culture du viol" dans la pop-culture a été allègrement commentée, analysée, dénoncée - je renvoie lea lecteurice intrigué à cette belle vidéo de présentation de l'essai Désirer la violence, de Chloé Thibaud. Personnellement, je repense à cet ancien ami d'âge mur, cultivé et a priori humaniste, qui me déclara récemment, après avoir vu l'opéra Carmen, qu'il y voyait une ode à la liberté de l'amour, éclipsant totalement le féminicide final, et cette évidence : liberté amoureuse, pour les hommes peut-être ; Carmen, elle, n'y survit pas. Le même ami, quelques semaines plus tard, s'envola en invectives contre telle militante féministe qu'il accusa de vouloir "castrer les hommes". Je répondis en paraphrasant la chanson de GiedRé : "mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces couilles ?".

Ainsi, femme voulant écrire de la littérature cathartique, nourrie autant de ces récits fondateurs qui, à la lumière de notre regard moderne, décrivent viols et féminicides OKLM comme on enfile des perles, mais ayant aussi longuement lu, creusé, exploré la théorie sur les violences de genre, je me retrouve, au moment d'écrire, aux prises avec ma culpabilité, doutant de ma propre violence intérieure, de ma légitimité en tant que femme à sublimer en délire carnavalesque ma propre colère.

@Bad_Educatian, dans son dernier billet sur son rapport à la violence, énonce bien les questions qui nous hantent : si j'abhorre la violence réelle, si j'aspire à un monde sans guerre, sans horreurs, sans rejet de l'altérité - vœu pieux bien entendu, mais il faut toujours y croire - que faire de mon propre imaginaire qui s'amuse d'un film d'horreur, qui s'expose à des JDR inventant des scènes limites ? Suis-je hypocrite, moi qui défends une position pacifiste, féministe, anti-raciste, moi qui rêve de rondes de l'amitié tout autour de la Terre, si je lis aussi Sade avec curiosité ?

Cet écartèlement moral n'a rien de singulier, de personnel. Il naît, je crois, de l'hypocrisie de notre monde post-#MeToo, polarisé entre la dénonciation, parfois tyrannique, de toute violence autrefois vue comme normale, et aujourd'hui comme monstrueuse, d'une part ; de l'autre, un backlash mal dégrossi, retour réactionnaire aux bonnes valeurs rassurantes d'antan, qui fait fleurir autour de nous les incels, les mascus, les tradwives, et la Dark Romance, comme autant de Harlequins hyper trashs qui mettent en scène sans les questionner des scènes de domination et de viols hardcore pour un public féminin biberonné à la culture du viol, ayant appris à, comme le dit si bien le titre de cet essai, "désirer la violence". En tant que femme, l'écartèlement me semble encore plus épouvantable : j'ai peur, à chaque fois que je considère mon rapport à la violence fictive, cathartique, jouée et bien annoncée comme telle, de devenir traître à mon genre et à mes valeurs.

Pour résoudre mon conflit intérieur, je pourrais, ainsi, suivre l'exemple de Chloé Delaume, imaginer un récit gore qui inverse la dialectique : à mon tour, dans le jeu d'une fiction inoffensive, venger les femmes, massacrer des bonhommes, juste pour dire "il y en a assez, à notre tour maintenant". Cela n'éviterait pas que je me reproche, ensuite, de ne pas être assez noble, magnanime : ayant vécu l'oppression sexiste, la retourner serait la prolonger. Je devrais, me dit la petite voix dans ma tête, au contraire imaginer une sortie du conflit. Mais ce faisant, je me priverais de mon humanité donc de ma propre imperfection, et du récit cathartique qui m'amuserait et me libèrerait, je devrais prendre en charge un rôle de porte-drapeau féministe, une posture politique.

Imaginons un instant ce qu'a dû éprouver Pauline Réage, l'autrice d'Histoire d'O., quand elle est sortie de l'anonymat. Se succèdent pour elle les étapes suivantes : écrire, par défi lancé par Paulhan, un petit récit bien trash, pour lui montrer amoureusement que les femmes aussi sont capables d'écrire du porno ; rire sous cape des spéculations des journalistes littéraires, quand son récit est publié, et qu'elle les entend tous dire que l'auteur est forcément un homme ; finalement, être dévoilée, et tout d'un coup, être conviée de toutes les tribunes, de tous les discours politiques, pour défendre sa posture de femme-pornographe, répondre à ceux qui lui demandent si la femme est, ainsi que le disait la Bible, corruptrice et perverse, si elle est l'exception qui confirme la règle, si... Elle devait être fatiguée parfois, Pauline Réage, de ce qu'à partir d'un petit jeu érotico-littéraire entre amants, elle soit propulsée d'un coup sous les projecteurs à devoir sans arrêt justifier son existence d'autrice, et parler au nom des femmes.

Et moi, soixante-dix ans (!) après la publication d'Histoire d'O., je me triture les neurones au lieu de relever le défi, me demandant qui je trahis si je me lance dans mon petit défi littéraire, que faire de la violence, si elle sera mal comprise, si je suis trop coincée, si le procureur est juste dans ma tête ou s'il risque de ressurgir parmi mes lecteurs, si mon récit gore doit être féministe ou si je dois m'en foutre un petit peu et m'éclater comme un homme qui écrirait du gore. Après tout, j'écris de la fiction, je ne suis pas violente en vrai, et c'est peut-être ça, le début de l'égalité : avoir le droit de m'amuser de l'écriture sans m'écarteler d'autant d'insolubles questions.

"Il y a des moments où je pense avec plaisir au temps où il n'existera plus rien à quoi je puisse m'attacher.

J'en ai assez de savoir d'avance que tout me sera enlevé. Mais ce temps n'arrivera pas, car aussi longtemps qu'il y aura dans la forêt un seul être à aimer, je l'aimerai et si un jour il n'y en a plus, alors je cesserai de vivre. Si tous les hommes m'avaient ressemblé, il n'y aurait jamais eu de mur et le vieil homme ne serait pas couché près de la fontaine, métamorphosé en pierre. Mais je comprends pourquoi ce sont les autres qui ont toujours eu le dessus. Aimer et prendre soin d'un être est une tâche très pénible et beaucoup plus difficile que tuer ou détruire. Elever un enfant représente vingt ans de travail, le tuer ne prend que dix secondes. Même le taureau a mis un an pour devenir grand et fort et quelques coups de hache ont suffi à l'anéantir. Je pense à tout ce temps pendant lequel Bella l'a porté patiemment dans son ventre et l'a nourri ; je pense aux heures difficiles de sa naissance et aux longs mois qu'il a fallu pour que le petit veau se transforme en un puissant taureau. Le soleil a dû briller pour faire pousser l'herbe dont il avait besoin, l'eau a dû jaillir et tomber du ciel pour l'abreuver. Il a fallu l'étriller et le brosser, enlever le fumier pour que sa litière soit sèche. Et tout cela a eu lieu en vain. Je ne peux m'empêcher d'y voir un désordre horrible et excessif. L'homme qui l'a abattu était certainement fou, mais sa folie même l'a trahi. Le désir secret de tuer devait déjà sommeiller en lui auparavant. Je pourrais aller jusqu'à en avoir pitié puisque telle était sa nature. Pourtant j'essaierai toujours de l'éliminer, parce qu'il m'est impossible de supporter qu'un être ainsi constitué puisse continuer à tuer et détruire. Je ne pense pas qu'il en reste un autre de son espèce dans la forêt, mais je suis devenue aussi méfiante que ma chatte. Mon fusil chargé est toujours suspendu au mur et je ne fais pas un pas dehors sans mon couteau de chasse aiguisé. J'ai beaucoup réfléchi à toutes ces choses et je suis même parvenue à comprendre les meurtriers. La haine qu'ils ressentent envers tout ce qui peut engendrer une vie nouvelle doit être terrible. Je le comprends mais je dois me défendre contre eux, moi personnellement. Il n'y a plus personne qui puisse me protéger ou travailler à ma place et me permettre ainsi de me livrer à mes spéculations sans être dérangée."

Marlen Haushofer, Le Mur Invisible (1968), traduit de l'allemand par Liselotte Bodo et Jacqueline Chambon, Actes Sud, "Babel", pp. 187-189

Nous nous étions retrouvées un 8 mars. Elle était arrivée ce samedi de soleil, avec son sac à dos de randonnée, au cœur du béton de ma ville - ville qui avait été la sienne aussi - et on s'était promis un café avant son train. On avait bien songé au départ à défiler ensemble, mais son sac lourd et mon vague à l'âme, les contraintes ferroviaires, on a choisi de s'attabler en terrasse d'une librairie-café féministe qu'elle ne connaissait pas encore. Il y avait des morceaux de vie à rattraper, avec la tendresse et l'écoute qu'offrent les amitiés les plus profondes, celles qui ne s'offusquent plus du silence et du temps. Nous avions habité ensemble autrefois, à plusieurs reprises : j'étais effarée qu'elle accepte, et souhaite, ma compagnie chaotique, puisqu'elle était revenue. Nous ne nous ressemblons pas, et pourtant nous sommes devenues des sœurs choisies. Moi qui ai tendance au repli dans le silence, et qui suis très mauvaise pour entretenir des conversations à distance, je voulais lui rappeler combien elle comptait pour moi, une amitié sans rivalité, tranquille comme le Rhône. Je lui ai offert ce bouquin de Tal Madesta, Désirer à tout prix, pour ce formidable chapitre affirmant l'amitié comme aussi importante que les relations romantiques - ce chapitre me renvoyait à chaque ligne à elle. En échange, elle m'a offert Le Mur Invisible. Elle m'a dit : "c'est un roman, pas un essai, mais tu verras, c'est aussi un livre féministe, à sa façon." Je suis en train de le terminer, ce n'est plus qu'une affaire, non de jours, mais d'heures. Avant, je lisais la saga de space-opera des Voyageurs, de Becky Chambers. Ce matin, en cherchant la page Wikipédia de l'autrice, j'ai découvert qu'elle aussi était qualifiée d'écrivain féministe (je n'aime pas écrire écrivaine, parce que le mot contient l'adjectif vaine. C'est comme si la féminisation réactivait le vieux sème réactionnaire de la vanité appliqué aux femmes. Je préfère autrice, même si mon téléphone a tendance à le transformer aussitôt en un pays d'Europe centrale, ou en un drôle d'oiseau à long cou et à la réputation agressive).

Le Mur Invisible, publié en 1968 dans sa version originale, relate l'expérience d'une femme confrontée à l'absurde : partie en vacances au fond d'une vallée de campagne, dans un petit refuge, elle se retrouve, du jour au lendemain, seule prisonnière d'un mur invisible, qui l'enferme alors dans la solitude des alpages et de la forêt. Il lui faut alors apprendre à survivre, semer des champs, accueillir les bêtes sauvages piégées dans la même cage bucolique qu'elle, couper le bois, traire la vache, renoncer à tout ce que la vie moderne et urbaine lui avait apporté, sans l'aide d'aucun autre être humain.

La saga des Voyageurs, dont le premier tome est publié en 2014, raconte quant à elle les aventures spatiales d'intels, des espèces aliens dotées d'intelligence (parmi lesquels des humains, mais pas seulement), dans leur quotidien de space-opera : des manœuvres quotidiennes d'un vaisseau perceur de trous de ver dans le tome 1, au traitement digne des défunts dans un système clos basé sur le recyclage dans le tome 3, sans oublier la construction d'une amitié entre une clone et une IA dans le tome 2, ces romans, certes indépendants, mais tous interconnectés, s'attachent à décrire le soin, l'écoute, la compréhension inter-espèces, inter-individus. La métaphore est manifeste : les soucis de communication entre Aéluons et paires Sianates, leurs questionnements métaphysiques, leur rapport au divin, au sens de l'existence, à la fragilité de la vie, n'ont d'extraterrestre que le nom. C'est l'amour de l'altérité, au sens le plus humain du terme, que raconte Becky Chambers.

Pour autant, la dernière est classée dans les romans de science fiction, quand Marlen Haushofer se trouve rangée dans les romans étrangers. L'une comme l'autre racontent la survie, l'écologie, le respect du vivant, au travers d'intrigues romanesques que l'on pourrait qualifier de délirantes, oniriques, bien loin de nos préoccupations contingentes de lecteurs occidentaux de 2025. Quand elle m'a offert Le Mur Invisible, mon amie C. m'a dit "c'est aussi un livre féministe, à sa façon". J'ajouterais : "c'est aussi un livre de science-fiction, à sa façon".

Pourtant grande lectrice, avide de culture et réfractaire à aucun genre, j'ai mis une trentaine d'années à lire des autrices femmes, et plus encore à lire de la science-fiction. Les premières, car tout au long de mon parcours scolaire et universitaire, les bibliographies étaient hantées par les hommes ; la seconde, parce que je voyais la science-fiction comme un genre qui engendrait quelques bijoux de réflexion parmi un océan de divertissements passables, vaguement rigolos, mais trop souvent gangrenés par les guerres, les armes, trop souvent aseptisés aussi : où sont les parfums, les odeurs, les textures, dans les vaisseaux lisses et blancs pilotés par des voix robotiques ? Où sont les étreintes, la tendresse, au milieu de ce magma de violence d'une survie pensée comme une lutte de la chaîne alimentaire ? Tels étaient mes préjugés, construits par une culture élitiste des grands auteurs - non que je crache sur eux, puisque je lis encore avec plaisir un Balzac ou un Dostoïevski et y trouve une profondeur remarquable - consignant la science-fiction parmi les rayonnages de para-littérature, et déplorant que les femmes avaient une vie trop difficile, trop hantée par les devoirs de mère-épouse-ménagère, pour trouver leur chambre à soi et remplir ma bibliothèque. Ce n'est qu'en renonçant à lire par carrière, en recommençant à lire par plaisir, que je me rendis compte de mon erreur.

Cependant, maintenant que Becky Chambers m'a réconciliée avec le space-opera et que les autrices peuplent les rayonnages de ma mémoire, je ne peux que repérer une constante : il semble que ce soit surtout les femmes, comme le remarquait la narratrice du Mur Invisible dans l'extrait que j'ai cité au début de ce texte, qui se préoccupent de préserver le vivant. Le Mur Invisible pourrait être qualifié de roman post-apocalyptique : son héroïne y apprend la survie. Mais à l'inverse des innombrables séries, films, jeux-vidéos post-apo qui inondent nos écrans depuis une vingtaine d'années, cette survie n'est pas fondée sur la violence, mais le soin. Certes, la lente émergence de pousses de patates est moins spectaculaire que le démembrage au katana d'une horde de zombies. Moins cinématographique ? Je ne sais pas. On regarde bien des time-lapses d'éclosions de champignons sur nos réseaux sociaux. En tout cas, c'est sûr, un roman post-apo entier qui se préoccupe plus de l'ensemencement selon les saisons que de la nature martiale et guerrière de ce mur invisible - qui, pour la narratrice, ne peut être que la dernière invention macabre de pays en guerre (roman, je le rappelle, écrit en pleine guerre froide) - ce n'est pas banal.

La vogue du post-apo n'est pas tellement surprenante. Nous voici plongés dans des angoisses millénaristes, avec les résurgences de discours extrêmement violents de part et d'autres du globe, le retour de la guerre en Europe, les massacres religieux, additionnés à l'évidence du réchauffement climatique et à la compréhension que la façon dont nous vivions jusqu'il y a peu, dans une consommation délirante, nous mène droit à notre perte. Je suis de la génération qui se faisait une fête des jouets en plastique Made In China collectionnés boulimiquement dans les Happy Meal, et qui aujourd'hui renonce à faire des enfants par crainte de l'avenir qu'elle leur laissera. L'idée que nous verrons de nos yeux l'effondrement du monde est devenue une pensée quotidienne. Le post-apo est moins un fantasme qu'une projection. En attendant le déluge, nous essayons de le prévoir.

Or voilà que ces prévisions n'envisagent la survie que sous le prisme de la violence. Les néo-communautés humaines de Last of Us ou The Walking Dead se bâtissent en commandos guerriers menacés par la tyrannie ou le cannibalisme. Quand on s'imagine surpris dans une invasion zombie, demain, on calcule très vite à combien de kilomètres on se trouve d'une armurerie à dévaliser ; on se demande moins, en revanche, si l'on a quelque notion du calendrier des semences.

Ainsi : je fais l'hypothèse que si l'on aime, dans le genre du post-apo, l'idée de refaire table rase d'un monde devenu asphyxiant et toxique, l'on ne parvient à imaginer le suivant que selon les mêmes termes de la prédation et de la destruction.

Que vient faire le féminisme là-dedans ? Il y a un débat que je ne saurais mener sur les qualités de soin et de préservation plus manifestes chez les femmes. Est-ce biologique, est-ce culturel, est-ce une réalité ou une idée reçue, je n'en ai aucune idée et aucune prétention à trancher à ce sujet. Mais de fait, Becky Chambers comme Marlen Haushofer sont des écrivains femmes, qui proposent des personnages féminins, qui prennent soin d'autrui - notons que Becky Chambers invente aussi des personnages masculins qui font de même. Elles proposent un avenir après l'apocalypse qui ne raconte pas la violence, mais la tendresse. De l'apocalypse, je n'ai connu que les confinements du Covid, et certains épisodes de désespoir : dans les deux cas, notre survie psychique a tenu aux plantes qu'on a fait pousser sur nos balcons, derrière nos fenêtres, et aux animaux qu'on a observés repeupler les villes désertes. Ce qui me permet de ne pas sombrer totalement dans le désespoir quand je contemple notre monde, c'est la perspective d'un café avec mon amie C., sans rivalité ni rancœur, l'émergence de minuscules pousses de piment dans mon potager de balcon improvisé, l'existence des baisers sur le front qu'on ne représente dans pratiquement aucun film de science-fiction.

Comme l'écrivait ici Bad_Educatian plus tôt, il ne faut pas oublier la tendresse. On ne peut pas, je crois, imaginer le futur sans tendresse, sans amour de l'altérité et du vivant. Les littératures de l'imaginaire peuvent nous aider à le faire, et ce n'est pas le travail de quelques autrices féministes. Il s'agira de les défendre, au-delà des étiquettes de genre. Notre survie, au sens le plus strict et pragmatique du terme, en dépend.