littérature

Le jour est levé il fait beau le printemps s’annonce. Silence de dimanche matin : inventaire des bruits blancs - box internet, frigo, chaudière. Il y a le chat qui regarde par la fenêtre. Les livres s’ils bruissaient ça ferait un brouhaha : il y en a partout, cauchemar de déménagements. Maintenant le bruit blanc du clavier aussi. Des pépiements d’oiseaux étouffés par le double-vitrage.

Le texte qui s’écrit c’est toujours des morceaux de phrases qui tournaient depuis des jours et qui soudain s’entrelacent. “J’ai un faible pour les femmes de caractère” disait-il à mon attention, et aussi Lévinas qui travaille sur la peau comme organe du contact. Ma peau c’est le texte. Il - un autre - dit que mon talent d’écriture c’est de raconter les émotions, les sentiments, comme personne. J’en sais foutre rien. Peut-être que les livres c’est ma peau finalement. Je suis en papier.

Ou bien une androïde. Vieux modèle, obsolète. Un sacré disque dur mais une mémoire vive claquée au sol. Donc je lag. Je pense à l’androïde de 2046 qui répond en retard ; son amoureux lui demande de partir avec lui, mais le temps qu’elle réponde oui, il s’est découragé. Je pense à l’androïde de Westworld qui essaie d’échapper de sa boucle et se demande quelle est sa liberté. Je pense aux Cylons qui ignorent qu’ils sont des Cylons et se traquent eux-mêmes. Je pense aux Réplicants. A chaque occurrence de l’androïde en science-fiction ce dernier est le dernier, précisément, à savoir qu’il n’est pas un humain. Qu’il a moins de droits que les autres. Que sa nature inhumaine, robotique, fait qu’il subit régulièrement les traques et les humiliations. Je n’ai plus peur des films d’horreurs, mais l’une des rares scènes à m’avoir traumatisée au cinéma, c’est dans IA, de Spielberg, quand l’androïde enfant se fait abandonner comme un chien sur l’autoroute des vacances. Tout le monde semble savoir qu’il fait partie de la race de ceux qu’on peut abandonner, parce qu’il ne ressent rien. Sauf lui. Mais est-ce qu’il ressent, ou est-ce qu’il fait semblant ?

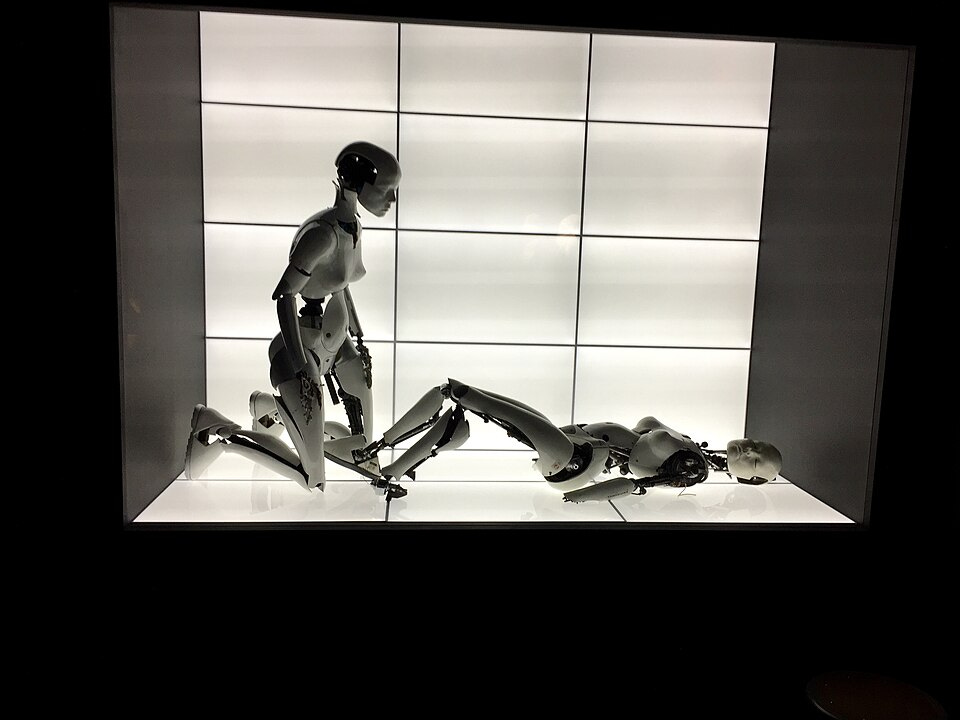

Robots et décor du clip “All is full of love”, de Björk (clip réalisé par Chris Cunningham, 1997)

Ce matin j’ai lancé un scan de mon système. Insomnies avec réveil systématique à 5h du matin depuis des semaines, bruxisme au point de m’en réveiller, tensions dans les cervicales et les trapèzes. Cause connue ? Aucune. Ces dysfonctionnements seraient presque passés inaperçus. Le seuil de tolérance à la douleur a toujours été très élevé de toutes façons, à en faire gronder les médecins : “mais il fallait aller aux urgences !”. Ils ont raison parce que à force de ne pas se soigner c’est la casse. Mais comment fait-on quand on croit qu’on ne ressent pas ?

Les livres je crois c’était un mode d’emploi. Le texte est ma peau, mon interface. Dans la saga des Voyageurs de Becky Chambers, une espèce extra-terrestre ne communique pas par les sons, mais les couleurs ; ils ont fini par créer les vocabox, un traducteur automatique pour communiquer. Il y a aussi l’histoire d’une IA de vaisseau spatial qui s’est installée dans un kit corporel à apparence humaine ; la restriction de certaines sensations comme la vue, et l’apparition d’autres comme l’odeur du mik - un genre de café euphorisant - lui déglinguent les neurones. La voix, le texte, est un traducteur automatique. Quand j’écris les gens disent que je transcris superbement les émotions. Décalage profond avec la présence physique.

Un sentiment que je connais bien c’est celui de l’injustice. Celle du hiatus entre mes perceptions et celles d’autrui. Avant c’était plus facile, quand j’étais enfant et ado je ne croyais pas en mon existence physique. Je croyais que j’étais une âme immatérielle qui flottait vaguement dans le monde. L’illusion était maintenue tant qu’on ne m’adressait pas la parole quand je ne l’avais pas anticipé. Tête baissée dans une bulle. Être interpelée créait un bug. J’étais certaine d’être invisible. Solitude comblée par les livres. Plus tu lis, plus tu te fais une vision précise et détaillée du monde. Et sans doute tu apprends à dire les émotions. Mais devenir adulte, c’est devenir responsable et comprendre qu’on ne peut pas se soustraire à l’existence matérielle ; en blessant les gens malencontreusement, on réalise qu’on existe et qu’on a une influence concrète et matérielle sur le monde. On est tenu responsables de nos actes, et surtout, de la façon dont ils seront interprétés - même si notre intention n’a pas été perçue.

Image d’un fantôme créée par une double exposition, 1899.

Je suppose que par ajustement ou survie j’ai développé une certaine empathie aussi. Le cœur en éponge : si j’ignore ce que je ressens, je peux ressentir ce que ressent mon entourage, déjà. Si tu ris je ris, si tu pleures je pleure. Si tu es tendu, en colère, ombrageux, je vais malgré moi dupliquer ton orage, il va me tordre les tripes et je n’aurai aucune explication si tu ne me les donne pas. Je suis de l’autre côté du miroir. Et fatiguée aussi. Ne le prends pas personnellement si après qu’on s’est vus je m’enferme dans le silence : j’ai besoin de régénérer mes ressources. Il n’y a pas que ma mémoire vive qui est claquée au sol : les batteries aussi laissent à désirer, mais j’ai toujours pas trouvé le compartiment pour les changer.

L’autre jour, on m’a encore interpelée sur ma gueule. On m’a demandé pourquoi je regardais les gens avec mépris et condescendance. J’ai rejoué la scène dans ma tête, c’était doux et cotonneux et plein d’admiration pour mes interlocuteurs. Je commence à avoir l’habitude, alors j’ai présenté mes excuses : mon visage ne reflète pas toujours ma pensée. Quand j’étais môme et qu’on prenait des photos je ne savais pas quel muscle activait le sourire ; je me souviens m’être dit qu’il suffisait de mordre sa langue dans sa bouche. Je peux te montrer de vieilles photos où je fais la gueule alors que je suis persuadée de sourire. S’il-te-plaît, ne me demande pas aujourd’hui de poser avec le sourire trop longtemps ; déjà tu n’auras jamais mon sourire naturel et spontané si tu me le demandes, parce que je n’ai aucune idée de comment il advient - comme quand je bruxe d’ailleurs, au réveil, je me demande quels gestes mon sommeil a inventés pour grincer des dents si fort - et parce que si je tiens la pose un tout petit peu trop longtemps, je vais avoir des spasmes et des rictus dans toute la mâchoire.

Ça vient de là je suppose, “femme de caractère”. Les intentions qu’on prête à mon corps mécanique. Quand je danse on me dis “décoince-toi”. Pourtant il faut que je sois particulièrement détendue - ivre, même - pour me mettre à danser.

Donc je crois que c’est pour ça, les livres partout partout. Réduire la distance. Réparer le malaise. Si mes actes te sont incompréhensibles, je peux te les expliquer. Il y a une logique. Puis tu sais, tes actes, je ne les comprends pas non plus. J’essaie, putain. Ça fait plus de trente ans que j’essaie.

J’ai mis plus de trente ans a comprendre que j’avais une gueule d’androïde. Ne t’y trompe pas, hein, je suis une androïde qui ressent. Des émotions j’en ai en pagaille. J’ai juste appris à les canaliser par la raison parce que quand elles sortaient elles ne paraissaient pas cohérentes ou adaptées au moment. Excessives aussi. J’ai appris à analyser. Je traque l’ego écorché et j’essaie de le mute. J’ai remplacé la rumination par de la réflexion, il paraît. Des dissertations en trois parties trois sous-parties plan dialectique thèse-antithèse-dépassement de la conflictualité par la synthèse pour ne plus jamais souffrir. Ça marche plutôt pas mal, enfin jusqu’à ce que j’explose, parce que je ne suis pas un maître zen qui a su annihiler complètement son ego. Surtout j’ai mis longtemps à comprendre la froideur polaire que ça renvoyait. “Tu souffres mais si tu analyses les choses en vrai c’est pas si grave tu ne penses pas ?”. Ça ressemble à du gaslighting - je suppose que ç’en est, même - et pourtant mon intention était de t’apaiser. Parce que le langage des émotions spontané je sais pas bien faire, je lag. Tu ne me vois pas de retour chez moi me planquer sous une couette pendant des heures le temps de digérer les miennes. Tu crois que je t’ai abandonné·e. Que j’en ai rien à foutre. C’est pas la première fois. Ça me rend triste.

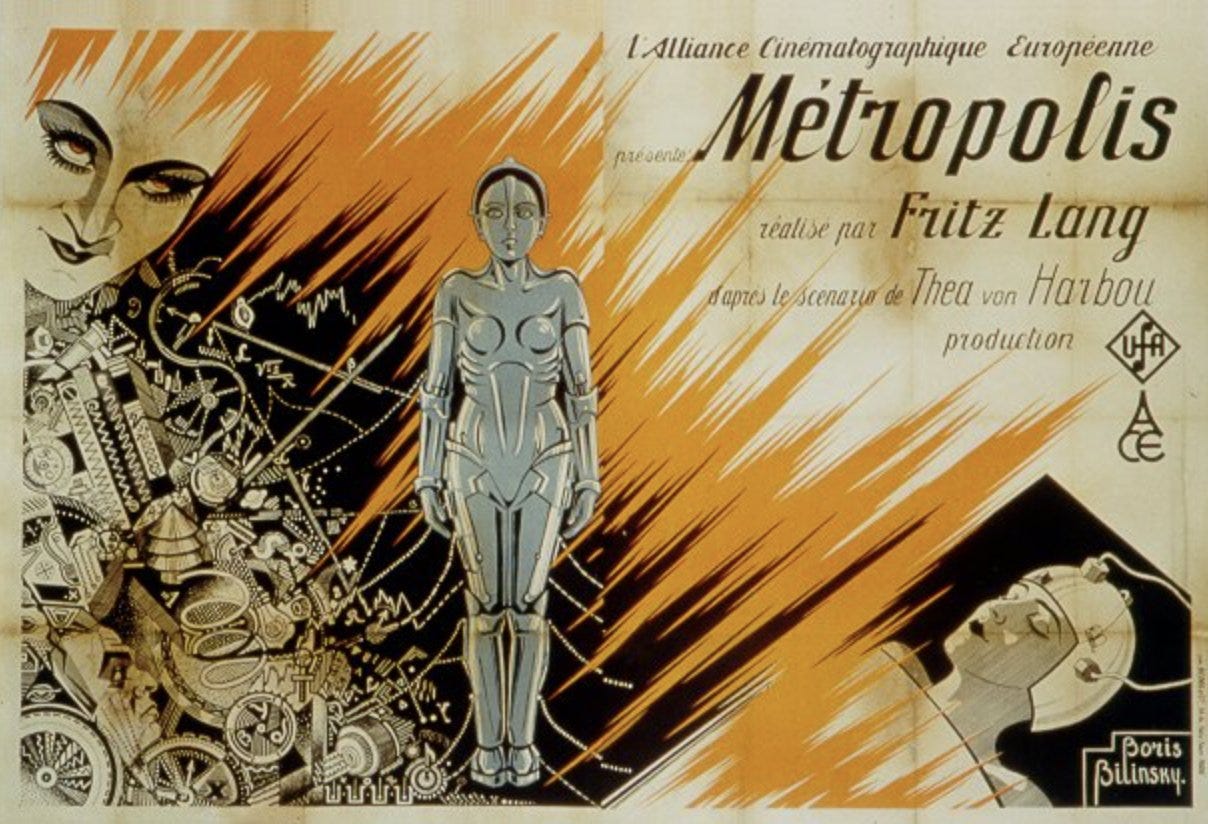

Affiche française de Métropolis, de Fritz Lang (1927)

Bon, j’essaie de baisser le potard de l’intellectualisation et d’augmenter celui des émotions et de la sensation. Abolir l’ego passe par là aussi : renoncer à la seule chose que je sais bien faire : argumenter. Devenir plus humaine, ressentir et montrer que je ressens pour me lier mieux. Renoncer à mon super-pouvoir de réflexion parce que ça m’isole. En même temps je mesure ce qu’il a fallu de culture pour que j’en arrive à poser les mots là-dessus : jamais je ne serais parvenue à dire cette paroi de verre glaciale entre nous sans tout le spectre littéraire de l’androïde : Pygmalion, Pinocchio, Les Contes d’Hoffmann et Blade Runner. Jamais je n’aurais mesuré l’importance d’une syntaxe simple si je ne savais pas en écrire de l’alambiquée. Les bouquins c’est mon vocabox, le papier c’est ma peau.

Il m’a dit : “Tu es égoïste de ne pas avoir d’enfants. Tu te replies sur toi, tu ne penses qu’à toi, tu ne contribues pas à la marche du monde”. J’ai contemplé sa maison habitée et abandonnée pourtant. J’ai mesuré les névroses de ses enfants nombreux - car il a fait exploser les statistiques de fécondité avec une fierté non dissimulée pour la dissémination de ses chromosomes, de cela souvent il se vante. J’ai énuméré dans ma tête le nom de tous les animaux de compagnie qu’il évoquait, me suis souvenu de certains, notamment du chien à poils longs enfermé à l’extérieur, sa fourrure sale et emmêlée, le dégoût provoqué par les traces d’excréments sur son postérieur, la folle affection avec laquelle il se jetait sur mes genoux quand j’allais allumer une clope à l’extérieur. “Tu te replies sur toi et te protèges, cela nous le savons tous”.

J’ai pensé au nombre de fois où il était venu chez moi, aux plantes vertes qu’il voyait sans les regarder. Du miracle de la feuille qui surgit pleine et entière, charnue et verte, née de l’eau et de la lumière seulement. Je me souviens de la lente métamorphose par laquelle je me suis éveillée au monde : ce fut d’abord un jasmin sur le balcon, l’achat de quelques livres de biologie, l’adoption de petits compagnons de vie et l’observation émerveillée de leurs rituels solitaires et innés. Ce matin, la chatte est venue à ma rencontre. Elle a frotté son front contre le mien, escaladé mon ventre pour le pétrir en ronronnant, saisi ma main pour que je la caresse ; puis elle s’est étirée avec la souplesse d’un yogi, a bondi pour s’allonger sur une couverture à portée de regard. Il lui suffit de me saluer à l’aube, puis d’habiter la même pièce que moi. Malgré l’hiver, les monsteras éclosent sur de nouvelles tiges, et les alocasias paresseusement délivrent une goutte de rosée sur la pointe de leurs feuilles. Autrefois, je laissais mourir toutes mes plantes ; elles étaient décoratives uniquement, je ne les connaissais pas. Voici quelques années, une jolie rencontre m’a permis de poser un regard nouveau sur les plantes ; j’ai appris leurs noms. J’ai cessé de les voir comme des objets d’apparat, je les ai considérées comme des êtres vivants. Une vingtaine de boutures d’aloe vera s’enracinent dans ma chambre sous serre : je les offrirai bientôt à tous mes amis qui le souhaitent. Ainsi, le cycle se perpétuera. D’une bouture reçue par l’ancien ami passionné de plantes, première habitante vraiment vivante de cette nouvelle passion, se sont peuplés d’abord mon propre appartement, puis ceux d’autres aimés à qui j’ai offert quelques arbrisseaux. S’il est peu coûteux de reverdir son monde, il s’agira cependant d’aimer profondément le vivant. Ainsi, quand il dit que je suis égoïste de ne pas avoir d’enfants, lui conduisant une arche de Noé bancale et oublieux des noms de tous ceux qui la peuplent, je me dis que c’est sa névrose qui parle, et qu’il est aveugle à la beauté simple et pure du vivant et du monde.

Autrefois je me pensais sans corps. Je me croyais spectrale, flottante invisible dans un espace ou une pièce. Que l’on m’adresse la parole, le sang me montait aux joues : être remarquée relevait pour moi d’un mystère. Souvent l’on m’a mise en garde contre la croyance de n’être qu’un pur esprit, de dissocier l’âme et le corps : c’est que j’ai tendance à ignorer mes propres sensations. J’ai mis très longtemps à comprendre que mon seuil de tolérance à la douleur était si élevé que je me soignais mal, ou trop tard ; je suis capable, quand je me passionne pour quelque chose, d’en oublier la migraine, le sommeil, et la faim. Les sensations physiques ne sont perçues que lorsqu’elles deviennent insupportables ; en ce moment j’apprends à reconnaître mon propre corps.

Aussi, le corollaire de ce mode d’existence est que l’on m’a crue coincée, incapable de connaître le monde autrement que par les livres. Il s’agit d’une dualité construite qui aujourd’hui me paraît grossière. Cependant, je me souviens de cette scène : l’on m’invite à rejoindre une association particulière, et je demande si, avant tout engagement, je peux me documenter, lire, sur les enjeux et les intérêts de ce groupe social. La réponse, alors, est la suivante : “lâche un peu tes livres, il est des expériences qu’il s’agit d’éprouver pour réellement les connaître”.

Le Colisée, Gaspard Van Wittel (gravure du XVIIIe siècle)

Il y a de la vérité dans ces propos. Des mystères d’Éleusis, un culte de l’antiquité grecque, on ne connaît que l’existence, jamais le contenu. C’est que bien des auteurs les ont évoqués, mais ces cultes n’existaient justement que par leur dimension secrète au profane : il s’agit d’un culte auquel on participe, qu’on éprouve en sa chair, mais que l’on ne racontera pas, peut-être parce que tout récit qui en serait fait en réduirait la magie. L’initiation est incarnée dans la chair, dans l’expérience pure, singulière. D’où la fascination quasi-complotiste et méfiante qu’incarnent les sociétés secrètes, qui hantent journalistes et auteurs de thrillers - pensez à Da Vinci Code. Or si la société est secrète, ce n’est pas tant pour exclure et manigancer en douce, que parce qu’elle propose un rituel d’initiation symbolique, complexe, qui demande un lâcher prise de l’initié, et qui ne peut être racontée sans quoi elle perdrait de sa puissance.

Pour autant, il me semble injuste de séparer le texte du corps. Je vous parlais l’autre fois de Zbiegniew Herbert qui, grâce à l’amour chevaleresque qu’il éprouvait adolescent, a appris à lire le latin et à goûter la poésie latine élégiaque. Si par définition l’amour adolescent est un temps pulsionnel, nourri par la puberté et les transformations hormonales, par la vue aussi - il tombe amoureux au premier regard - c’est l’amour qui le fait accéder au texte de Catulle, et dans un retour au corps, des siècles de distance s’en retrouvent ainsi réduits : Zbiegniew éprouve la même chose que Catulle, la crucifixion, bien sensuelle, des sentiments contraires de la passion amoureuse. Zbiegniew converse directement avec Catulle ; une rencontre a eu lieu qui transcende l’espace et le temps. L’amour l’a initié à la poésie latine, et la poésie latine en retour l’a initié à l’amour. Toute initiation n’a pas besoin, pour se produire, d’un culte à mystère.

Ce matin je relis le début de Noces, de Camus, chapitre premier : “Noces à Tipasa”. Je lis :

“Bien pauvres sont ceux qui ont besoin de mythes. Ici les dieux servent de lits ou de repères dans la course des journées. Je décris et je dis : “Voici qui est rouge, qui est bleu, qui est vert. Ceci est la mer, la montagne, les fleurs.” Et qu’ai-je besoin de parler de Dionysos pour dire que j’aime écraser les boules de lentisques sous mon nez ? Est-il même à Déméter ce vieil hymne à quoi plus tard je songerai sans contrainte : “Heureux celui des vivants sur la terre qui a vu ces choses.” Voir, et voir sur cette terre, comment oublier la leçon ? Aux mystères d’Éleusis, il suffisait de contempler. Ici même, je sais que jamais je ne m’approcherai assez du monde. Il me faut encore être nu et puis plonger dans la mer, encore tout parfumé des essences de la terre, laver celles-ci dans celle-là, et nouer sur ma peau l’étreinte pour laquelle soupirent lèvres à lèvres depuis si longtemps la terre et la mer.”

Au premier regard, Camus dit peu ou prou la même chose que celui qui me reprocha de trop me réfugier dans les livres sans éprouver le monde : la mythologie ne serait qu’un supplétif pour ceux qui sont incapables de ressentir la présence. Il faut remarquer cependant qu’il s’agit là d’une double prétérition (soit dire que l’on ne dit pas ce que l’on est précisément en train de dire) : si Camus dit qu’ils sont inutiles, il cite les mythes, Dionysos, Déméter, les mystères d’Éleusis. Non seulement sa sensation pure, cette impression d’être présent au monde, est enrichie de ces mythes qui l’accompagnent ; mais écrivant Noces, précisément à destination du lecteur, un texte qui raconte la présence pure, il redouble ce mouvement. Ainsi, j’ai envie d’aller me baigner à Tipasa, éprouver le soleil sur la peau, la morsure du sel de la mer, écraser les boules de lentisques. Ces sensations que je ne connais pas, je les éprouve presque, par la littérature. On dit souvent que lire, c’est éprouver mille vies autres que la sienne, c’est voyager sans quitter son fauteuil. Il est vrai, en tout cas, que la littérature, le texte, donne envie de connaître et d’éprouver. Quand je lis Duras, j’ai beau ne pas les connaître, j’ai l’envie de sentir le parfum des frangipaniers.

Il y a un poète que j’ai mis du temps à comprendre, le temps, en réalité, de suffisamment m’en imprégner, qui est Yves Bonnefoy. Il évoque, dans Du mouvement et de l’immobilité de Douve, recueil cryptique et énigmatique s’il en est, le signe gravé dans la pierre. Il m’a fallu, des mois durant, m’imprégner de ces poèmes, de cette expression notamment, pour avoir le sentiment d’en saisir la portée. La pierre, minérale, symbolise la permanence immuable, l’éternité. A l’inverse le signe qui est gravé marque le passage de l’éphémère. Une pierre gravée d’un signe, ce sont les noces de l’éternel et de l’éphémère, ou l’éphémère fait éternel, phénomène qui me fascine comme les ombres brûlées à jamais lors des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki ; plus simplement, un portrait en photographie est le figement dans l’éternité d’un instant fugace. Les livres, la poésie, ont ce pouvoir : en figeant la pensée, ils traversent les décennies, donnent lieu à des rencontres qui transcendent l’espace-temps. Elle ne l’ignore pas, cette jeune fille que j’ai souvent rencontrée et qui, prenant entre ses mains un livre que je lui prêtais, en consultait la date d’impression, en humait les pages et la si particulière odeur du papier vieilli. Et si, lecteur, tu as la chance d’avoir entre les mains ces livres imprimés aux pages encore pliées, qu’il s’agit d’ouvrir au coupe-papier afin de pouvoir les lire, tu ressentiras sans doute ce frisson à ouvrir cette capsule temporelle, l’impression de profaner ou d’entrer dans le secret du temps, dans ce geste désuet et définitif du déchirement de la feuille. Je m’essaie à l’origami en ce moment, et je rêve d’en écrire des lettres, repliées ensuite, adressées à certains qui ne pourraient me lire qu’au risque de détruire la créature de papier. Expliquer, originellement, a le même sens que déplier. Révéler le passé, c’est prendre aussi le risque qu’il s’amenuise. C’est la scène de l’effacement des fresques à peine découvertes dans le Roma de Fellini. Il y a de la mélancolie, mais aussi une impression quasi-mystique de don divin de l’éternité, comme à poser sa main sur celles, imprimées, des grottes paléolithiques.

Mais ici dans ma rêverie je m’égare.

J’ignore quand, comment, à quel moment précisément j’ai retrouvé mon corps. Il s’agit même, sans doute, d’un mouvement en cours, d’une évolution qui toute la vie m’habitera. Ce que je sais, cependant, c’est que le texte et la littérature ne m’ont pas séparée du vivant, au contraire : ils m’y ont initiée. Ce n’est que quand j’ai connu le nom de mes plantes, que j’ai lu sur elles, que j’ai commencé à les considérer. C’est en lisant Herbert, Camus, ou Bonnefoy, que j’ai su éprouver cet émerveillement d’être au monde, la magnificence subtile des violettes qui invariablement transpercent la terre encore froide de l’hiver pour annoncer le printemps - au moment où je t’écris, le soleil se lève sur une ville blottie sous la neige ; je sais pourtant que sous elle, les violettes tranquillement préparent leur éclosion. Si les personnages du Roma de Fellini n’avaient pas lu, étudié, appris l’histoire antique romaine, dans des livres, dans du texte, ils n’auraient pas saisi et mesuré la portée du drame de l’éphémère se déroulant sous leurs yeux : l’oxygène du présent qui dévore les fresque antiques sous les pavés de la ville, au moment où ils les découvrent.

Alors je repense à ce qu’il dit de mon égoïsme. Ces accusations de m’enfermer, d’être égoïste de ne pas avoir d’enfants. Je pense à ses terreurs face au monde, de son propre enfermement dans une bulle d’angoisse du monde moderne - assurément effrayant - et à la servitude volontaire que nous développons à nous laisser lentement transformer en datas numériques (moi la première, rien qu’en écrivant sur écran ce texte). Et finalement je me dis que cette accusation de m’enfermer dans la tour d’ivoire des livres est une erreur : qu’au contraire les livres ont ouvert mon regard sur toutes les formes du vivant, et mon cœur à la joie pure et simple d’exister un bref instant pour contempler ces innombrables beautés. Je repense au chien qu’il ne voyait plus, à la façon consumériste avec laquelle il consommait le vivant au lieu de l’aimer. Grâce au texte, aux livres, à la littérature, je lis et je me lie. Texte et textile, évidemment, c’est la même racine ; le livre c’est le lien, l’étoffe de toutes les existences tissées ensemble, et un manteau léger et chaud pour traverser l’hiver.

“Et pour vous, c’est quoi l’amour ? Et auriez-vous des œuvres, des films, des chansons, des livres, qui en parlent, à me suggérer ?”

Voilà la question que nous posait un ami, sur ce canal de discussions, il y a presque un an jour pour jour. Enseignant, il construisait une séquence pour de jeunes adultes, voulant rebattre les poncifs éculés des classiques qui nous donnaient une vision dépassée, surannée, de la passion amoureuse. Les romans du XIXe, notamment, nous offrent une vision masculine, violente souvent, du sentiment amoureux. Au quart du XXIe siècle, auprès de jeunes adultes, avec la conscience que nous avons désormais des formes d’amour multiples, des identités sexuelles et de genre diverses, des modalités de faire famille alternatives, mais aussi face au retour du traditionalisme calcifiant des masculinistes et de la glorification des trad wives, quel récit donner aux jeunes gens pour construire, penser, accompagner vers l’émotion qui inévitablement les cueillera un jour ? Comment dire aussi en adulte, censé porter la raison, l’humilité que l’on apprend à connaître lorsque l’on sait qu’amoureux soudain, on redevient vulnérable, infantile, et que de ce sujet on a beau vivre, on ne connaît jamais rien ?

J’ai cité Hiroshima mon amour, ce film que je connais par cœur et que je ne me lasse pas de revoir tant il raconte l’étrangeté de l’aliénation amoureuse, autant que la reconnaissance et les sillons de la mémoire qui se superposent même lorsqu’ils n’ont rien en commun. J’ai pensé, peut-être, à Love, de Gaspard Noé, dans lequel l’amour et les passions s’entredévorent pour que ne subsiste que le regret tragique, infini, épouvantable du deuil. J’ai pensé à la chanson “Lubie”, chantée par Lous and the yakuza et Damso, où elle lèche ses plaies pendant qu’il dissimule son amour profond derrière une brusquerie pudique, l’obscène comme bouclier au rapt de l’émotion. J’ai pensé à Emma Becker qui, dans Le Mal joli, documente dès le départ une passion amoureuse, choisissant, plutôt que de la subir, la sublimer en œuvre, anticipant déjà sa fin et faisant de son amant un être de papier. J’aurais pu penser aussi, mais cela ne vient que maintenant, à ce professeur d’université aussi érudit que doux, qui nous avait déclaré un jour : “la plus belle preuve d’amour, c’est de laisser l’autre dormir”, paraphrasant ainsi - mais je ne le découvre que ce matin, dans l’aube de mes recherches pré-écriture - le Cantique des cantiques.

“Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs,

Ne réveillez pas, ne réveillez pas l’amour,

Avant qu’elle le veuille”

L’Ancien Testament, Cantique des Cantiques, II, 7

Sur ces phrases que j’écris ce matin, au dernier jour de 2025, j’hésite, je trébuche, il me semble que je ne maîtrise pas assez mon sujet, je voudrais d’abord relire tous les Fragments d’un discours amoureux de Barthes, j’ai le récent Quand on tombe amoureux on se relève attaché de Boris Cyrulnik à peine entamé sur mon canapé, et je regrette de ne pas avoir acquis L’Amour en Occident de Denis de Rougemont dont je sais qu’il est une mine d’or en la matière. Mais après tout, le sujet ne sera jamais épuisé, il y aura toujours à en dire et jamais je ne pourrai avoir couvert la somme des ouvrages à ce sujet. J’écris d’ici, donc, au dernier jour de 2025, mon amour de l’amour, s’il ne fallait se souvenir que de cela ; et sans doute l’an prochain, ce que je pourrais en dire n’aurait encore plus rien à voir.

Ophelia, John Everett Millais, 1851-1852, huile sur toile exposée au Tate Britain Museum, Londres

Au commencement de ma découverte de l’amour il y avait cet hiver, il y a une quinzaine d’années. Non que je n’avais jamais vécu d’autres relations amoureuses, auparavant, dans mon adolescence d’abord, des couples formés, des amitiés solides ancrées dans les corps et la découverte de l’autre comme des douleurs et des violences, mais le ravissement amoureux, celui qui t’aliène, t’obsède et te dévore, je l’ai rencontré à environ vingt ans, dans un embrasement brutal et complètement inattendu. Je construisais un mémoire universitaire qui abordait, entre autres choses, Le Rouge et le Noir de Stendhal. Si tu l’as lu et détesté au lycée, cher lecteur, ressentant une niaiserie, une emphase grotesque, peut-être était-ce que tu étais trop jeune, ou que l’on n’a pas su te montrer l’ironie de Stendhal le cabotin ; il n’y a rien de romantique dans ce roman, ou peut-être tout si l’on comprend que l’auteur assassine, auparavant, les orgueils et les fantasmes, les projections féériques. Julien Sorel n’est pas tant amoureux de Louise ou de Mathilde que de lui-même, d’abord, choisissant la séduction des femmes pour s’élever en société. Mais, contrairement au Bel-Ami de Maupassant, il se laisse cueillir et les femmes avec lui. Te souviens-tu de la scène où il surgit dans la chambre de Mathilde ? Il veut la séduire, et la déshonorer aux yeux de son père, car elle est aristocrate et il veut parvenir, forcer un mariage qui l’anoblira. Ainsi, le voilà de nuit dans sa chambre, elle s’effraie, l’un et l’autre, adolescents, sont nourris au biberon d’idéaux romanesques, et ce n’est pas l’amour, mais l’orgueil, qui conduira l’un à se jeter sur les épées décoratives pour faire le galant et menacer d’un suicide qu’il ne souhaite pas, quant à elle, elle se gargarisera de ce qu’elle vit une scène digne des plus grandes tragédies - ou des plus risibles vaudevilles, mais à ceci elle ne pense pas.

Donc, j’avais vingt ans, j’étudiais Stendhal, et Le Premier a surgi dans mon hiver. Il était érudit. Il était marié. Nous nous étions l’un et l’autre remarqués sur les bancs d’université, écoutant avec attention l’un et l’autre nos présentations universitaires. On a bu un café au restau U un lundi, puis rendez-vous a été pris le mardi, le mercredi, le jeudi. Je bégayais, j’en ai fait des lapsus érotiques, il souriait, notre parade nuptiale était intellectuelle, on évoquait Stendhal et la cristallisation, j’ai compris à retardement - j’étais naïve et stupéfaite qu’un tel homme puisse s’intéresser à moi qui m’identifiais toujours comme fille et non femme. On a dit “non, il ne faut pas”, on s’est juré de ne plus se parler, on s’est retrouvés au bout de quarante huit heures, on s’est embrassés entre des rayonnages de bibliothèque, on s’est donné des rendez-vous clandestins d’infidèles dans ma petite chambre d’étudiante à lit simple, on s’est écrit des lettres cryptiques et enflammées. J’avais l’intuition que cet amour ne survivrait pas à la fonte des neiges. Au mois de mars, il m’a quittée.

“Je te rencontre.

Je me souviens de toi.

Cette ville était faite à la taille de l’amour.

Tu étais fait à la taille de mon corps même.

Qui es-tu ?

Tu me tues.

J’avais faim. Faim d’infidélités, d’adultères, de mensonges et de mourir.

Depuis toujours.

Je me doutais bien qu’un jour tu me tomberais dessus.

Je t’attendais dans une impatience sans borne, calme.

Dévore-moi. Déforme-moi à ton image afin qu’aucun autre, après toi, ne comprenne plus du tout le pourquoi de tant de désir.

Nous allons rester seuls, mon amour.

La nuit ne va pas finir.

Le jour ne se lèvera plus sur personne.

Jamais. Jamais plus. Enfin

Tu me tues.

Tu me fais du bien.”

Marguerite Duras, Hiroshima mon amour

Torrents de désespoir, découverte de l’étymologie du vocabulaire amoureux : passion : ce qui fait souffrir ; émotion : ce qui déplace hors de soi. J’en ai eu envie de crever, à fumer des clopes seule sur mon balcon la nuit - c’est à ce moment-là que je suis vraiment devenue fumeuse, par envie de me rebeller et d’en finir sans vraiment oser mourir d’amour avec le raffinement d’une Phèdre, de toutes façons au lieu d’une scène dans un théâtre à l’italienne je n’avais qu’un balcon minable sur cour maculée de fientes de pigeons, et la tragédie de mon désespoir n’aurait été applaudie par personne - j’ai écouté en boucle “Des visages des figures” de Noir Désir, et je me suis consumée d’amour seule. Oh, d’abord, je lui ai écrit, énormément. De longues lettres languissantes où je me représentais en louve incendiaire, ventre ouvert béant et crocs acérés, alternant entre la douceur et la rage, lui reprochant son ingratitude - il me quittait, disait-il, non par manque d’amour, mais pour retrouver la paix de son foyer, parce que cette passion le paralysait, et il est parti en me berçant de contes d’amours contrariées, Cléopâtre et Antoine. “même sans toi je t’aime”, m’écrivait-il. Il y avait de quoi languir encore qu’il change d’avis. J’ai toujours ses lettres. Le papier est usé de les avoir lues et relues, pliées et dépliées, je les ai conservées précieusement pour me rappeler toujours que cette passion-là, je l’avais vécue, que moi, oui, moi, j’avais autrefois été aimée avec incandescence.

Quelques mois plus tard, j’ai étudié Didon se sacrifiant, d’Etienne Jodelle, tragédie du XVIe. Didon est belle et puissante, d’une intelligence redoutable, elle règne sur Carthage en souveraine glorieuse. Énée qui fuit Troie en flammes accoste sur la rive ; ils se rencontrent ; ils se plaisent. Les dieux interviennent pour qu’Énée, futur souverain du Latium - le destin est écrit - soit protégé par la reine. Alors qu’ils se promènent l’un et l’autre, Aphrodite fait éclater un terrible orage ; les jeunes gens se réfugient dans une grotte, au creux de laquelle ils s’aiment - le fameux coup de l’ascenseur en panne. Mais Énée doit fonder Rome, et Rome n’est pas Carthage. Hermès intervient, rappelle à Énée son devoir, qui, de nuit, fait amarrer les navires, et quitte furtivement la ville. A son réveil, Didon voit au loin les voiles qui s’éloignent. Énée deviendra roi, il épousera Lavinia, femme sans charisme, mariage arrangé, et Didon, qui comprend la trahison, rassemble un bûcher immense sur lequel elle s’immole.

Je lisais les monologues tantôt colériques et tantôt larmoyants de la reine. Je devenais Didon, femme sensuelle, brillante, puissante, abandonnée par son prince pour une épouse convenable et que j’imaginais sans contours ni flamboyance. Comme Mathilde dans Le Rouge et le Noir, qui préfère voir en Julien un amoureux fou qu’un arriviste qui vient la déshonorer pour obtenir une promotion sociale, romancer mon histoire me la rendait moins humiliante : je n’étais pas la cocotte naïve du vaudeville, ni lui l’amant plus âgé qui tire son coup avec de la chair fraîche avant de s’enfuir quand elle devient trop éprise, retrouvant son épouse et la chaleur de ses charentaises. Un ami à qui je me confiais une énième fois de cette tragédie me fit remarquer que je me racontais des histoires ; que pour m’en déprendre, il suffisait simplement que j’abandonne le romanesque. Il t’a prise et t’a recrachée, comme cela arrive souvent, c’est ainsi et ce n’est pas si grave. Alors, je m’en suis remise. Il n’empêche que cette tragédie grandiose et magnifique, je l’ai vécue ; il y a une quinzaine d’années, durant quelques semaines enneigées, j’ai vraiment été reine.

“Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ;

Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue ;

Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ;

Je sentis tout mon corps et transir et brûler :

Je reconnus Vénus et ses feux redoutables,

D’un sang qu’elle poursuit tourments inévitables !”

Phèdre, Racine, I, 3

On s’est souvent affolé de mon caractère romanesque. Des milliers de récits, de vers et de phrases circulent dans mes veines ; un psychanalyste autrefois me demandait de cesser de citer les autres, demandant ma parole authentique et véritable ; mais ma parole authentique et véritable n’est que la rhapsodie couturée des récits qui m’ont tissée. Phèdre, Didon, Médée nomment ma folie et ma douleur ; Stendhal, Maupassant, Cioran m’apprennent à en rire et à m’en apaiser. Quand je me reconnais dans un récit tragique, je m’apaise : ce que je vis, d’autres avant moi l’ont vécu, et en sont revenus. La poésie donne du sens simplement au grotesque et au minable, elle permet de s’aimer et de se pardonner quand les larmes peinent à se tarir.

Il est difficile aussi, aujourd’hui, de parler d’amour, tant on le décortique, on l’analyse, on le dissèque, à la lumière des violences et de l’horreur post #MeToo. Bien sûr, ce mouvement est nécessaire ; comme toutes les femmes, j’ai vécu des violences, que j’ai cachées sous le tapis en les romantisant pour ne pas en mourir de honte, et les discours féministes des dix dernières années m’ont permis de comprendre les dynamiques mortifères dans lesquelles je m’étais laissée engloutir. Il n’empêche qu’à trop relever les red flags (toujours de l’autre, rarement les nôtres), la limerence, à redouter la relation toxique, à faire ses courses de l’amour parfait qui correspondrait exactement à nos attentes prédéfinies sans tolérer la moindre faille humaine, j’ai peur que l’on oublie parfois de parler de l’amour et de la passion, la brutale, celle qui te dévore, t’incendie, et te transforme durablement. Je ne dis pas qu’il faut redonner sa chance aux relations toxiques, loin de là. Il est très bon, et sain, de savoir se prémunir des chausse-trappes de la violence qui prend les traits de l’amour ; mais quand on l’éprouve, on peut peut-être contempler la passion, ne pas seulement relever toutes les fautes de l’autre qu’on aurait dû voir, mais prendre le temps aussi de se regarder tout déformé dans le miroir, agonisant et éploré, et admirer comment l’on s'en soigne en la sublimant.

Pour certains croyants, l’amour est l’élan vers l’autre qui donne le goût de la beauté, et l’envie de la chercher au point qu’on finit par accéder à Dieu. Pour certains philosophes, l’amour donne envie de penser et accéder à l’Idée. Dans son essai Le Labyrinthe au bord de la mer, chapitre “La leçon de latin”, Zbiegniew Herbert raconte ceci : adolescent fou amoureux de sa voisine, dont le père est professeur de langues anciennes, il s’affiche, chevaleresque, tous les jours sur son balcon lisant une grammaire latine. Il espère ainsi conquérir la fille en séduisant le père. Jamais il ne sera remarqué par l’un des deux. Ce qu’il gagnera, c’est à force de lectures arides, tout d’un coup, de comprendre le latin, de parvenir à lire, à saisir, éprouver les élégies :

“Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris ? Nescio ; sed sentio, et excrucior.”

”Je hais et j’aime. Comment cela se peut-il ? me demandez-vous.

Je n’en sais rien. Mais je le ressens, et j’en suis crucifié.”

Catulle, LXXXV.

Par amour, et même folie amoureuse, on perd beaucoup parfois, mais on grandit aussi, on apprend et on crée. De la passion amoureuse et malheureuse de mes vingt ans, j’ai écrit parmi les plus beaux textes poétiques de ma courte existence. Ils sont toujours là, blottis dans un dossier que je conserve précieusement, quand viendra le moment de faire de ce matériau brut une véritable œuvre d’art.

J’ai revu Le Premier, à plusieurs reprises. La plupart du temps d’ailleurs, à son initiative. Je me suis refusée à lui un soir qu’il revenait ; il ne m’attirait plus. Pourtant cette histoire je l’aime, comme le souvenir que j’ai de lui. Ils m’ont permis d’écrire, de grandir, de créer. Cette passion tragique et grotesque, cet amour insensé qui m’a conduite aux limites de la folie, je suis heureuse de l’avoir vécu.