mélancolie

Mon très cher ami,

J’aimerais que tu fasses quelque chose pour moi, demain matin. L’aube cet hiver est encore tardive, ce que je te demande ne sera pas trop difficile. Ainsi, quand tu verras le ciel noir commencer à s’éclaircir, tout doucement, dans la pénombre encore du loup et du chien, tu t’assiéras en tailleur ou à genoux sur un coussin, face à la fenêtre, le dos bien droit. Tu fermeras les yeux, ou les fixeras sur un point devant toi, la jonction par exemple du carrelage de ton balcon, de manière à contempler la ville du reste de ton regard, sans fixer sur elle de regard inquisiteur. Écoute le murmure du souffle dans ta gorge, écoute, encore, les bruits de ton appartement, le ronronnement des machines en veille, les craquements du bois. Écoute : tes voisins sans doute déjà s’activent, leurs pas dans la cage d’escalier, les portes qui se ferment, la ritournelle de l’ascenseur qui de la journée ne cessera pas. Tu entends les bruissements de la ville qui s’éveille, les moteurs qui vrombissent, le grondement étouffé des trains. Peut-être entends-tu également les oiseaux de l’hiver : pigeons et corneilles. Elles ont reconstruit leurs nids dans les arbres encore nus alentour, des tribus en quinzaine prennent soin de leurs petits, que l’on ne voit pas encore, dans l’œuf ou blottis dans le duvet et les brindilles. Sais-tu cela ? Dans ces vingt minutes de grâce que je t’ordonne, tu es le seul à contempler la vie qui redémarre, qui accueille le jour. Dans les habitacles de leurs voitures, dans les wagons de leurs trains, dans l’agitation de leurs cuisines, nos congénères manquent ce spectacle ; ils pensent à leurs objectifs, leurs réunions, leurs bilans, ils craignent d’arriver en retard, leur âme s’agite déjà de tous ces problèmes. Le cou de ton pied, nu, repose sur le carrelage froid, tu sens cette fraîcheur dans ta peau, et par contraste la chaleur de ta cuisse, de ta poitrine. Tu sens le tissu de tes vêtements, caressé par le gonflement et dégonflement de ton ventre, et si tu envoies ton attention là-dessus, tu pourras presque compter chaque maille, inventorier chaque pli. Tu peux sentir aussi les tensions dans ton dos, tes cuisses, de cette posture droite et sans doute un peu inconfortable : envoie ton souffle dans la douleur, gonfle d’air le muscle tendu, caresse le squelette et les nerfs du bout de la pensée. La douleur, bientôt, n’existe plus ; la douleur n’est plus que sensation de ton corps qui existe, qui occupe l’espace. Ton genou repose sur le sol, le sol repose sur les murs de l’immeuble, et l’immeuble s’enfonce dans la terre ; tu deviens rhizome, par ton contact tu t’enracines. Pense à ce flux du lien comme un léger courant électrique qui s’écoule de l’humus à ta chair si facilement.

Edward Hopper, Morning Sun, 1952

Voilà, je t’envoie méditer. Ne m’en veux pas trop, c’est ma façon à moi de te prendre dans mes bras. Je suis loin, mais pourtant, de cette relation rhizomique au monde, à la vie, je sais aussi que mes racines qui traversent le béton le mur la pierre et la terre finissent d’une certaine façon à remonter à toi. Autrefois je résistais à ces pratiques, méfiante, trop méfiante, de la spiritualité capitaliste des magasins bien-être, de l’injonction au bonheur dissimulant l’exigence de la productivité, comme des superstitions, du prosélytisme et du fanatisme, je trouvais tout ce marketing sacrément naïf, méthode Couet, à croire qu’il suffisait de manger du riz complet et de boire des tisanes ayurvédiques pour adopter un regard béat et nombriliste sur le monde. Ce qu’il m’a fallu de lectures, hétéroclites, de syncrétisme ou de tambouille de penseurs du monde entier à ma sauce agnostique, de souvenirs et de recherches, de douleurs et de peines, aussi, pour t’inviter aujourd’hui à méditer avec moi !

Je ne te promets pas l’absolution ; je ne te garantis rien du retour du bonheur, de l’endormissement de ta tristesse infinie. Le monde ne sera pas moins triste si tu t’assieds devant le jour demain dès l’aube, la barbarie et l’absurdité continueront, et tu continueras de vieillir, et le monde continuera de tourner de travers. A peine t’offrirai-je quelques minutes pleines et entières, épaisses et moelleuses comme un coussin de plume ou l’herbe d’un pâturage. Je te propose les sensations de ton enfance, que tu as connues autrefois et que la noirceur, aujourd’hui, t’a arrachées.

Une fois n’est pas coutume, c’est d’abord Marcel Proust que j’invoque :

“Il n’y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres, et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin : le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l’abeille ou le rayon de soleil gênants qui nous forçaient à lever les yeux de la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu’on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc, sans y toucher, tandis que, au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et où nous ne pensions qu’à monter finir, tout de suite après, le chapitre interrompu, tout cela, dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l’importunité, elle en gravait au contraire en nous un souvenir tellement doux (tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec tant d’amour,) que, s’il nous arrive encore aujourd’hui de feuilleter ces livres d’autrefois, ce n’est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et avec l’espoir de voir reflétés sur leurs pages les demeures et les étangs qui n’existent plus.”

Marcel Proust, “Sur la lecture”, préface à sa traduction de Sésame et les lys, de John Ruskin.

Car voici le miracle que Proust développe dans ce texte magnifique : tout concentrés à lire, autrefois, croyant que par cela nous nous extrayions du monde, allongés dans l’herbe et palpitants des aventures d’Arsène Lupin que nous pensions vivre en même temps que lui, notre mémoire enregistrait en fait la moindre sensation inconsciente de notre environnement : la mélodie des clochers, le parfum de pétrichor qui s’élevait de la terre après une averse, la caresse du vent sur nos peaux. Envolés dans nos imaginaires, nous étions là, pleinement.

Souviens-toi de nos discussions fréquentes sur la magie simple du monde paysan de ton enfance : les pouvoirs de rebouteux de tel oncle, les oracles étonnamment cohérents de telle tante, la capacité d’apaiser les bêtes par un simple murmure qui se transmettait en sautant des générations, comme celle d’appeler les serpents. Tu m’avais dit, alors, que la ville asséchait la magie, tel était le désastre de l’exode rural. Il est souvent abordé, ce thème, de la civilisation qui détruit la connaissance de la terre, les sorcières et les sages-femmes, la bétonisation de nos racines, l’appel de la forêt. Nous pensions à tel épisode de Love, Death, and Robots, dans lequel l’industrialisation steam-punk des villes asséchait le courant de la magie, et les créatures féériques s’y retrouvaient sans défense, reines déchues devenues esclaves au corps martyrisé par la modernité. Les pouvoirs dont tu aurais dû hériter, disais-tu, s’étaient étouffés dans les micro-particules. Nous étions nostalgiques d’un monde auquel, tout sceptiques que nous étions, nous aurions voulu croire encore un peu.

Aujourd’hui tu désespères d’une rupture définitive qui t’arrachera à la grisaille et au goût de cendres dans ta bouche. J’entends Arthur Schopenhauer dans tes mots, qui condamne tout désir comme voué à l’insatisfaction, je ne fais que manger, et pourtant j’ai toujours faim, et j’en suis malade. J’entends Cioran, son titre magnifique “De l’inconvénient d’être né”, et cette spectaculaire logique : que la pensée de la possibilité du suicide, porte de sortie fantasmée, a permis de le maintenir vivant : “quand je n’en pourrai plus, je partirai”. Et Cioran, in fine, n’a pas mis fin à ses jours.

C’est le génie malin de Descartes qui a pris le contrôle en toi. Il s’est emparé de ton intelligence, de ton sens de la logique, et il te susurre un argumentaire qui te paraît implacable : puisque ton existence est née de milliers de hasards, puisqu’un individu parmi des milliards d’êtres humains n’a pas plus de sens qu’un grain de sable - et encore, on ne parle qu’à l’échelle de l’humanité, en bons anthropocentristes, d’une espèce qui consacre sa vie à la détruire - alors, le désespoir, dis-tu, est la seule réaction cohérente à ton existence. Mais je suis certaine que tu as déjà vu, au microscope, la magnificence de chaque grain de sable singulier.

Photographie de sable prélevé au Grand Lac Salé près de Salt Lake City, photographie d’Alain Couette, 7 juillet 2018.

Ton âme est à vif ; la moindre sensation te devient insupportable, stridence d’un klaxon, fraîcheur du vent, et donc même les désirs, la libido - pas seulement sexuelle, mais toute pulsion d’envie - t’effraient en ce qu’ils ne combleront jamais le manque. Tu préfères éteindre ton système nerveux, contempler le monde en noir et blanc, et fuir dans la pensée qui ratiocine, qui rumine, qui ne s’arrête plus de te convaincre de l’absurdité.

Cher ami, écoute-moi,

D’abord, quand tu iras un peu mieux, je te parlerai de ce livre que je lis sur Jung - car jamais nous ne cesserons de lire, de creuser, de penser, là est notre obsession. Je te dirai qu’au mitan de sa vie, il a décidé de réconcilier sa personnalité cartésienne, logique, analytique, extravertie, de chercheur, et celle plus tumultueuse, inconsciente, chaotique, de rêveur ; qu’il a choisi de fiancer la pensée et la sensation. Si l’existence inconsciente, purement sensorielle, ferait de nous des bêtes - quoique les recherches montrent bien que l’animal est plus complexe qu’on ne le croit - alors le refuge dans la pensée uniquement, sans plus d’ancrage au monde, est dangereuse, dit-il, elle est de celle qui a emporté Nietzsche dans la folie ; s’il est bon de repérer le dionysiaque et l’apollinien dans nos âmes, il s’agira de les aimer comme des frères, sans amputer l’un ou l’autre, au risque de la ruine de notre psyché.

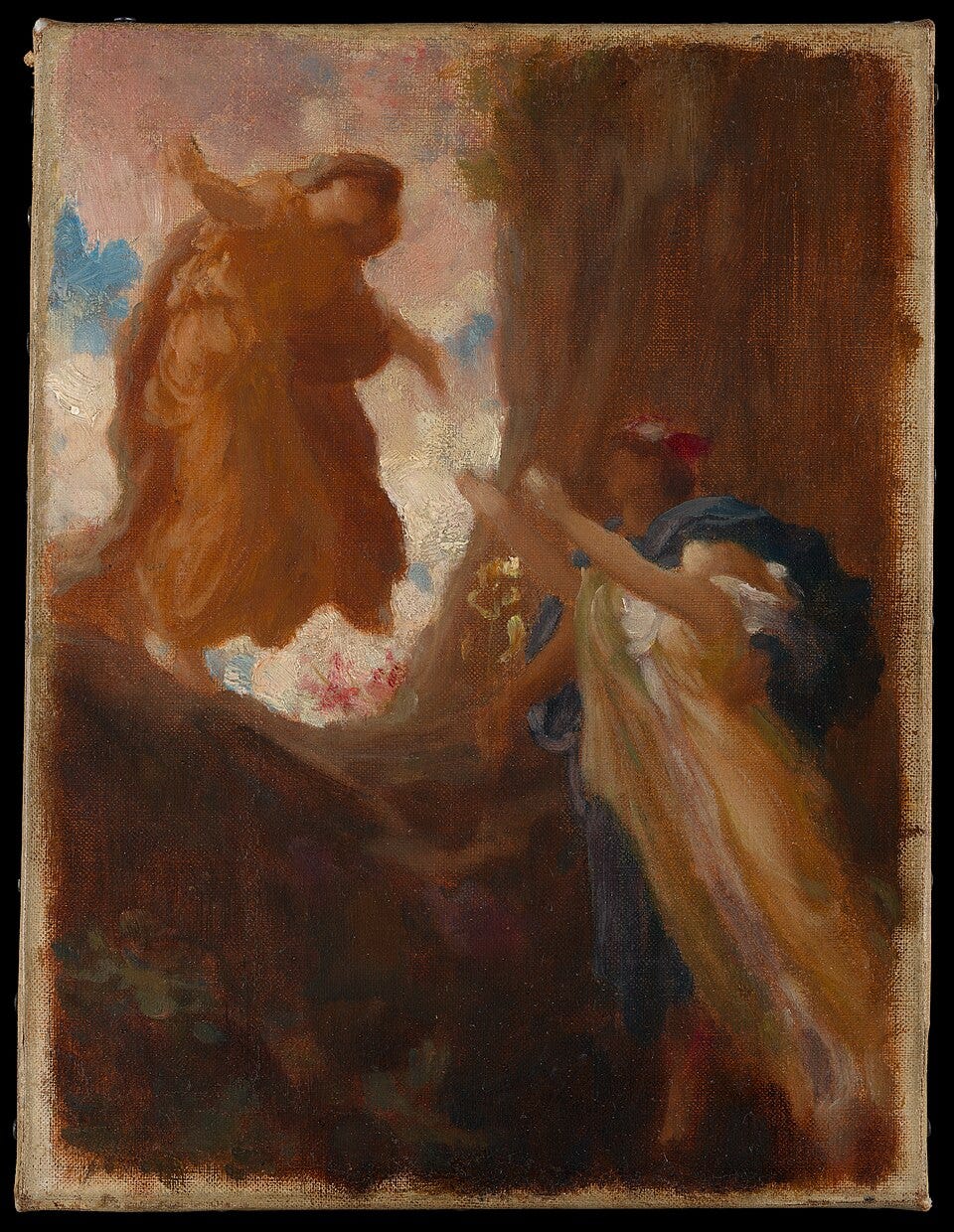

Je te rappellerai aussi les mythes de la catabase, ce motif de la descente aux Enfers : car Ulysse, Énée, Orphée y passent, et ne se réalisent pleinement qu’après en être revenus. Le talent d’Orphée, d’ailleurs, sa lyre fixée au firmament et son apothéose, n’ont lieu qu’après la perte d’Eurydice. Tu seras aussi Perséphone, la moitié du temps au royaume des morts, dans les bras d’Hadès et les chevilles baignées dans le Styx, mais l’autre de retour sur la terre, auprès de Déméter, dans la joie simple de l’éclosion du vivant. Autrement dit, tu le sais : “cela aussi passera”. Si les eaux du Léthé, le fleuve de l’oubli, éteignent tes papilles comme un mauvais Covid, sois patient dans ta convalescence : les couleurs reviendront.

Le Retour de Perséphone, Frederic Leighton, 1890-1891

Alors, mon cher ami, écoute mes conseils, entends ma prescription : durant cette longue attente, je voudrais que tu guettes la percée des jonquilles sur ton balcon, le déroulement lent des feuilles de châtaigniers, l’éclosion des œufs de corneilles. Tu trouves le vent glacial, mais il se réchauffe sur ta peau ; la neige commence à fondre au pied des sommets. Assieds-toi au sol, demain matin, dès l’aube, écoute les murmures de la ville qui s’éveille : la magie n’a jamais disparu, elle dort blottie dans ta tristesse, elle hiberne, simplement. Contemple le jour, contemple la nature ; contemple la table en bois brut à côté de toi, qui a été vivante, qui grince encore et bouge au cycle des changements de la nature : elle n’est pas inerte. Pense au béton aussi, ce mélange fait de sable, qui au fil des ans s’effrite pour retourner à la terre, mangé du lierre qui revient clamer ses droits à la lumière de printemps en printemps. Pense que cela continue, depuis des millénaires, presque silencieusement, et que tu es fait de la même matière. Il n’y a aucune raison d’être, mais aussi aucune raison de n’être pas. Ton existence n’a ni plus ni moins de sens que la jonquille, que la corneille, que la table ou que la tour, que les autres humains ; sens leur présence imprimer ta chair, il n’y a aucun vide entre toi et le reste du monde, simplement des surfaces et des peaux dans un magnifique contact.

Pense à ta peau qui porte les œuvres de ceux que tu aimes, tu es le porteur de l’art, tu as choisi d’être le gardien d’un dessin adoré, et qui n’est pas le tien. Pense à tous ceux que tu as portés dans la lumière, parce que ton existence leur a permis de briller. Pense à tous ceux que tu as aimés, que tu as étreints, et qui se sont reposés à l’ombre de ta tendresse, vivants parce que tu as pris soin d’eux. Pense à ces paysages glorieux dont tu m’as parlé, que tu avais aimés dans la solitude la plus totale, et que, parce que tu me les as racontés, existent maintenant dans ma tête, et plus seulement la tienne. Tes yeux ont fait exister des milliers de mondes, des milliers d’êtres, qui consolent les âmes des chagrins comme le tien.

Assieds-toi donc au sol. Laisse venir à toi l’émerveillement pour tout ce qui est. Ne pense pas trop à Schopenhauer, à Cioran, à Proust, à Camus, à Rupi Kaur, ni aux autres ; plus tard, quand tu ouvriras les yeux, il sera bien temps de discourir à nouveau. Mais pendant ces vingt minutes que je te demande, cher ami, je veux que tu te fondes dans la simple présence, ton souffle qui se mêle au vent, ta peau qui embrasse le parquet, et le jour nouveau qui naît, magnifique maintenant que tu le vois. Tu n’es rien d’autre qu’une maille dans la toile de ce qui existe, et ta seule présence permet que l’ouvrage ne se défasse pas.

Il m’a dit : “Tu es égoïste de ne pas avoir d’enfants. Tu te replies sur toi, tu ne penses qu’à toi, tu ne contribues pas à la marche du monde”. J’ai contemplé sa maison habitée et abandonnée pourtant. J’ai mesuré les névroses de ses enfants nombreux - car il a fait exploser les statistiques de fécondité avec une fierté non dissimulée pour la dissémination de ses chromosomes, de cela souvent il se vante. J’ai énuméré dans ma tête le nom de tous les animaux de compagnie qu’il évoquait, me suis souvenu de certains, notamment du chien à poils longs enfermé à l’extérieur, sa fourrure sale et emmêlée, le dégoût provoqué par les traces d’excréments sur son postérieur, la folle affection avec laquelle il se jetait sur mes genoux quand j’allais allumer une clope à l’extérieur. “Tu te replies sur toi et te protèges, cela nous le savons tous”.

J’ai pensé au nombre de fois où il était venu chez moi, aux plantes vertes qu’il voyait sans les regarder. Du miracle de la feuille qui surgit pleine et entière, charnue et verte, née de l’eau et de la lumière seulement. Je me souviens de la lente métamorphose par laquelle je me suis éveillée au monde : ce fut d’abord un jasmin sur le balcon, l’achat de quelques livres de biologie, l’adoption de petits compagnons de vie et l’observation émerveillée de leurs rituels solitaires et innés. Ce matin, la chatte est venue à ma rencontre. Elle a frotté son front contre le mien, escaladé mon ventre pour le pétrir en ronronnant, saisi ma main pour que je la caresse ; puis elle s’est étirée avec la souplesse d’un yogi, a bondi pour s’allonger sur une couverture à portée de regard. Il lui suffit de me saluer à l’aube, puis d’habiter la même pièce que moi. Malgré l’hiver, les monsteras éclosent sur de nouvelles tiges, et les alocasias paresseusement délivrent une goutte de rosée sur la pointe de leurs feuilles. Autrefois, je laissais mourir toutes mes plantes ; elles étaient décoratives uniquement, je ne les connaissais pas. Voici quelques années, une jolie rencontre m’a permis de poser un regard nouveau sur les plantes ; j’ai appris leurs noms. J’ai cessé de les voir comme des objets d’apparat, je les ai considérées comme des êtres vivants. Une vingtaine de boutures d’aloe vera s’enracinent dans ma chambre sous serre : je les offrirai bientôt à tous mes amis qui le souhaitent. Ainsi, le cycle se perpétuera. D’une bouture reçue par l’ancien ami passionné de plantes, première habitante vraiment vivante de cette nouvelle passion, se sont peuplés d’abord mon propre appartement, puis ceux d’autres aimés à qui j’ai offert quelques arbrisseaux. S’il est peu coûteux de reverdir son monde, il s’agira cependant d’aimer profondément le vivant. Ainsi, quand il dit que je suis égoïste de ne pas avoir d’enfants, lui conduisant une arche de Noé bancale et oublieux des noms de tous ceux qui la peuplent, je me dis que c’est sa névrose qui parle, et qu’il est aveugle à la beauté simple et pure du vivant et du monde.

Autrefois je me pensais sans corps. Je me croyais spectrale, flottante invisible dans un espace ou une pièce. Que l’on m’adresse la parole, le sang me montait aux joues : être remarquée relevait pour moi d’un mystère. Souvent l’on m’a mise en garde contre la croyance de n’être qu’un pur esprit, de dissocier l’âme et le corps : c’est que j’ai tendance à ignorer mes propres sensations. J’ai mis très longtemps à comprendre que mon seuil de tolérance à la douleur était si élevé que je me soignais mal, ou trop tard ; je suis capable, quand je me passionne pour quelque chose, d’en oublier la migraine, le sommeil, et la faim. Les sensations physiques ne sont perçues que lorsqu’elles deviennent insupportables ; en ce moment j’apprends à reconnaître mon propre corps.

Aussi, le corollaire de ce mode d’existence est que l’on m’a crue coincée, incapable de connaître le monde autrement que par les livres. Il s’agit d’une dualité construite qui aujourd’hui me paraît grossière. Cependant, je me souviens de cette scène : l’on m’invite à rejoindre une association particulière, et je demande si, avant tout engagement, je peux me documenter, lire, sur les enjeux et les intérêts de ce groupe social. La réponse, alors, est la suivante : “lâche un peu tes livres, il est des expériences qu’il s’agit d’éprouver pour réellement les connaître”.

Le Colisée, Gaspard Van Wittel (gravure du XVIIIe siècle)

Il y a de la vérité dans ces propos. Des mystères d’Éleusis, un culte de l’antiquité grecque, on ne connaît que l’existence, jamais le contenu. C’est que bien des auteurs les ont évoqués, mais ces cultes n’existaient justement que par leur dimension secrète au profane : il s’agit d’un culte auquel on participe, qu’on éprouve en sa chair, mais que l’on ne racontera pas, peut-être parce que tout récit qui en serait fait en réduirait la magie. L’initiation est incarnée dans la chair, dans l’expérience pure, singulière. D’où la fascination quasi-complotiste et méfiante qu’incarnent les sociétés secrètes, qui hantent journalistes et auteurs de thrillers - pensez à Da Vinci Code. Or si la société est secrète, ce n’est pas tant pour exclure et manigancer en douce, que parce qu’elle propose un rituel d’initiation symbolique, complexe, qui demande un lâcher prise de l’initié, et qui ne peut être racontée sans quoi elle perdrait de sa puissance.

Pour autant, il me semble injuste de séparer le texte du corps. Je vous parlais l’autre fois de Zbiegniew Herbert qui, grâce à l’amour chevaleresque qu’il éprouvait adolescent, a appris à lire le latin et à goûter la poésie latine élégiaque. Si par définition l’amour adolescent est un temps pulsionnel, nourri par la puberté et les transformations hormonales, par la vue aussi - il tombe amoureux au premier regard - c’est l’amour qui le fait accéder au texte de Catulle, et dans un retour au corps, des siècles de distance s’en retrouvent ainsi réduits : Zbiegniew éprouve la même chose que Catulle, la crucifixion, bien sensuelle, des sentiments contraires de la passion amoureuse. Zbiegniew converse directement avec Catulle ; une rencontre a eu lieu qui transcende l’espace et le temps. L’amour l’a initié à la poésie latine, et la poésie latine en retour l’a initié à l’amour. Toute initiation n’a pas besoin, pour se produire, d’un culte à mystère.

Ce matin je relis le début de Noces, de Camus, chapitre premier : “Noces à Tipasa”. Je lis :

“Bien pauvres sont ceux qui ont besoin de mythes. Ici les dieux servent de lits ou de repères dans la course des journées. Je décris et je dis : “Voici qui est rouge, qui est bleu, qui est vert. Ceci est la mer, la montagne, les fleurs.” Et qu’ai-je besoin de parler de Dionysos pour dire que j’aime écraser les boules de lentisques sous mon nez ? Est-il même à Déméter ce vieil hymne à quoi plus tard je songerai sans contrainte : “Heureux celui des vivants sur la terre qui a vu ces choses.” Voir, et voir sur cette terre, comment oublier la leçon ? Aux mystères d’Éleusis, il suffisait de contempler. Ici même, je sais que jamais je ne m’approcherai assez du monde. Il me faut encore être nu et puis plonger dans la mer, encore tout parfumé des essences de la terre, laver celles-ci dans celle-là, et nouer sur ma peau l’étreinte pour laquelle soupirent lèvres à lèvres depuis si longtemps la terre et la mer.”

Au premier regard, Camus dit peu ou prou la même chose que celui qui me reprocha de trop me réfugier dans les livres sans éprouver le monde : la mythologie ne serait qu’un supplétif pour ceux qui sont incapables de ressentir la présence. Il faut remarquer cependant qu’il s’agit là d’une double prétérition (soit dire que l’on ne dit pas ce que l’on est précisément en train de dire) : si Camus dit qu’ils sont inutiles, il cite les mythes, Dionysos, Déméter, les mystères d’Éleusis. Non seulement sa sensation pure, cette impression d’être présent au monde, est enrichie de ces mythes qui l’accompagnent ; mais écrivant Noces, précisément à destination du lecteur, un texte qui raconte la présence pure, il redouble ce mouvement. Ainsi, j’ai envie d’aller me baigner à Tipasa, éprouver le soleil sur la peau, la morsure du sel de la mer, écraser les boules de lentisques. Ces sensations que je ne connais pas, je les éprouve presque, par la littérature. On dit souvent que lire, c’est éprouver mille vies autres que la sienne, c’est voyager sans quitter son fauteuil. Il est vrai, en tout cas, que la littérature, le texte, donne envie de connaître et d’éprouver. Quand je lis Duras, j’ai beau ne pas les connaître, j’ai l’envie de sentir le parfum des frangipaniers.

Il y a un poète que j’ai mis du temps à comprendre, le temps, en réalité, de suffisamment m’en imprégner, qui est Yves Bonnefoy. Il évoque, dans Du mouvement et de l’immobilité de Douve, recueil cryptique et énigmatique s’il en est, le signe gravé dans la pierre. Il m’a fallu, des mois durant, m’imprégner de ces poèmes, de cette expression notamment, pour avoir le sentiment d’en saisir la portée. La pierre, minérale, symbolise la permanence immuable, l’éternité. A l’inverse le signe qui est gravé marque le passage de l’éphémère. Une pierre gravée d’un signe, ce sont les noces de l’éternel et de l’éphémère, ou l’éphémère fait éternel, phénomène qui me fascine comme les ombres brûlées à jamais lors des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki ; plus simplement, un portrait en photographie est le figement dans l’éternité d’un instant fugace. Les livres, la poésie, ont ce pouvoir : en figeant la pensée, ils traversent les décennies, donnent lieu à des rencontres qui transcendent l’espace-temps. Elle ne l’ignore pas, cette jeune fille que j’ai souvent rencontrée et qui, prenant entre ses mains un livre que je lui prêtais, en consultait la date d’impression, en humait les pages et la si particulière odeur du papier vieilli. Et si, lecteur, tu as la chance d’avoir entre les mains ces livres imprimés aux pages encore pliées, qu’il s’agit d’ouvrir au coupe-papier afin de pouvoir les lire, tu ressentiras sans doute ce frisson à ouvrir cette capsule temporelle, l’impression de profaner ou d’entrer dans le secret du temps, dans ce geste désuet et définitif du déchirement de la feuille. Je m’essaie à l’origami en ce moment, et je rêve d’en écrire des lettres, repliées ensuite, adressées à certains qui ne pourraient me lire qu’au risque de détruire la créature de papier. Expliquer, originellement, a le même sens que déplier. Révéler le passé, c’est prendre aussi le risque qu’il s’amenuise. C’est la scène de l’effacement des fresques à peine découvertes dans le Roma de Fellini. Il y a de la mélancolie, mais aussi une impression quasi-mystique de don divin de l’éternité, comme à poser sa main sur celles, imprimées, des grottes paléolithiques.

Mais ici dans ma rêverie je m’égare.

J’ignore quand, comment, à quel moment précisément j’ai retrouvé mon corps. Il s’agit même, sans doute, d’un mouvement en cours, d’une évolution qui toute la vie m’habitera. Ce que je sais, cependant, c’est que le texte et la littérature ne m’ont pas séparée du vivant, au contraire : ils m’y ont initiée. Ce n’est que quand j’ai connu le nom de mes plantes, que j’ai lu sur elles, que j’ai commencé à les considérer. C’est en lisant Herbert, Camus, ou Bonnefoy, que j’ai su éprouver cet émerveillement d’être au monde, la magnificence subtile des violettes qui invariablement transpercent la terre encore froide de l’hiver pour annoncer le printemps - au moment où je t’écris, le soleil se lève sur une ville blottie sous la neige ; je sais pourtant que sous elle, les violettes tranquillement préparent leur éclosion. Si les personnages du Roma de Fellini n’avaient pas lu, étudié, appris l’histoire antique romaine, dans des livres, dans du texte, ils n’auraient pas saisi et mesuré la portée du drame de l’éphémère se déroulant sous leurs yeux : l’oxygène du présent qui dévore les fresque antiques sous les pavés de la ville, au moment où ils les découvrent.

Alors je repense à ce qu’il dit de mon égoïsme. Ces accusations de m’enfermer, d’être égoïste de ne pas avoir d’enfants. Je pense à ses terreurs face au monde, de son propre enfermement dans une bulle d’angoisse du monde moderne - assurément effrayant - et à la servitude volontaire que nous développons à nous laisser lentement transformer en datas numériques (moi la première, rien qu’en écrivant sur écran ce texte). Et finalement je me dis que cette accusation de m’enfermer dans la tour d’ivoire des livres est une erreur : qu’au contraire les livres ont ouvert mon regard sur toutes les formes du vivant, et mon cœur à la joie pure et simple d’exister un bref instant pour contempler ces innombrables beautés. Je repense au chien qu’il ne voyait plus, à la façon consumériste avec laquelle il consommait le vivant au lieu de l’aimer. Grâce au texte, aux livres, à la littérature, je lis et je me lie. Texte et textile, évidemment, c’est la même racine ; le livre c’est le lien, l’étoffe de toutes les existences tissées ensemble, et un manteau léger et chaud pour traverser l’hiver.

Un lecteur de mon entourage récemment m’a dit : “tes textes sont beaux, mais cette noirceur, c’est pesant. Tu devrais peut-être plutôt écrire des billets d’idées, pour défendre tes idéaux.” J’aspire aux retours des lecteurs, ils me permettent de m’améliorer. L’ennui c’est qu’il y a plusieurs types de lecteurs : ceux qui apprécient mes billets d’idées, ceux qui se reconnaissent dans mes billets d’humeur aussi mélancoliques soient-ils, ceux qui préfèrent les écrits poétiques. A chaque fois que j’entends leurs retours, je doute. Un autre lecteur qui assistait à l’échange m’a dit, cependant, que ces billets de noirceur l’apaisaient en cela qu’ils exprimaient des affects qu’il avait déjà éprouvés sans jamais parvenir vraiment à les nommer.

La mélancolie est un sujet, comme l’inévitable égotisme d’écrire à partir de soi, de ses affects. D’aucuns y voient du nombrilisme ; je préfère penser que toute expérience vécue traverse le prisme de ma pensée, ma réflexion. Inévitablement j’écris depuis mon cerveau, inévitablement cela parle de moi. On m’a déjà mise en garde, même, contre la tentation de trop me livrer de façon publique. La personne qui s’en inquiétait disait “mais c’est peut-être parce que je te connais si bien, je lis les implicites”. En réalité il y a tant de choses d’intimes que je ne raconte pas, parce que ce n’est pas le lieu. Dans Comment torpiller l’écriture des femmes, Joanna Russ relève ce préjugé touchant essentiellement les autrices : on leur a longtemps reproché d’être impudiques. Mais, parce qu’on n’en est pas à une contradiction près, un autre reproche qui était fait aux autrices autrefois était d’avoir une vie trop étroite, confinée à la maternité et la tenue du foyer, pour pouvoir être intéressantes. L’auteur masculin du siècle précédent était intéressant parce qu’il pouvait raconter ses nuits d’ivresse, ses bagarres et sa fréquentation des bordels. Mais les femmes, layette et tricot. Le narcissisme, donc, c'est à géométrie variable, ça dépend du type d'expérience, les dérapages violents ayant meilleure presse que la vie domestique. Souvent je doute, je culpabilise de cette utilisation du “je” - c’est un doute qui a traversé Annie Ernaux aussi :

Continuer à dire « je » m’était nécessaire. La première personne – celle par laquelle, dans la plupart des langues, nous existons, dès que nous savons parler, jusqu’à la mort – est souvent considérée, dans son usage littéraire, comme narcissique dès lors qu’elle réfère à l’auteur, qu’il ne s’agit pas d’un « je » présenté comme fictif. Il est bon de rappeler que le « je », jusque là privilège des nobles racontant des hauts faits d’armes dans des Mémoires, est en France une conquête démocratique du XVIIIème siècle, l’affirmation de l’égalité des individus et du droit à être sujet de leur histoire, ainsi que le revendique Jean-Jacques Rousseau dans ce premier préambule des Confessions : « Et qu’on n’objecte pas que n’étant qu’un homme du peuple, je n’ai rien à dire qui mérite l’attention des lecteurs. […] Dans quelque obscurité que j’aie pu vivre, si j’ai pensé plus et mieux que les Rois, l’histoire de mon âme est plus intéressante que celle des leurs ».

Annie Ernaux, Discours de réception du prix Nobel de littérature 2022

Si Rousseau, au début de ses Confessions, déclare qu’il écrit en tant qu’individu singulier, mais dont le regard sur le monde et ses expériences peut faire écho chez tant de lecteurs, alors, pourquoi avoir honte de dire “je” ? Après tout, je ne prétends pas non plus être le centre du monde, mais raconter une expérience singulière, tordue peut-être, à côté des cases, mais qui peut parler à d’autres et ainsi, créer le lieu d’un échange, d’une compréhension, d’une forme de solidarité.

Outre ce questionnement sur le “je”, on peut me qualifier de chaotique. La mélancolie et la dépression sont mes compagnes régulières ; le stress également. Cette noirceur saute aux yeux de quiconque me croise : ce n’est pas le privilège des lecteurs, je m’habille tout en noir, j’ai une affection particulière pour le bizarre, les terrifiantes tragédies de la mythologie grecque, le genre horrifique, des parties de Call of Cthulhu aux films comme The Substance ou Midsommar. Longtemps la violence m’a interrogée comme sujet de réflexion : j’ai beau être un bisounours désireuse sans cesse de prendre soin d’autrui, j’ai faite mienne la citation de Térence : “je suis humain et rien de ce qui est humain ne m’est étranger”. De la violence humaine, donc, j’ai sans cesse cherché les racines et les explications. Je n’ai pas peur de mes cauchemars : ils m’apprennent quelque chose de moi. Je préfère regarder la noirceur dans les yeux que l’éviter.

Certaines personnes en sont gênées, trouvent mes récits de la mélancolie “pesants”. D’autres y trouvent un sentiment de reconnaissance. D’autres enfin sont d’abord séduits par ma volonté de penser, explorer ces domaines sans crainte, puis en me découvrant davantage, sont terrifiés. Car on n’explore pas la noirceur indemne : il faut l’avoir ancrée au corps pour parvenir à la sublimer.

Le rejet d’autrui, surtout quand on avait trouvé assez de confiance pour commencer à se livrer, c’est presque la peine capitale. Vivre avec la mélancolie c’est apprendre à vivre avec, parce qu’on ne peut pas, soi, rompre avec soi-même. Tout au plus peut-on dompter la bête. Je pense à la carte du tarot du charriot, représentant un cocher conduisant une voiture tirée par un cheval blanc et un cheval noir ; elle répond à une allégorie platonicienne imaginant l’âme comme cette image, le cocher représentant l’âme humaine, qui doit parvenir à tenir sa route entre les emballements de la joie et les plongeons du désespoir. Le cocher ne peut pas simplement trancher les rênes du cheval noir : sa voiture dévierait complètement de la route. Il continue, pas le choix, et ne peut que contempler en silence ceux qui l’évitent sans pouvoir les convaincre que ça va aller. La plupart du temps, ceux qui me connaissent constatent la puissance de cet étalon couleur d’obsidienne qui me tire, et la maestria avec laquelle j’arrive à le canaliser. Parfois cependant, je fatigue, et il m’envoie dans le fossé. Je retrouve toujours la route ; au prix de combien d’efforts ? De combien d’abandons ?

Quand le cheval noir s’emballe, on me reproche parfois de me complaire dans ma noirceur. Comme je ne cherche qu’à retrouver la route, j’ai longtemps été tentée de croire en ce constat. Or cette remarque vient souvent de ceux qui ont des canassons particulièrement dociles. Combien de fois ai-je rêvé de ne pas exister tant j’étais épuisée du domptage de la bête ? Récemment, après des recherches sur la pratique de la lobotomie pratiquée au milieu du XXe siècle sur les femmes maniaco-dépressives, j’ai regretté de ne pas pouvoir subir une telle opération : j’étais si fatiguée. Choisir de se relever et d’avancer quand même, de ne pas lâcher l’affaire, est une décision titanesque. Mais pas le choix, car il faut vivre.

Que faire alors de la mélancolie, de la dépression ? Comprendre qu’elle dérange autrui est terrible : ne pas la dire, et asphyxier en silence, au risque de trouver des solutions temporaires d'apaisement qui effraient les autres quand ils les remarquent ? La raconter, au risque de perdre ceux qu’on aime ? Quand est-on le plus effrayant : quand on dégoupille ? Quand on prévient qu'on a besoin d'aide pour ne pas dégoupiller ? Que faire aussi quand on a épuisé ses forces à essayer de remonter la pente, et qu’elle vient subrepticement, en lame de fond, nous emporter dans quelque explosion dévastatrice ?

Depuis plusieurs semaines, je suis en convalescence. Ma tristesse, des expériences m’ont poussée à bout. J’y ai laissé des plumes, j’y ai blessé des personnes que j’aimais, j’en ai perdu certaines. J’ai toujours voulu pourtant prendre soin, donner l’amour que j’ai à revendre, la tendresse. Ma propre responsabilité dans ces blessures infligées peut m’envoyer dans des tourbillons de désespoir. J’implore l’aide des philosophies antiques et orientales. Je me répète que, comme les stoïciens, je ne dois pas me morfondre de ce que je ne maîtrise pas, et lâcher prise. Je me souviens que “cela aussi passera”. Je me convainc que toutes les expériences, même les plus noires, m’enseignent quelque chose : je deviendrai plus grande de tout ce que j’ai traversé.

Je bois du thé. J’essaie de méditer. J’écris. Je m’émerveille de choses minuscules et multicolores. Je tiens un journal de bord de ma santé mentale, mes épisodes de stress, de dépression, mes melt-downs, mes shut-downs, afin de trouver ce qui les déclenche et m’en préserver ; pas uniquement pour moi, mais pour les autres. J’aspire à devenir une bonne personne.

Cependant je ne me débarrasserai jamais de ma part de chaos et de noirceur. Il faudra apprendre à vivre avec sans la laisser prendre les rênes du charriot à ma place. C’est une expérience de sublimation : savoir écouter les murmures du marécage, et en faire de la littérature, de la peinture, de la musique, que sais-je encore ?

Dans une séance de méditation récente, sur un cycle sur l’estime de soi, la voix-guide invite à s’imaginer vieux, se retourner sur notre existence vécue avec satisfaction, en sachant que même si certaines épreuves ont été dures, on est resté fidèle à nos valeurs profondes. Mes valeurs profondes, quelles sont-elles ? Je n’étais jamais parvenue à m’imaginer vieille.

Quand je serai vieille, j’espère que j’aurai vécu dans l’émerveillement, le souci d’autrui, la gentillesse, la compréhension, et la liberté. J’espère que je serai une mamie un peu excentrique, sans cesse curieuse du monde, d’apprendre de l’autre. J’espère que je vivrai en bonne intelligence avec mes ténèbres, leur donnant la place suffisante pour en montrer la beauté aux autres et leur dire qu’il ne faut pas en avoir peur, car c’est dans les ténèbres que l’on voit le mieux les étoiles. J’espère que non seulement elles ne m’auront pas bouffée, que je saurai dompter ce cheval noir, mais même que je pourrai accueillir, rassurer, apaiser, ceux qui en souffrent également et qui culpabilisent d’être enchaînés à des étalons fougueux sans toujours parvenir à les canaliser.

Audre Lorde dit - je cite de mémoire cette phrase glanée dans Folie et résistance de Claire Touzard - que les oppresseurs attendent des opprimés qu’ils partagent avec eux le savoir qu’ils ont reçu de leur oppression. Elle en parle à propos du racisme et de l’esclavage. J’ose croire que de la folie et de ceux dont la santé mentale est défaillante ou fragile, peuvent fleurir des fleurs de savoir et de compassion, une vision originale et enrichissante du monde, qui vaut le coup d’être écoutée plutôt que fuie.