Humeur

Mon très cher ami,

J’aimerais que tu fasses quelque chose pour moi, demain matin. L’aube cet hiver est encore tardive, ce que je te demande ne sera pas trop difficile. Ainsi, quand tu verras le ciel noir commencer à s’éclaircir, tout doucement, dans la pénombre encore du loup et du chien, tu t’assiéras en tailleur ou à genoux sur un coussin, face à la fenêtre, le dos bien droit. Tu fermeras les yeux, ou les fixeras sur un point devant toi, la jonction par exemple du carrelage de ton balcon, de manière à contempler la ville du reste de ton regard, sans fixer sur elle de regard inquisiteur. Écoute le murmure du souffle dans ta gorge, écoute, encore, les bruits de ton appartement, le ronronnement des machines en veille, les craquements du bois. Écoute : tes voisins sans doute déjà s’activent, leurs pas dans la cage d’escalier, les portes qui se ferment, la ritournelle de l’ascenseur qui de la journée ne cessera pas. Tu entends les bruissements de la ville qui s’éveille, les moteurs qui vrombissent, le grondement étouffé des trains. Peut-être entends-tu également les oiseaux de l’hiver : pigeons et corneilles. Elles ont reconstruit leurs nids dans les arbres encore nus alentour, des tribus en quinzaine prennent soin de leurs petits, que l’on ne voit pas encore, dans l’œuf ou blottis dans le duvet et les brindilles. Sais-tu cela ? Dans ces vingt minutes de grâce que je t’ordonne, tu es le seul à contempler la vie qui redémarre, qui accueille le jour. Dans les habitacles de leurs voitures, dans les wagons de leurs trains, dans l’agitation de leurs cuisines, nos congénères manquent ce spectacle ; ils pensent à leurs objectifs, leurs réunions, leurs bilans, ils craignent d’arriver en retard, leur âme s’agite déjà de tous ces problèmes. Le cou de ton pied, nu, repose sur le carrelage froid, tu sens cette fraîcheur dans ta peau, et par contraste la chaleur de ta cuisse, de ta poitrine. Tu sens le tissu de tes vêtements, caressé par le gonflement et dégonflement de ton ventre, et si tu envoies ton attention là-dessus, tu pourras presque compter chaque maille, inventorier chaque pli. Tu peux sentir aussi les tensions dans ton dos, tes cuisses, de cette posture droite et sans doute un peu inconfortable : envoie ton souffle dans la douleur, gonfle d’air le muscle tendu, caresse le squelette et les nerfs du bout de la pensée. La douleur, bientôt, n’existe plus ; la douleur n’est plus que sensation de ton corps qui existe, qui occupe l’espace. Ton genou repose sur le sol, le sol repose sur les murs de l’immeuble, et l’immeuble s’enfonce dans la terre ; tu deviens rhizome, par ton contact tu t’enracines. Pense à ce flux du lien comme un léger courant électrique qui s’écoule de l’humus à ta chair si facilement.

Edward Hopper, Morning Sun, 1952

Voilà, je t’envoie méditer. Ne m’en veux pas trop, c’est ma façon à moi de te prendre dans mes bras. Je suis loin, mais pourtant, de cette relation rhizomique au monde, à la vie, je sais aussi que mes racines qui traversent le béton le mur la pierre et la terre finissent d’une certaine façon à remonter à toi. Autrefois je résistais à ces pratiques, méfiante, trop méfiante, de la spiritualité capitaliste des magasins bien-être, de l’injonction au bonheur dissimulant l’exigence de la productivité, comme des superstitions, du prosélytisme et du fanatisme, je trouvais tout ce marketing sacrément naïf, méthode Couet, à croire qu’il suffisait de manger du riz complet et de boire des tisanes ayurvédiques pour adopter un regard béat et nombriliste sur le monde. Ce qu’il m’a fallu de lectures, hétéroclites, de syncrétisme ou de tambouille de penseurs du monde entier à ma sauce agnostique, de souvenirs et de recherches, de douleurs et de peines, aussi, pour t’inviter aujourd’hui à méditer avec moi !

Je ne te promets pas l’absolution ; je ne te garantis rien du retour du bonheur, de l’endormissement de ta tristesse infinie. Le monde ne sera pas moins triste si tu t’assieds devant le jour demain dès l’aube, la barbarie et l’absurdité continueront, et tu continueras de vieillir, et le monde continuera de tourner de travers. A peine t’offrirai-je quelques minutes pleines et entières, épaisses et moelleuses comme un coussin de plume ou l’herbe d’un pâturage. Je te propose les sensations de ton enfance, que tu as connues autrefois et que la noirceur, aujourd’hui, t’a arrachées.

Une fois n’est pas coutume, c’est d’abord Marcel Proust que j’invoque :

“Il n’y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres, et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin : le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l’abeille ou le rayon de soleil gênants qui nous forçaient à lever les yeux de la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu’on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc, sans y toucher, tandis que, au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et où nous ne pensions qu’à monter finir, tout de suite après, le chapitre interrompu, tout cela, dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l’importunité, elle en gravait au contraire en nous un souvenir tellement doux (tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec tant d’amour,) que, s’il nous arrive encore aujourd’hui de feuilleter ces livres d’autrefois, ce n’est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et avec l’espoir de voir reflétés sur leurs pages les demeures et les étangs qui n’existent plus.”

Marcel Proust, “Sur la lecture”, préface à sa traduction de Sésame et les lys, de John Ruskin.

Car voici le miracle que Proust développe dans ce texte magnifique : tout concentrés à lire, autrefois, croyant que par cela nous nous extrayions du monde, allongés dans l’herbe et palpitants des aventures d’Arsène Lupin que nous pensions vivre en même temps que lui, notre mémoire enregistrait en fait la moindre sensation inconsciente de notre environnement : la mélodie des clochers, le parfum de pétrichor qui s’élevait de la terre après une averse, la caresse du vent sur nos peaux. Envolés dans nos imaginaires, nous étions là, pleinement.

Souviens-toi de nos discussions fréquentes sur la magie simple du monde paysan de ton enfance : les pouvoirs de rebouteux de tel oncle, les oracles étonnamment cohérents de telle tante, la capacité d’apaiser les bêtes par un simple murmure qui se transmettait en sautant des générations, comme celle d’appeler les serpents. Tu m’avais dit, alors, que la ville asséchait la magie, tel était le désastre de l’exode rural. Il est souvent abordé, ce thème, de la civilisation qui détruit la connaissance de la terre, les sorcières et les sages-femmes, la bétonisation de nos racines, l’appel de la forêt. Nous pensions à tel épisode de Love, Death, and Robots, dans lequel l’industrialisation steam-punk des villes asséchait le courant de la magie, et les créatures féériques s’y retrouvaient sans défense, reines déchues devenues esclaves au corps martyrisé par la modernité. Les pouvoirs dont tu aurais dû hériter, disais-tu, s’étaient étouffés dans les micro-particules. Nous étions nostalgiques d’un monde auquel, tout sceptiques que nous étions, nous aurions voulu croire encore un peu.

Aujourd’hui tu désespères d’une rupture définitive qui t’arrachera à la grisaille et au goût de cendres dans ta bouche. J’entends Arthur Schopenhauer dans tes mots, qui condamne tout désir comme voué à l’insatisfaction, je ne fais que manger, et pourtant j’ai toujours faim, et j’en suis malade. J’entends Cioran, son titre magnifique “De l’inconvénient d’être né”, et cette spectaculaire logique : que la pensée de la possibilité du suicide, porte de sortie fantasmée, a permis de le maintenir vivant : “quand je n’en pourrai plus, je partirai”. Et Cioran, in fine, n’a pas mis fin à ses jours.

C’est le génie malin de Descartes qui a pris le contrôle en toi. Il s’est emparé de ton intelligence, de ton sens de la logique, et il te susurre un argumentaire qui te paraît implacable : puisque ton existence est née de milliers de hasards, puisqu’un individu parmi des milliards d’êtres humains n’a pas plus de sens qu’un grain de sable - et encore, on ne parle qu’à l’échelle de l’humanité, en bons anthropocentristes, d’une espèce qui consacre sa vie à la détruire - alors, le désespoir, dis-tu, est la seule réaction cohérente à ton existence. Mais je suis certaine que tu as déjà vu, au microscope, la magnificence de chaque grain de sable singulier.

Photographie de sable prélevé au Grand Lac Salé près de Salt Lake City, photographie d’Alain Couette, 7 juillet 2018.

Ton âme est à vif ; la moindre sensation te devient insupportable, stridence d’un klaxon, fraîcheur du vent, et donc même les désirs, la libido - pas seulement sexuelle, mais toute pulsion d’envie - t’effraient en ce qu’ils ne combleront jamais le manque. Tu préfères éteindre ton système nerveux, contempler le monde en noir et blanc, et fuir dans la pensée qui ratiocine, qui rumine, qui ne s’arrête plus de te convaincre de l’absurdité.

Cher ami, écoute-moi,

D’abord, quand tu iras un peu mieux, je te parlerai de ce livre que je lis sur Jung - car jamais nous ne cesserons de lire, de creuser, de penser, là est notre obsession. Je te dirai qu’au mitan de sa vie, il a décidé de réconcilier sa personnalité cartésienne, logique, analytique, extravertie, de chercheur, et celle plus tumultueuse, inconsciente, chaotique, de rêveur ; qu’il a choisi de fiancer la pensée et la sensation. Si l’existence inconsciente, purement sensorielle, ferait de nous des bêtes - quoique les recherches montrent bien que l’animal est plus complexe qu’on ne le croit - alors le refuge dans la pensée uniquement, sans plus d’ancrage au monde, est dangereuse, dit-il, elle est de celle qui a emporté Nietzsche dans la folie ; s’il est bon de repérer le dionysiaque et l’apollinien dans nos âmes, il s’agira de les aimer comme des frères, sans amputer l’un ou l’autre, au risque de la ruine de notre psyché.

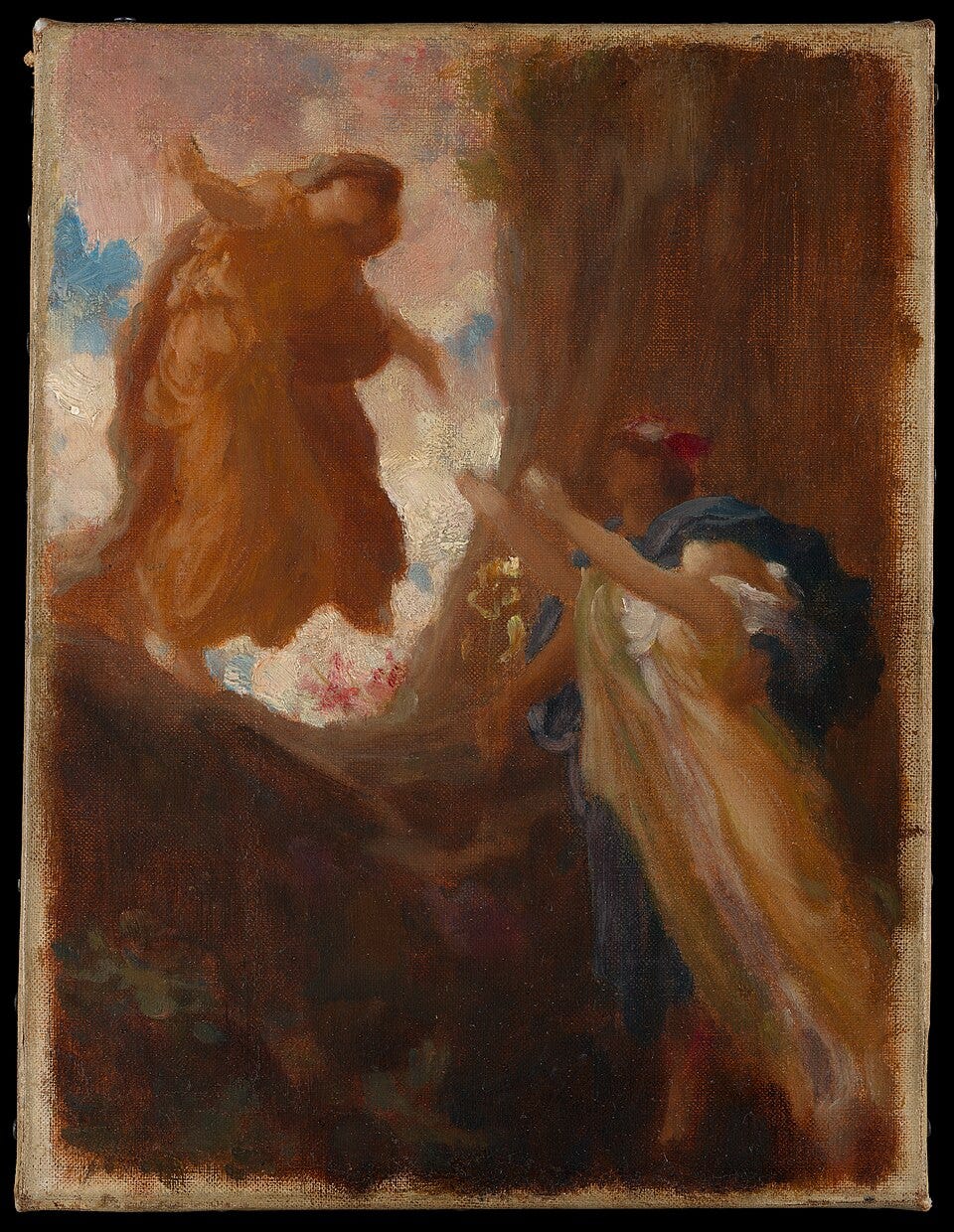

Je te rappellerai aussi les mythes de la catabase, ce motif de la descente aux Enfers : car Ulysse, Énée, Orphée y passent, et ne se réalisent pleinement qu’après en être revenus. Le talent d’Orphée, d’ailleurs, sa lyre fixée au firmament et son apothéose, n’ont lieu qu’après la perte d’Eurydice. Tu seras aussi Perséphone, la moitié du temps au royaume des morts, dans les bras d’Hadès et les chevilles baignées dans le Styx, mais l’autre de retour sur la terre, auprès de Déméter, dans la joie simple de l’éclosion du vivant. Autrement dit, tu le sais : “cela aussi passera”. Si les eaux du Léthé, le fleuve de l’oubli, éteignent tes papilles comme un mauvais Covid, sois patient dans ta convalescence : les couleurs reviendront.

Le Retour de Perséphone, Frederic Leighton, 1890-1891

Alors, mon cher ami, écoute mes conseils, entends ma prescription : durant cette longue attente, je voudrais que tu guettes la percée des jonquilles sur ton balcon, le déroulement lent des feuilles de châtaigniers, l’éclosion des œufs de corneilles. Tu trouves le vent glacial, mais il se réchauffe sur ta peau ; la neige commence à fondre au pied des sommets. Assieds-toi au sol, demain matin, dès l’aube, écoute les murmures de la ville qui s’éveille : la magie n’a jamais disparu, elle dort blottie dans ta tristesse, elle hiberne, simplement. Contemple le jour, contemple la nature ; contemple la table en bois brut à côté de toi, qui a été vivante, qui grince encore et bouge au cycle des changements de la nature : elle n’est pas inerte. Pense au béton aussi, ce mélange fait de sable, qui au fil des ans s’effrite pour retourner à la terre, mangé du lierre qui revient clamer ses droits à la lumière de printemps en printemps. Pense que cela continue, depuis des millénaires, presque silencieusement, et que tu es fait de la même matière. Il n’y a aucune raison d’être, mais aussi aucune raison de n’être pas. Ton existence n’a ni plus ni moins de sens que la jonquille, que la corneille, que la table ou que la tour, que les autres humains ; sens leur présence imprimer ta chair, il n’y a aucun vide entre toi et le reste du monde, simplement des surfaces et des peaux dans un magnifique contact.

Pense à ta peau qui porte les œuvres de ceux que tu aimes, tu es le porteur de l’art, tu as choisi d’être le gardien d’un dessin adoré, et qui n’est pas le tien. Pense à tous ceux que tu as portés dans la lumière, parce que ton existence leur a permis de briller. Pense à tous ceux que tu as aimés, que tu as étreints, et qui se sont reposés à l’ombre de ta tendresse, vivants parce que tu as pris soin d’eux. Pense à ces paysages glorieux dont tu m’as parlé, que tu avais aimés dans la solitude la plus totale, et que, parce que tu me les as racontés, existent maintenant dans ma tête, et plus seulement la tienne. Tes yeux ont fait exister des milliers de mondes, des milliers d’êtres, qui consolent les âmes des chagrins comme le tien.

Assieds-toi donc au sol. Laisse venir à toi l’émerveillement pour tout ce qui est. Ne pense pas trop à Schopenhauer, à Cioran, à Proust, à Camus, à Rupi Kaur, ni aux autres ; plus tard, quand tu ouvriras les yeux, il sera bien temps de discourir à nouveau. Mais pendant ces vingt minutes que je te demande, cher ami, je veux que tu te fondes dans la simple présence, ton souffle qui se mêle au vent, ta peau qui embrasse le parquet, et le jour nouveau qui naît, magnifique maintenant que tu le vois. Tu n’es rien d’autre qu’une maille dans la toile de ce qui existe, et ta seule présence permet que l’ouvrage ne se défasse pas.

Ce texte est né de la lecture de celui de Bad_Conscience, "Déforme-moi jusqu'à la laideur". Vous pouvez le retrouver ici.

D’aussi loin que je me souvienne - du moins, à partir de l’âge où le sentiment amoureux est devenu une préoccupation - j’ai toujours dit que je n’étais pas romantique.

À l’adolescence, j’ai même développé ce que l’on pourrait qualifier d’allergie au romantisme: tout ce qui était en rapport avec cette question là me donnait envie de me plonger deux doigts au fond de la gorge.

Pas que je n’étais pas intéressée par l’amour ou que j’aie eu envie de me tenir loin de toute romance, loin de là. Ça parle surtout de ma vision du romantisme à l’époque: une espèce de danse éculée et sans âme, codifiée à en mourir, conférant à la relation amoureuse une prévisibilité et une absence de spontanéité beaucoup trop triste à mes yeux.

Là où mes copines biberonnées au contes Disney édulcorés rêvaient du prince charmant venant sauver la princesse en détresse, du chemin de pétales de roses menant à la bague surmontée d’un gros diamant et d’ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfant, chez moi ça générait un goût de moisi dont il était difficile de me débarrasser. Avec le recul je me dis que c’est peut être surtout le sujet que ma rébellion adolescente avait élu comme le moins risqué.

Mon adolescence ne s’est pas faite dans une explosion bruyante. Plutôt une implosion, passée presque inaperçue aux yeux familiaux qui n’avaient de toute façon pas trop envie de regarder. La seule qui a été éclaboussée et en a tiré un certain nombre de cicatrices, c’est moi. L’enfant sage que j’étais ne pouvais pas s’autoriser à extérioriser quoi que ce soit. Trop terrorisée par la portée potentielle de mon agressivité, j’avais tendance à l’intérioriser gentiment en circuit fermé.

Le romantisme, en revanche, était un sujet sur lequel je pouvais projeter toute ma hargne sans trop inquiéter mon ascendance. C'était pratique.

Pour autant, fermer les yeux en me bouchant les oreilles et chantant très fort à la moindre apparition de tout objet « fleur-bleue » ne m’a pas vraiment empêchée de me jeter à corps perdu dans un certain nombre des clichés les plus communs, malgré le dégoût que j’annonçais haut et fort leur porter.

Dans le fond, les trucs romantiques, c’était aussi un peu mon plaisir coupable. Comme mes copines, j’adorais les Disney. Même si j’ai toujours préféré la Belle et la Bête à Cendrillon.

J’en ai chanté des chansons d’amour à tue tête, quand j’ai perdu l’un de celui qui aurait dû être l’amour de ma vie.

Je les ai attendus les slows de fin de soirée en croisant les doigts avec ferveur pour que mon crush du moment me choisisse pour le rejoindre dans la danse.

Je lisais et relisais Jane Austen avec des papillons dans le ventre à voir évoluer le détestable mais néanmoins désirable Mr Darcy.

Aujourd’hui je ne me défend presque plus de m’abrutir devant une comédie romantique de Noël au moins une fois l’an. D’ailleurs, les histoires d’amour qui y sont dépeintes me tirent régulièrement une larme, voire me font envie, alors même que je suis très consciente des aspects problématiques quasi systématiquement chevillé au corps des scénarios de ce type de films. Le livre de Chloé Thibaud, Désirer la violence - Ce(ux) que la pop culture nous apprend à aimer, éclaire cette thématique bien mieux que ce que je saurais le faire moi-même.

J’en ai rêvé moi aussi des pétales de roses et des clichés instagrammables à une époque où les réseaux sociaux n’existaient pas encore. Pourtant, le romantisme pour l’adolescente que j’étais, c’était déjà la version insta de l’amour: une belle image sur papier glacé avec sa jolie surface brillante, du trop beau, du paraître, qui sert surtout à cacher aux yeux des autres les craquelures sous la surface. Un truc qu’on aime et qui nous attire tout en le détestant à la foi.

Ça m’a toujours fait l’effet d’un mensonge, le romantisme. D’un bon tuto de manipulation sur fond de manque de créativité qui produit une jolie jaquette à présenter à ceux qui viendraient jeter un œil vers le couple pour évaluer l’intensité de leur amour.

Malgré ma passion pour les listes, je m’abstiendrais cette fois-ci de faire l’inventaire de tous les moments de ma vie amoureuse où je me suis trouvée à faire ou attendre des trucs juste parce que c’est comme ça que ça doit se passer et pas parce que mon désir y était.

Avec le temps - et quelques déconvenues - j’ai fini par détricoter progressivement le chandail mal ajusté qu’on m’avait forcée à enfiler au profit d’un nouveau pull tout doux et fait main. J’avais laissé l’ancien me démanger un peu trop longtemps avant de m’autoriser à le retirer.

J’ai découvert que je pouvais inventer ma propre façon d’être romantique, mes propres codes de la relation de couple, avec mon/mes partenaire/s. Je n’étais pas obligée de marcher sur les sentiers déjà tracés qui guident, certes, mais enferment un peu parfois si l’on n’ose pas sortir des sentiers battus pour découvrir des aventures qui nous correspondent mieux.

Il est loin d’être parfait, ce nouveau pull. Il a régulièrement fallu redéfaire des bouts pour l’ajuster, et probablement qu’il ne sera jamais totalement terminé, qu’il continuera à évoluer avec moi comme ma façon d’aimer. Mais le plus important, c’est surtout qu’il m’aille de façon confortable, à l’instant présent. Et pour ceux qui pourraient éventuellement le trouver un peu étrange, grand bien leur fasse.

Quant au romantisme, il n’est plus mon bouc-émissaire depuis longtemps. Je l’ai libéré de son chandail qui gratte lui aussi, pour qu’il soit libre de porter le look de son choix quand il s’invite chez moi.

Ma seule exigence pour le laisser passer ma porte, c’est qu’il s’exprime de façon authentique, se fasse messager des sentiments, et pas qu’il se déguise en perfection pour faire joli aux yeux qui regardent et n’ont rien à faire dans l’intimité de l’amour. Ainsi, je peux voir en lui la sincérité dont je le trouvais dénué autrefois et j’accepte aujourd’hui volontiers de me laisser attraper.

Il m’a dit : “Tu es égoïste de ne pas avoir d’enfants. Tu te replies sur toi, tu ne penses qu’à toi, tu ne contribues pas à la marche du monde”. J’ai contemplé sa maison habitée et abandonnée pourtant. J’ai mesuré les névroses de ses enfants nombreux - car il a fait exploser les statistiques de fécondité avec une fierté non dissimulée pour la dissémination de ses chromosomes, de cela souvent il se vante. J’ai énuméré dans ma tête le nom de tous les animaux de compagnie qu’il évoquait, me suis souvenu de certains, notamment du chien à poils longs enfermé à l’extérieur, sa fourrure sale et emmêlée, le dégoût provoqué par les traces d’excréments sur son postérieur, la folle affection avec laquelle il se jetait sur mes genoux quand j’allais allumer une clope à l’extérieur. “Tu te replies sur toi et te protèges, cela nous le savons tous”.

J’ai pensé au nombre de fois où il était venu chez moi, aux plantes vertes qu’il voyait sans les regarder. Du miracle de la feuille qui surgit pleine et entière, charnue et verte, née de l’eau et de la lumière seulement. Je me souviens de la lente métamorphose par laquelle je me suis éveillée au monde : ce fut d’abord un jasmin sur le balcon, l’achat de quelques livres de biologie, l’adoption de petits compagnons de vie et l’observation émerveillée de leurs rituels solitaires et innés. Ce matin, la chatte est venue à ma rencontre. Elle a frotté son front contre le mien, escaladé mon ventre pour le pétrir en ronronnant, saisi ma main pour que je la caresse ; puis elle s’est étirée avec la souplesse d’un yogi, a bondi pour s’allonger sur une couverture à portée de regard. Il lui suffit de me saluer à l’aube, puis d’habiter la même pièce que moi. Malgré l’hiver, les monsteras éclosent sur de nouvelles tiges, et les alocasias paresseusement délivrent une goutte de rosée sur la pointe de leurs feuilles. Autrefois, je laissais mourir toutes mes plantes ; elles étaient décoratives uniquement, je ne les connaissais pas. Voici quelques années, une jolie rencontre m’a permis de poser un regard nouveau sur les plantes ; j’ai appris leurs noms. J’ai cessé de les voir comme des objets d’apparat, je les ai considérées comme des êtres vivants. Une vingtaine de boutures d’aloe vera s’enracinent dans ma chambre sous serre : je les offrirai bientôt à tous mes amis qui le souhaitent. Ainsi, le cycle se perpétuera. D’une bouture reçue par l’ancien ami passionné de plantes, première habitante vraiment vivante de cette nouvelle passion, se sont peuplés d’abord mon propre appartement, puis ceux d’autres aimés à qui j’ai offert quelques arbrisseaux. S’il est peu coûteux de reverdir son monde, il s’agira cependant d’aimer profondément le vivant. Ainsi, quand il dit que je suis égoïste de ne pas avoir d’enfants, lui conduisant une arche de Noé bancale et oublieux des noms de tous ceux qui la peuplent, je me dis que c’est sa névrose qui parle, et qu’il est aveugle à la beauté simple et pure du vivant et du monde.

Autrefois je me pensais sans corps. Je me croyais spectrale, flottante invisible dans un espace ou une pièce. Que l’on m’adresse la parole, le sang me montait aux joues : être remarquée relevait pour moi d’un mystère. Souvent l’on m’a mise en garde contre la croyance de n’être qu’un pur esprit, de dissocier l’âme et le corps : c’est que j’ai tendance à ignorer mes propres sensations. J’ai mis très longtemps à comprendre que mon seuil de tolérance à la douleur était si élevé que je me soignais mal, ou trop tard ; je suis capable, quand je me passionne pour quelque chose, d’en oublier la migraine, le sommeil, et la faim. Les sensations physiques ne sont perçues que lorsqu’elles deviennent insupportables ; en ce moment j’apprends à reconnaître mon propre corps.

Aussi, le corollaire de ce mode d’existence est que l’on m’a crue coincée, incapable de connaître le monde autrement que par les livres. Il s’agit d’une dualité construite qui aujourd’hui me paraît grossière. Cependant, je me souviens de cette scène : l’on m’invite à rejoindre une association particulière, et je demande si, avant tout engagement, je peux me documenter, lire, sur les enjeux et les intérêts de ce groupe social. La réponse, alors, est la suivante : “lâche un peu tes livres, il est des expériences qu’il s’agit d’éprouver pour réellement les connaître”.

Le Colisée, Gaspard Van Wittel (gravure du XVIIIe siècle)

Il y a de la vérité dans ces propos. Des mystères d’Éleusis, un culte de l’antiquité grecque, on ne connaît que l’existence, jamais le contenu. C’est que bien des auteurs les ont évoqués, mais ces cultes n’existaient justement que par leur dimension secrète au profane : il s’agit d’un culte auquel on participe, qu’on éprouve en sa chair, mais que l’on ne racontera pas, peut-être parce que tout récit qui en serait fait en réduirait la magie. L’initiation est incarnée dans la chair, dans l’expérience pure, singulière. D’où la fascination quasi-complotiste et méfiante qu’incarnent les sociétés secrètes, qui hantent journalistes et auteurs de thrillers - pensez à Da Vinci Code. Or si la société est secrète, ce n’est pas tant pour exclure et manigancer en douce, que parce qu’elle propose un rituel d’initiation symbolique, complexe, qui demande un lâcher prise de l’initié, et qui ne peut être racontée sans quoi elle perdrait de sa puissance.

Pour autant, il me semble injuste de séparer le texte du corps. Je vous parlais l’autre fois de Zbiegniew Herbert qui, grâce à l’amour chevaleresque qu’il éprouvait adolescent, a appris à lire le latin et à goûter la poésie latine élégiaque. Si par définition l’amour adolescent est un temps pulsionnel, nourri par la puberté et les transformations hormonales, par la vue aussi - il tombe amoureux au premier regard - c’est l’amour qui le fait accéder au texte de Catulle, et dans un retour au corps, des siècles de distance s’en retrouvent ainsi réduits : Zbiegniew éprouve la même chose que Catulle, la crucifixion, bien sensuelle, des sentiments contraires de la passion amoureuse. Zbiegniew converse directement avec Catulle ; une rencontre a eu lieu qui transcende l’espace et le temps. L’amour l’a initié à la poésie latine, et la poésie latine en retour l’a initié à l’amour. Toute initiation n’a pas besoin, pour se produire, d’un culte à mystère.

Ce matin je relis le début de Noces, de Camus, chapitre premier : “Noces à Tipasa”. Je lis :

“Bien pauvres sont ceux qui ont besoin de mythes. Ici les dieux servent de lits ou de repères dans la course des journées. Je décris et je dis : “Voici qui est rouge, qui est bleu, qui est vert. Ceci est la mer, la montagne, les fleurs.” Et qu’ai-je besoin de parler de Dionysos pour dire que j’aime écraser les boules de lentisques sous mon nez ? Est-il même à Déméter ce vieil hymne à quoi plus tard je songerai sans contrainte : “Heureux celui des vivants sur la terre qui a vu ces choses.” Voir, et voir sur cette terre, comment oublier la leçon ? Aux mystères d’Éleusis, il suffisait de contempler. Ici même, je sais que jamais je ne m’approcherai assez du monde. Il me faut encore être nu et puis plonger dans la mer, encore tout parfumé des essences de la terre, laver celles-ci dans celle-là, et nouer sur ma peau l’étreinte pour laquelle soupirent lèvres à lèvres depuis si longtemps la terre et la mer.”

Au premier regard, Camus dit peu ou prou la même chose que celui qui me reprocha de trop me réfugier dans les livres sans éprouver le monde : la mythologie ne serait qu’un supplétif pour ceux qui sont incapables de ressentir la présence. Il faut remarquer cependant qu’il s’agit là d’une double prétérition (soit dire que l’on ne dit pas ce que l’on est précisément en train de dire) : si Camus dit qu’ils sont inutiles, il cite les mythes, Dionysos, Déméter, les mystères d’Éleusis. Non seulement sa sensation pure, cette impression d’être présent au monde, est enrichie de ces mythes qui l’accompagnent ; mais écrivant Noces, précisément à destination du lecteur, un texte qui raconte la présence pure, il redouble ce mouvement. Ainsi, j’ai envie d’aller me baigner à Tipasa, éprouver le soleil sur la peau, la morsure du sel de la mer, écraser les boules de lentisques. Ces sensations que je ne connais pas, je les éprouve presque, par la littérature. On dit souvent que lire, c’est éprouver mille vies autres que la sienne, c’est voyager sans quitter son fauteuil. Il est vrai, en tout cas, que la littérature, le texte, donne envie de connaître et d’éprouver. Quand je lis Duras, j’ai beau ne pas les connaître, j’ai l’envie de sentir le parfum des frangipaniers.

Il y a un poète que j’ai mis du temps à comprendre, le temps, en réalité, de suffisamment m’en imprégner, qui est Yves Bonnefoy. Il évoque, dans Du mouvement et de l’immobilité de Douve, recueil cryptique et énigmatique s’il en est, le signe gravé dans la pierre. Il m’a fallu, des mois durant, m’imprégner de ces poèmes, de cette expression notamment, pour avoir le sentiment d’en saisir la portée. La pierre, minérale, symbolise la permanence immuable, l’éternité. A l’inverse le signe qui est gravé marque le passage de l’éphémère. Une pierre gravée d’un signe, ce sont les noces de l’éternel et de l’éphémère, ou l’éphémère fait éternel, phénomène qui me fascine comme les ombres brûlées à jamais lors des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki ; plus simplement, un portrait en photographie est le figement dans l’éternité d’un instant fugace. Les livres, la poésie, ont ce pouvoir : en figeant la pensée, ils traversent les décennies, donnent lieu à des rencontres qui transcendent l’espace-temps. Elle ne l’ignore pas, cette jeune fille que j’ai souvent rencontrée et qui, prenant entre ses mains un livre que je lui prêtais, en consultait la date d’impression, en humait les pages et la si particulière odeur du papier vieilli. Et si, lecteur, tu as la chance d’avoir entre les mains ces livres imprimés aux pages encore pliées, qu’il s’agit d’ouvrir au coupe-papier afin de pouvoir les lire, tu ressentiras sans doute ce frisson à ouvrir cette capsule temporelle, l’impression de profaner ou d’entrer dans le secret du temps, dans ce geste désuet et définitif du déchirement de la feuille. Je m’essaie à l’origami en ce moment, et je rêve d’en écrire des lettres, repliées ensuite, adressées à certains qui ne pourraient me lire qu’au risque de détruire la créature de papier. Expliquer, originellement, a le même sens que déplier. Révéler le passé, c’est prendre aussi le risque qu’il s’amenuise. C’est la scène de l’effacement des fresques à peine découvertes dans le Roma de Fellini. Il y a de la mélancolie, mais aussi une impression quasi-mystique de don divin de l’éternité, comme à poser sa main sur celles, imprimées, des grottes paléolithiques.

Mais ici dans ma rêverie je m’égare.

J’ignore quand, comment, à quel moment précisément j’ai retrouvé mon corps. Il s’agit même, sans doute, d’un mouvement en cours, d’une évolution qui toute la vie m’habitera. Ce que je sais, cependant, c’est que le texte et la littérature ne m’ont pas séparée du vivant, au contraire : ils m’y ont initiée. Ce n’est que quand j’ai connu le nom de mes plantes, que j’ai lu sur elles, que j’ai commencé à les considérer. C’est en lisant Herbert, Camus, ou Bonnefoy, que j’ai su éprouver cet émerveillement d’être au monde, la magnificence subtile des violettes qui invariablement transpercent la terre encore froide de l’hiver pour annoncer le printemps - au moment où je t’écris, le soleil se lève sur une ville blottie sous la neige ; je sais pourtant que sous elle, les violettes tranquillement préparent leur éclosion. Si les personnages du Roma de Fellini n’avaient pas lu, étudié, appris l’histoire antique romaine, dans des livres, dans du texte, ils n’auraient pas saisi et mesuré la portée du drame de l’éphémère se déroulant sous leurs yeux : l’oxygène du présent qui dévore les fresque antiques sous les pavés de la ville, au moment où ils les découvrent.

Alors je repense à ce qu’il dit de mon égoïsme. Ces accusations de m’enfermer, d’être égoïste de ne pas avoir d’enfants. Je pense à ses terreurs face au monde, de son propre enfermement dans une bulle d’angoisse du monde moderne - assurément effrayant - et à la servitude volontaire que nous développons à nous laisser lentement transformer en datas numériques (moi la première, rien qu’en écrivant sur écran ce texte). Et finalement je me dis que cette accusation de m’enfermer dans la tour d’ivoire des livres est une erreur : qu’au contraire les livres ont ouvert mon regard sur toutes les formes du vivant, et mon cœur à la joie pure et simple d’exister un bref instant pour contempler ces innombrables beautés. Je repense au chien qu’il ne voyait plus, à la façon consumériste avec laquelle il consommait le vivant au lieu de l’aimer. Grâce au texte, aux livres, à la littérature, je lis et je me lie. Texte et textile, évidemment, c’est la même racine ; le livre c’est le lien, l’étoffe de toutes les existences tissées ensemble, et un manteau léger et chaud pour traverser l’hiver.

“Et pour vous, c’est quoi l’amour ? Et auriez-vous des œuvres, des films, des chansons, des livres, qui en parlent, à me suggérer ?”

Voilà la question que nous posait un ami, sur ce canal de discussions, il y a presque un an jour pour jour. Enseignant, il construisait une séquence pour de jeunes adultes, voulant rebattre les poncifs éculés des classiques qui nous donnaient une vision dépassée, surannée, de la passion amoureuse. Les romans du XIXe, notamment, nous offrent une vision masculine, violente souvent, du sentiment amoureux. Au quart du XXIe siècle, auprès de jeunes adultes, avec la conscience que nous avons désormais des formes d’amour multiples, des identités sexuelles et de genre diverses, des modalités de faire famille alternatives, mais aussi face au retour du traditionalisme calcifiant des masculinistes et de la glorification des trad wives, quel récit donner aux jeunes gens pour construire, penser, accompagner vers l’émotion qui inévitablement les cueillera un jour ? Comment dire aussi en adulte, censé porter la raison, l’humilité que l’on apprend à connaître lorsque l’on sait qu’amoureux soudain, on redevient vulnérable, infantile, et que de ce sujet on a beau vivre, on ne connaît jamais rien ?

J’ai cité Hiroshima mon amour, ce film que je connais par cœur et que je ne me lasse pas de revoir tant il raconte l’étrangeté de l’aliénation amoureuse, autant que la reconnaissance et les sillons de la mémoire qui se superposent même lorsqu’ils n’ont rien en commun. J’ai pensé, peut-être, à Love, de Gaspard Noé, dans lequel l’amour et les passions s’entredévorent pour que ne subsiste que le regret tragique, infini, épouvantable du deuil. J’ai pensé à la chanson “Lubie”, chantée par Lous and the yakuza et Damso, où elle lèche ses plaies pendant qu’il dissimule son amour profond derrière une brusquerie pudique, l’obscène comme bouclier au rapt de l’émotion. J’ai pensé à Emma Becker qui, dans Le Mal joli, documente dès le départ une passion amoureuse, choisissant, plutôt que de la subir, la sublimer en œuvre, anticipant déjà sa fin et faisant de son amant un être de papier. J’aurais pu penser aussi, mais cela ne vient que maintenant, à ce professeur d’université aussi érudit que doux, qui nous avait déclaré un jour : “la plus belle preuve d’amour, c’est de laisser l’autre dormir”, paraphrasant ainsi - mais je ne le découvre que ce matin, dans l’aube de mes recherches pré-écriture - le Cantique des cantiques.

“Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs,

Ne réveillez pas, ne réveillez pas l’amour,

Avant qu’elle le veuille”

L’Ancien Testament, Cantique des Cantiques, II, 7

Sur ces phrases que j’écris ce matin, au dernier jour de 2025, j’hésite, je trébuche, il me semble que je ne maîtrise pas assez mon sujet, je voudrais d’abord relire tous les Fragments d’un discours amoureux de Barthes, j’ai le récent Quand on tombe amoureux on se relève attaché de Boris Cyrulnik à peine entamé sur mon canapé, et je regrette de ne pas avoir acquis L’Amour en Occident de Denis de Rougemont dont je sais qu’il est une mine d’or en la matière. Mais après tout, le sujet ne sera jamais épuisé, il y aura toujours à en dire et jamais je ne pourrai avoir couvert la somme des ouvrages à ce sujet. J’écris d’ici, donc, au dernier jour de 2025, mon amour de l’amour, s’il ne fallait se souvenir que de cela ; et sans doute l’an prochain, ce que je pourrais en dire n’aurait encore plus rien à voir.

Ophelia, John Everett Millais, 1851-1852, huile sur toile exposée au Tate Britain Museum, Londres

Au commencement de ma découverte de l’amour il y avait cet hiver, il y a une quinzaine d’années. Non que je n’avais jamais vécu d’autres relations amoureuses, auparavant, dans mon adolescence d’abord, des couples formés, des amitiés solides ancrées dans les corps et la découverte de l’autre comme des douleurs et des violences, mais le ravissement amoureux, celui qui t’aliène, t’obsède et te dévore, je l’ai rencontré à environ vingt ans, dans un embrasement brutal et complètement inattendu. Je construisais un mémoire universitaire qui abordait, entre autres choses, Le Rouge et le Noir de Stendhal. Si tu l’as lu et détesté au lycée, cher lecteur, ressentant une niaiserie, une emphase grotesque, peut-être était-ce que tu étais trop jeune, ou que l’on n’a pas su te montrer l’ironie de Stendhal le cabotin ; il n’y a rien de romantique dans ce roman, ou peut-être tout si l’on comprend que l’auteur assassine, auparavant, les orgueils et les fantasmes, les projections féériques. Julien Sorel n’est pas tant amoureux de Louise ou de Mathilde que de lui-même, d’abord, choisissant la séduction des femmes pour s’élever en société. Mais, contrairement au Bel-Ami de Maupassant, il se laisse cueillir et les femmes avec lui. Te souviens-tu de la scène où il surgit dans la chambre de Mathilde ? Il veut la séduire, et la déshonorer aux yeux de son père, car elle est aristocrate et il veut parvenir, forcer un mariage qui l’anoblira. Ainsi, le voilà de nuit dans sa chambre, elle s’effraie, l’un et l’autre, adolescents, sont nourris au biberon d’idéaux romanesques, et ce n’est pas l’amour, mais l’orgueil, qui conduira l’un à se jeter sur les épées décoratives pour faire le galant et menacer d’un suicide qu’il ne souhaite pas, quant à elle, elle se gargarisera de ce qu’elle vit une scène digne des plus grandes tragédies - ou des plus risibles vaudevilles, mais à ceci elle ne pense pas.

Donc, j’avais vingt ans, j’étudiais Stendhal, et Le Premier a surgi dans mon hiver. Il était érudit. Il était marié. Nous nous étions l’un et l’autre remarqués sur les bancs d’université, écoutant avec attention l’un et l’autre nos présentations universitaires. On a bu un café au restau U un lundi, puis rendez-vous a été pris le mardi, le mercredi, le jeudi. Je bégayais, j’en ai fait des lapsus érotiques, il souriait, notre parade nuptiale était intellectuelle, on évoquait Stendhal et la cristallisation, j’ai compris à retardement - j’étais naïve et stupéfaite qu’un tel homme puisse s’intéresser à moi qui m’identifiais toujours comme fille et non femme. On a dit “non, il ne faut pas”, on s’est juré de ne plus se parler, on s’est retrouvés au bout de quarante huit heures, on s’est embrassés entre des rayonnages de bibliothèque, on s’est donné des rendez-vous clandestins d’infidèles dans ma petite chambre d’étudiante à lit simple, on s’est écrit des lettres cryptiques et enflammées. J’avais l’intuition que cet amour ne survivrait pas à la fonte des neiges. Au mois de mars, il m’a quittée.

“Je te rencontre.

Je me souviens de toi.

Cette ville était faite à la taille de l’amour.

Tu étais fait à la taille de mon corps même.

Qui es-tu ?

Tu me tues.

J’avais faim. Faim d’infidélités, d’adultères, de mensonges et de mourir.

Depuis toujours.

Je me doutais bien qu’un jour tu me tomberais dessus.

Je t’attendais dans une impatience sans borne, calme.

Dévore-moi. Déforme-moi à ton image afin qu’aucun autre, après toi, ne comprenne plus du tout le pourquoi de tant de désir.

Nous allons rester seuls, mon amour.

La nuit ne va pas finir.

Le jour ne se lèvera plus sur personne.

Jamais. Jamais plus. Enfin

Tu me tues.

Tu me fais du bien.”

Marguerite Duras, Hiroshima mon amour

Torrents de désespoir, découverte de l’étymologie du vocabulaire amoureux : passion : ce qui fait souffrir ; émotion : ce qui déplace hors de soi. J’en ai eu envie de crever, à fumer des clopes seule sur mon balcon la nuit - c’est à ce moment-là que je suis vraiment devenue fumeuse, par envie de me rebeller et d’en finir sans vraiment oser mourir d’amour avec le raffinement d’une Phèdre, de toutes façons au lieu d’une scène dans un théâtre à l’italienne je n’avais qu’un balcon minable sur cour maculée de fientes de pigeons, et la tragédie de mon désespoir n’aurait été applaudie par personne - j’ai écouté en boucle “Des visages des figures” de Noir Désir, et je me suis consumée d’amour seule. Oh, d’abord, je lui ai écrit, énormément. De longues lettres languissantes où je me représentais en louve incendiaire, ventre ouvert béant et crocs acérés, alternant entre la douceur et la rage, lui reprochant son ingratitude - il me quittait, disait-il, non par manque d’amour, mais pour retrouver la paix de son foyer, parce que cette passion le paralysait, et il est parti en me berçant de contes d’amours contrariées, Cléopâtre et Antoine. “même sans toi je t’aime”, m’écrivait-il. Il y avait de quoi languir encore qu’il change d’avis. J’ai toujours ses lettres. Le papier est usé de les avoir lues et relues, pliées et dépliées, je les ai conservées précieusement pour me rappeler toujours que cette passion-là, je l’avais vécue, que moi, oui, moi, j’avais autrefois été aimée avec incandescence.

Quelques mois plus tard, j’ai étudié Didon se sacrifiant, d’Etienne Jodelle, tragédie du XVIe. Didon est belle et puissante, d’une intelligence redoutable, elle règne sur Carthage en souveraine glorieuse. Énée qui fuit Troie en flammes accoste sur la rive ; ils se rencontrent ; ils se plaisent. Les dieux interviennent pour qu’Énée, futur souverain du Latium - le destin est écrit - soit protégé par la reine. Alors qu’ils se promènent l’un et l’autre, Aphrodite fait éclater un terrible orage ; les jeunes gens se réfugient dans une grotte, au creux de laquelle ils s’aiment - le fameux coup de l’ascenseur en panne. Mais Énée doit fonder Rome, et Rome n’est pas Carthage. Hermès intervient, rappelle à Énée son devoir, qui, de nuit, fait amarrer les navires, et quitte furtivement la ville. A son réveil, Didon voit au loin les voiles qui s’éloignent. Énée deviendra roi, il épousera Lavinia, femme sans charisme, mariage arrangé, et Didon, qui comprend la trahison, rassemble un bûcher immense sur lequel elle s’immole.

Je lisais les monologues tantôt colériques et tantôt larmoyants de la reine. Je devenais Didon, femme sensuelle, brillante, puissante, abandonnée par son prince pour une épouse convenable et que j’imaginais sans contours ni flamboyance. Comme Mathilde dans Le Rouge et le Noir, qui préfère voir en Julien un amoureux fou qu’un arriviste qui vient la déshonorer pour obtenir une promotion sociale, romancer mon histoire me la rendait moins humiliante : je n’étais pas la cocotte naïve du vaudeville, ni lui l’amant plus âgé qui tire son coup avec de la chair fraîche avant de s’enfuir quand elle devient trop éprise, retrouvant son épouse et la chaleur de ses charentaises. Un ami à qui je me confiais une énième fois de cette tragédie me fit remarquer que je me racontais des histoires ; que pour m’en déprendre, il suffisait simplement que j’abandonne le romanesque. Il t’a prise et t’a recrachée, comme cela arrive souvent, c’est ainsi et ce n’est pas si grave. Alors, je m’en suis remise. Il n’empêche que cette tragédie grandiose et magnifique, je l’ai vécue ; il y a une quinzaine d’années, durant quelques semaines enneigées, j’ai vraiment été reine.

“Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ;

Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue ;

Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ;

Je sentis tout mon corps et transir et brûler :

Je reconnus Vénus et ses feux redoutables,

D’un sang qu’elle poursuit tourments inévitables !”

Phèdre, Racine, I, 3

On s’est souvent affolé de mon caractère romanesque. Des milliers de récits, de vers et de phrases circulent dans mes veines ; un psychanalyste autrefois me demandait de cesser de citer les autres, demandant ma parole authentique et véritable ; mais ma parole authentique et véritable n’est que la rhapsodie couturée des récits qui m’ont tissée. Phèdre, Didon, Médée nomment ma folie et ma douleur ; Stendhal, Maupassant, Cioran m’apprennent à en rire et à m’en apaiser. Quand je me reconnais dans un récit tragique, je m’apaise : ce que je vis, d’autres avant moi l’ont vécu, et en sont revenus. La poésie donne du sens simplement au grotesque et au minable, elle permet de s’aimer et de se pardonner quand les larmes peinent à se tarir.

Il est difficile aussi, aujourd’hui, de parler d’amour, tant on le décortique, on l’analyse, on le dissèque, à la lumière des violences et de l’horreur post #MeToo. Bien sûr, ce mouvement est nécessaire ; comme toutes les femmes, j’ai vécu des violences, que j’ai cachées sous le tapis en les romantisant pour ne pas en mourir de honte, et les discours féministes des dix dernières années m’ont permis de comprendre les dynamiques mortifères dans lesquelles je m’étais laissée engloutir. Il n’empêche qu’à trop relever les red flags (toujours de l’autre, rarement les nôtres), la limerence, à redouter la relation toxique, à faire ses courses de l’amour parfait qui correspondrait exactement à nos attentes prédéfinies sans tolérer la moindre faille humaine, j’ai peur que l’on oublie parfois de parler de l’amour et de la passion, la brutale, celle qui te dévore, t’incendie, et te transforme durablement. Je ne dis pas qu’il faut redonner sa chance aux relations toxiques, loin de là. Il est très bon, et sain, de savoir se prémunir des chausse-trappes de la violence qui prend les traits de l’amour ; mais quand on l’éprouve, on peut peut-être contempler la passion, ne pas seulement relever toutes les fautes de l’autre qu’on aurait dû voir, mais prendre le temps aussi de se regarder tout déformé dans le miroir, agonisant et éploré, et admirer comment l’on s'en soigne en la sublimant.

Pour certains croyants, l’amour est l’élan vers l’autre qui donne le goût de la beauté, et l’envie de la chercher au point qu’on finit par accéder à Dieu. Pour certains philosophes, l’amour donne envie de penser et accéder à l’Idée. Dans son essai Le Labyrinthe au bord de la mer, chapitre “La leçon de latin”, Zbiegniew Herbert raconte ceci : adolescent fou amoureux de sa voisine, dont le père est professeur de langues anciennes, il s’affiche, chevaleresque, tous les jours sur son balcon lisant une grammaire latine. Il espère ainsi conquérir la fille en séduisant le père. Jamais il ne sera remarqué par l’un des deux. Ce qu’il gagnera, c’est à force de lectures arides, tout d’un coup, de comprendre le latin, de parvenir à lire, à saisir, éprouver les élégies :

“Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris ? Nescio ; sed sentio, et excrucior.”

”Je hais et j’aime. Comment cela se peut-il ? me demandez-vous.

Je n’en sais rien. Mais je le ressens, et j’en suis crucifié.”

Catulle, LXXXV.

Par amour, et même folie amoureuse, on perd beaucoup parfois, mais on grandit aussi, on apprend et on crée. De la passion amoureuse et malheureuse de mes vingt ans, j’ai écrit parmi les plus beaux textes poétiques de ma courte existence. Ils sont toujours là, blottis dans un dossier que je conserve précieusement, quand viendra le moment de faire de ce matériau brut une véritable œuvre d’art.

J’ai revu Le Premier, à plusieurs reprises. La plupart du temps d’ailleurs, à son initiative. Je me suis refusée à lui un soir qu’il revenait ; il ne m’attirait plus. Pourtant cette histoire je l’aime, comme le souvenir que j’ai de lui. Ils m’ont permis d’écrire, de grandir, de créer. Cette passion tragique et grotesque, cet amour insensé qui m’a conduite aux limites de la folie, je suis heureuse de l’avoir vécu.

Je voulais d’abord te dire que je pense à toi, même si je ne te le dis pas. Ou pas assez, du moins. Je te l’ai dit, en fait, j’ai adopté un chat, et elle m’empêche d’écrire, littéralement. Elle s’affale sur le clavier quand j’essaie de poser quelques mots, elle chasse le bout de mon stylo qui trace quelques lignes sur le cahier. Et même quand elle n’essaie pas, je la cherche partout, je la contemple fascinée, je la câline, et je suis devenue l’une de ces personnes insupportables qui ne font plus que parler de leur chat. Et vas-y que je t’envoie des photos où je la trouve adorable, et que je m’extasie devant chacun de ses apprentissages, et que mon chat est le plus beau du monde et que je trouve tous les autres matous moins adorables, moi qui ai, toujours, adoré les chats. Donc voilà, je pense fort à toi, mais je ne te le dis pas, c’est à cause du chat.

Ironiquement, il y a quelques années maintenant, ça n’allait pas fort pour moi et ma psy de l’époque m’avait suggéré, pour aller mieux, d’adopter un chat. Ça m’avait agacée, à l’époque, je venais la voire percluse de traumas et d’angoisses, je voulais faire la peau à mes terreurs et mes réflexes inadaptés, ma phobie sociale, une situation professionnelle épuisante, des peines de cœur coupables, et quand je lui parlais d’idées noires et d’envies d’en finir, elle me répondait : “prenez un chat”. Comme si c’était si simple.

Aujourd’hui je contemple mon chat - ou plutôt, présentement, alors que j’écris ces mots, elle attaque ma cheville nue sous le plaid parce qu’elle veut jouer alors que je prends le temps de t’écrire et ses griffes même rétractées pour le jeu écorchent ma peau et m’arrachent à ce texte - et je me dis que peut-être que c’est si simple, finalement. Peut-être qu’on doit juste accepter cette simplicité-là. C’est une question d’ego, une leçon d’humilité : longtemps je désespérais d’un destin grandiose d’écrivain qui n’arrivait pas, que la vie ne tenait pas ses promesses, qu’elle était trop étroite et étriquée pour une rêveuse comme moi. Je contemple Asphodèle - mon chat, donc - et je me dis que pas grand chose ne me différencie d’elle : manger, dormir assez, se distraire parfois, un besoin de tendresse, un souffle et un cœur qui bat. Ça peut être aussi simple que cela.

Longtemps la vanité de l’existence berçait mes pensées les plus sombres. Quand je contemplais le ciel et les étoiles, les récits historiques, la surpopulation mondiale, les décomptes glaçants des morts pour rien dans des guerres absurdes parce que quelques andouilles jugeaient que leurs égos valaient bien des massacres, j’en concluais que mon existence était si peu de choses que j’aurais tout aussi bien pu l’abréger vite. Que de toutes façons on meurt, et qu’à l’échelle de l’humanité ma disparition passerait complètement inaperçue. Si j’écris ceci c’est qu’il a fallu que les proches et les soignants, des années durant, tissent autour de moi un cocon de “quand même, ce serait dommage de partir”, et je les écoutais même si je n’y croyais pas. A la fin d’un épisode dépressif profond, j’avais adopté un hamster russe, Alfred. Il était minuscule, palpitant et chaud dans le creux de ma main ; j’avais déclaré au docteur : “puisque je suis responsable de lui je n’ai plus le droit de mourir”. Alfred est parti depuis longtemps, puis il y a eu Nox, et maintenant Asphodèle. Il y a aussi eu mes plantes : des mois printaniers de passion où je les soignais avec une rigueur extrême, conception du substrat, apport de nutriments spécifiques, observation minutieuse de leur croissance, et puis les hivers de l’âme où mon désespoir me rongeait jusqu’à les oublier. J’en ai perdues beaucoup, et certaines, de façon spectaculaire, ont survécu à mes orages. Voir le bulbe de mon alocasia, que je croyais mort, se remettre à germer en rejets flamboyants, m’a emplie de gratitude : elle m’avait attendue.

2025 fut une année d’espoirs, et de deuils, terribles. Deuil de la personne que je croyais être ; deuil d’un fonctionnement professionnel ; deuils blancs d’amis, de membres de ma famille, dont j’ai compris que, malgré l’amour que je leur portais, nous ne nous faisions plus que du mal, et que la rupture sèche était devenue vitale. Deuil d’espoirs, d’avenirs imaginés et rêvés. Tu le sais, mon histoire c’est un chapelet de sales expériences, de celles qui font ouvrir de grands yeux à mes soignants quand je les raconte en récit neutre et factuel, de ceux qui me font qualifier parfois de “courageuse”, même si le courage n’a rien à voir avec ça, on n’a pas le choix en fait de vivre selon les cartes de départ que l’on a piochées. Il y a eu un temps d’identification nécessaire de ces sales histoires, un temps où il a fallu nommer les choses, accueillir les émotions les plus douloureuses pour sortir de la dépersonnalisation totale dans laquelle, pour survivre, je m’étais réfugiée. Ce temps-là est indispensable. Pour autant, je crois qu’il ne peut durer éternellement, il faut que l’on avance. J’ai perdu mon souffle à force de pleurer. Je me suis sentie devenir égoïste et détestable, tant ma douleur parfois m’aveuglait à celle des autres. Alors, j’ai adopté un chat.

“Tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre”, disait Blaise Pascal. Le plus dur, cette année, c’était mon propre confinement. Le médecin au départ me demandait si je voulais retourner au travail ou m’arrêter, et je ne supportais pas qu’il me pose cette question comme si la responsabilité de la maladie me revenait. Peu à peu, avec le temps, il s’est habitué à ce que je lui dise : “mais vous, vous en pensez quoi ?”. Parce que trop vite sinon, la culpabilité de cette inactivité me rongeait les entrailles, j’avais l’impression d’un privilège indu : celui de l’oisiveté. J’ai beau honnir les discours productivistes et avoir longuement apaisé les proches honteux de leurs périodes de chômage, je n’arrivais pas à me l’appliquer. Tant que je travaillais, la tension permanente de la machine me détournait de mes angoisses : j’étais trop fatiguée pour penser. Quand il est devenu manifeste que je ne pouvais plus continuer comme avant, enchaîner le travail et les burn-out, j’ai sombré dans le désespoir ; la reconnaissance de mon handicap a été fardeau et bénédiction. Alors productive, malgré tout, j’ai essayé de l’être : je me suis précipitée pour faire de cette interruption un moment profitable. Je n’ai pas pris le temps de me reposer. Faire face au silence de ma vie m’était insupportable : je voulais servir à quelque chose. Quand je dormais, je sombrais. Je ne me souvenais même plus de mes rêves.

Quelque chose a changé, un déclic imperceptible, suite à un incommensurable chagrin. Je n’en pouvais plus de cette impuissance qui me lacérait les tripes. De courir après des chimères, et d’insulter la terre et le ciel quand le mirage de mes espoirs me filait entre les doigts. J’ai appelé à moi toute la philosophie : d’abord, le philosophe Alain et ses Propos sur le bonheur.

“Je dirais à tous ceux qui se torturent ainsi : pense au présent ; pense à ta vie qui se continue de minute en minute ; chaque minute vient après l’autre ; il est donc possible de vivre comme tu vis, puisque tu vis. Mais l’avenir m’effraie, dis-tu. Tu parles de ce que tu ignores. Les événements ne sont jamais ceux que nous attendions ; et quant à ta peine présente, justement parce qu’elle est très vive, tu peux être sûr qu’elle diminuera. Tout change, tout passe. Cette maxime nous a attristés assez souvent ; c’est bien le moins qu’elle nous console quelquefois.”

Je me suis souvenu de ce que racontait Rebeka Warrior dans ce livre magnifique : Toutes les vies. Comment les stages de méditation les plus arides, le retour à son souffle, avait contribué à l’apaiser du deuil de sa compagne. J’ai eu recours aux moyens que j’avais toujours méprisés : les livres de développement personnel - qui trop souvent culpabilisent le lecteur en le rendant responsable unique de son malheur, comme si le bonheur n’était qu’une question de volonté désindexée du contexte social, professionnel, familial, etc, de son existence - et les applications de méditation, de yoga, le zen capitaliste vendu trop cher dans les rayons de Nature & Découverte parce que par où commencer ? Mais j’ai ouvert aussi des livres plus sages, des essais sur la maladie mentale, sur la culpabilité.

Te souviens-tu de cet après-midi de printemps que nous étions ensemble, du soleil tendre sur notre peau et de notre joie sincère d’être dans la nature à ce moment-là ? Comme à mon habitude, j’avais cueilli quelques fleurs, encloses dans un bouquin pour ne pas les oublier. Je les ai retrouvées. Dans le froid maussade de décembre, je les ai collées dans un journal de bord qui relate mes réussites minimes et mes joies de trois fois rien. C’est comme si je les cueillais une deuxième fois. J’ai été heureuse de me rappeler ce jour de joie, heureuse de l’avoir vécu, simplement.

Alors, oui, je pense à toi. Je sais que l’inactivité te dévore. Que tes rêves trahis de faire quelque chose de grand te rongent les entrailles la nuit. Que ton intelligence étincelle, incandescente, de ne savoir où s’appliquer, et qu’au fond de la gorge remonte l’amertume de ce que tu ne réussis pas à accomplir alors que tu le voudrais. Au fond ce n’est pas grave. Tu vis, et déjà c’est merveilleux. Tu respires, et tu es encore là. Tu ne vaux rien du tout, tu vaux tout l’or du monde ; je suis heureuse de te connaître, comme mes plantes qui ont traversé l’hiver, une Asphodèle qui fleurit au printemps. J’aimerais, par cette lettre, te consoler de ce que j’ai appris : prends le temps. Ta peine, elle aussi, passera, et jamais elle ne parviendra à t’arracher l’émerveillement des fleurs sauvages, la beauté de tes visions, la magie des miracles. Console-toi, et attends. Tu vis, et le printemps reviendra.

J’ai un ami de longue date qui a longtemps été amoureux de moi, quand on était plus jeunes. Je l’ai éconduit plusieurs années.

Nos chemins se sont éloignés, nous ne nous sommes pas côtoyés pendant une bonne décennie avant de nous retrouver autour d'une bière il y a 2 ans. On en a fait un rituel. On se retrouve une fois par an, le mois de nos anniversaires.

Cette année il m’a sollicitée plus tôt. Il a fini par m’expliquer qu’il venait d’être quitté par sa femme.

Ça m’a plongée instantanément dans une méfiance dont la brutalité m’a questionnée, alors que nos précédentes entrevues s’étaient tenues dans une douce tranquillité.

Alors j’ai cherché à comprendre d'où pouvait me venir ce sentiment. J’en ai eu des amis proches, et la plupart ne sont plus près de moi aujourd’hui. Comment se sont elles terminées, les amitiés avec les hommes dans ma vie?

Il y a ceux qui m’appelaient "petite sœur" et qui ont fini par me demander de leur tailler une pipe au détour d’une soirée.

Il y a ceux qui m’ont réveillée au milieu de la nuit parce qu’ils avaient posé leur main sur mon sein pendant que je dormais. Je suis devenue la personne la plus détestable du monde quand j’ai fini par leur dire non plus fort que d’habitude.

Il y a ceux qui ont rompu tout contact une fois que je leur ai annoncé ma séparation, comme s’ils ne pouvaient plus me parler si je n’appartenais pas à un autre mâle.

Il y a tous ceux avec qui je n’ai jamais pu tisser d’amitié parce qu’ils n’étaient pas capables de voir autre chose que mon cul.

Il y a tous ceux qui se sont jetés sur l’occasion une fois que j'ai été libre, quel que soit leur propre statut marital.

Pour ceux là, certains ont quand même fini dans mon lit avant de disparaître:

Il y a celui dont la femme m'a tabassée, furieuse que son mec ne soit pas capable de tenir sa queue. Ce soir là, j’ai aussi croisé le chemin de mon père. Il m’a ramassée, et m’a amenée chez l'homme pour qui je venais de gagner un coquard sans même se poser de questions. Double peine.

Puis il y a celui, infidèle chronique, qui chialait son incompréhension face au malheur conjugal de sa femme, du fond du lit dans lequel il venait de me baiser.

Tu m'étonnes que je me méfie...

J’ai lu assez de bouquins féministes pour savoir que j’ai grandi dans une société qui place la femme au rang d’objet sexuel mais je ne peux m’empêcher de me demander comment j’ai participé à ça.

J’ai toujours eu à cœur de croire à l’amitié homme femme, à la possibilité d’un lien en dehors du familial et du sexuel entre deux personnes de sexe opposé.

Peut être parce que je me suis toujours sentie plus à l’aise avec les hommes.

Parce que les relations de ce côté là du genre m’ont toujours parues plus simples.

Je me rend compte aujourd’hui que ces choix là aussi ont été biaisés par une société qui cherche à codifier le comportement d'individus selon ce qu’ils ont entre les jambes.

Un mec c'est cool, pas prise de tête, ça a des sujets de conversation profonds et ça s'amuse sans filtre.

Une fille c'est jaloux, hypocrite, manipulateur et superficiel.

Tu m'étonnes que je me retrouvais plus dans la première catégorie, m'éloignant de mon propre genre poussée par les préjugés qu'on m'a inscrits dans le crâne dès le plus jeune âge.

J’ai toujours idéalisé ces amitiés avec les hommes. Peut être parce que j’ai toujours eu besoin de trouver ailleurs une relation fraternelle que je n’arrivais pas à établir dans les liens du sang.

Sauf qu’à trop idéaliser, on a vite fait de finir dans le déni.

Allongée dans mon lit. La fenêtre ouverte.

Je cherche le sommeil quand la pluie commence à crépiter dehors. Ce sont les souvenirs qui me trouvent alors que mes pensées sont libres de vagabonder en attendant de sombrer jusqu’à l’aube. Des histoires de lumière et de chaleur qui percent la nuit et l'humidité.

Il y a ce vieux souvenir, une image plus qu’autre chose. Je dois avoir moins de 6 ans, je suis à l’arrière de la voiture, il fait nuit et je regarde les lumières de la ville à travers les gouttes sur la vitre. Une multitude de ronds colorés et lumineux, comme une guirlande de Noël. Aujourd'hui encore, je trouve ça poétique d'observer le monde à travers une vitre décorée par la pluie.

Il y a cette fois où je rentrais d’une sortie à la bibliothèque avec ma classe de CE1 où CE2. Le ciel s’était assombri et avait fini par craquer à notre retour à l’école. On avait traversé la cour en courant sous les trombes d’eau, dans une joie excitée et candide que seuls les enfants savent déployer sans forcer. À la maison, Maman avait allumé la cheminée pour que je puisse me réchauffer.

D’ailleurs ça me rappelle ces journées pluvieuses où il faisait si sombre qu’on aurait dit qu’on suivait la classe en pleine nuit, dans une ambiance si particulière que m’y replonger génère toujours une forme de nostalgie chez moi. Comme l’odeur de la craie sur les éponges à ardoise qu’on rangeait dans une boîte ronde en plastique coloré.

Il y a cette fois, en vacances en Bourgogne, sur les terres que je n’ai jamais totalement abandonné d’appeler “chez moi” malgré l’accumulation des années loin d’elles. Ma tante habitait une maison de vigneron aux murs en pierre qui possédait une terrasse couverte donnant sur les vignes et sur laquelle j’avais plaisir à lire ou somnoler, lovée dans un grand fauteuil rond en rotin qui ressemblait à un nid. Ce jour là, j’avais regardé la pluie tomber, senti sa fraîcheur salvatrice au cœur de l’été, dehors mais à l’abri. Un entre deux que j’ai toujours particulièrement affectionné.

Il y a cette fois où un orage d’été m’a surprise à la sortie du travail. Traverser jusqu’à la gare avait été comme me plonger dans un air devenu liquide. Le train avait été bloqué une éternité à cause des intempéries, j’avais fini par avoir froid sous la clim.

Il y a cette fois où, au mariage d’un cousin, la pluie nous a surpris au milieu du vin d’honneur, entraînant un ballet improbable de robes et costumes courants maladroitement dans des chaussures inconfortables, la pluie arrangeant au passage quelques coiffures et maquillages mais n’emportant pas pour autant les rires réfugiés dans les bulles de champagne.

Il y a enfin ces nombreuses fois où l’orage, probablement un peu jaloux, est venu se mêler à nos fêtes d’été. Jusqu’à nous forcer à nous serrer dans l’espace sec sous la pergola, enroulés sous des plaids, barrières de fortunes glanées en catastrophe pour contrer la fraicheur apportée par le ciel au milieu de la canicule; ou à courir nous mettre à l’abri à l’intérieur en attendant que la tempête passe, dans la même excitation joyeuse que celle de mon enfance.

La fenêtre est ouverte et j’entends la pluie tomber.

Par deux fois j’ai eu des appartements dont les chambres étaient aveugles. Il m’arrivait de me bercer avec le son de la pluie enregistré sur mon téléphone.

Aujourd’hui, je garde toujours la fenêtre ouverte pour la laisser entrer.

Un lecteur de mon entourage récemment m’a dit : “tes textes sont beaux, mais cette noirceur, c’est pesant. Tu devrais peut-être plutôt écrire des billets d’idées, pour défendre tes idéaux.” J’aspire aux retours des lecteurs, ils me permettent de m’améliorer. L’ennui c’est qu’il y a plusieurs types de lecteurs : ceux qui apprécient mes billets d’idées, ceux qui se reconnaissent dans mes billets d’humeur aussi mélancoliques soient-ils, ceux qui préfèrent les écrits poétiques. A chaque fois que j’entends leurs retours, je doute. Un autre lecteur qui assistait à l’échange m’a dit, cependant, que ces billets de noirceur l’apaisaient en cela qu’ils exprimaient des affects qu’il avait déjà éprouvés sans jamais parvenir vraiment à les nommer.

La mélancolie est un sujet, comme l’inévitable égotisme d’écrire à partir de soi, de ses affects. D’aucuns y voient du nombrilisme ; je préfère penser que toute expérience vécue traverse le prisme de ma pensée, ma réflexion. Inévitablement j’écris depuis mon cerveau, inévitablement cela parle de moi. On m’a déjà mise en garde, même, contre la tentation de trop me livrer de façon publique. La personne qui s’en inquiétait disait “mais c’est peut-être parce que je te connais si bien, je lis les implicites”. En réalité il y a tant de choses d’intimes que je ne raconte pas, parce que ce n’est pas le lieu. Dans Comment torpiller l’écriture des femmes, Joanna Russ relève ce préjugé touchant essentiellement les autrices : on leur a longtemps reproché d’être impudiques. Mais, parce qu’on n’en est pas à une contradiction près, un autre reproche qui était fait aux autrices autrefois était d’avoir une vie trop étroite, confinée à la maternité et la tenue du foyer, pour pouvoir être intéressantes. L’auteur masculin du siècle précédent était intéressant parce qu’il pouvait raconter ses nuits d’ivresse, ses bagarres et sa fréquentation des bordels. Mais les femmes, layette et tricot. Le narcissisme, donc, c'est à géométrie variable, ça dépend du type d'expérience, les dérapages violents ayant meilleure presse que la vie domestique. Souvent je doute, je culpabilise de cette utilisation du “je” - c’est un doute qui a traversé Annie Ernaux aussi :

Continuer à dire « je » m’était nécessaire. La première personne – celle par laquelle, dans la plupart des langues, nous existons, dès que nous savons parler, jusqu’à la mort – est souvent considérée, dans son usage littéraire, comme narcissique dès lors qu’elle réfère à l’auteur, qu’il ne s’agit pas d’un « je » présenté comme fictif. Il est bon de rappeler que le « je », jusque là privilège des nobles racontant des hauts faits d’armes dans des Mémoires, est en France une conquête démocratique du XVIIIème siècle, l’affirmation de l’égalité des individus et du droit à être sujet de leur histoire, ainsi que le revendique Jean-Jacques Rousseau dans ce premier préambule des Confessions : « Et qu’on n’objecte pas que n’étant qu’un homme du peuple, je n’ai rien à dire qui mérite l’attention des lecteurs. […] Dans quelque obscurité que j’aie pu vivre, si j’ai pensé plus et mieux que les Rois, l’histoire de mon âme est plus intéressante que celle des leurs ».

Annie Ernaux, Discours de réception du prix Nobel de littérature 2022

Si Rousseau, au début de ses Confessions, déclare qu’il écrit en tant qu’individu singulier, mais dont le regard sur le monde et ses expériences peut faire écho chez tant de lecteurs, alors, pourquoi avoir honte de dire “je” ? Après tout, je ne prétends pas non plus être le centre du monde, mais raconter une expérience singulière, tordue peut-être, à côté des cases, mais qui peut parler à d’autres et ainsi, créer le lieu d’un échange, d’une compréhension, d’une forme de solidarité.

Outre ce questionnement sur le “je”, on peut me qualifier de chaotique. La mélancolie et la dépression sont mes compagnes régulières ; le stress également. Cette noirceur saute aux yeux de quiconque me croise : ce n’est pas le privilège des lecteurs, je m’habille tout en noir, j’ai une affection particulière pour le bizarre, les terrifiantes tragédies de la mythologie grecque, le genre horrifique, des parties de Call of Cthulhu aux films comme The Substance ou Midsommar. Longtemps la violence m’a interrogée comme sujet de réflexion : j’ai beau être un bisounours désireuse sans cesse de prendre soin d’autrui, j’ai faite mienne la citation de Térence : “je suis humain et rien de ce qui est humain ne m’est étranger”. De la violence humaine, donc, j’ai sans cesse cherché les racines et les explications. Je n’ai pas peur de mes cauchemars : ils m’apprennent quelque chose de moi. Je préfère regarder la noirceur dans les yeux que l’éviter.

Certaines personnes en sont gênées, trouvent mes récits de la mélancolie “pesants”. D’autres y trouvent un sentiment de reconnaissance. D’autres enfin sont d’abord séduits par ma volonté de penser, explorer ces domaines sans crainte, puis en me découvrant davantage, sont terrifiés. Car on n’explore pas la noirceur indemne : il faut l’avoir ancrée au corps pour parvenir à la sublimer.

Le rejet d’autrui, surtout quand on avait trouvé assez de confiance pour commencer à se livrer, c’est presque la peine capitale. Vivre avec la mélancolie c’est apprendre à vivre avec, parce qu’on ne peut pas, soi, rompre avec soi-même. Tout au plus peut-on dompter la bête. Je pense à la carte du tarot du charriot, représentant un cocher conduisant une voiture tirée par un cheval blanc et un cheval noir ; elle répond à une allégorie platonicienne imaginant l’âme comme cette image, le cocher représentant l’âme humaine, qui doit parvenir à tenir sa route entre les emballements de la joie et les plongeons du désespoir. Le cocher ne peut pas simplement trancher les rênes du cheval noir : sa voiture dévierait complètement de la route. Il continue, pas le choix, et ne peut que contempler en silence ceux qui l’évitent sans pouvoir les convaincre que ça va aller. La plupart du temps, ceux qui me connaissent constatent la puissance de cet étalon couleur d’obsidienne qui me tire, et la maestria avec laquelle j’arrive à le canaliser. Parfois cependant, je fatigue, et il m’envoie dans le fossé. Je retrouve toujours la route ; au prix de combien d’efforts ? De combien d’abandons ?

Quand le cheval noir s’emballe, on me reproche parfois de me complaire dans ma noirceur. Comme je ne cherche qu’à retrouver la route, j’ai longtemps été tentée de croire en ce constat. Or cette remarque vient souvent de ceux qui ont des canassons particulièrement dociles. Combien de fois ai-je rêvé de ne pas exister tant j’étais épuisée du domptage de la bête ? Récemment, après des recherches sur la pratique de la lobotomie pratiquée au milieu du XXe siècle sur les femmes maniaco-dépressives, j’ai regretté de ne pas pouvoir subir une telle opération : j’étais si fatiguée. Choisir de se relever et d’avancer quand même, de ne pas lâcher l’affaire, est une décision titanesque. Mais pas le choix, car il faut vivre.

Que faire alors de la mélancolie, de la dépression ? Comprendre qu’elle dérange autrui est terrible : ne pas la dire, et asphyxier en silence, au risque de trouver des solutions temporaires d'apaisement qui effraient les autres quand ils les remarquent ? La raconter, au risque de perdre ceux qu’on aime ? Quand est-on le plus effrayant : quand on dégoupille ? Quand on prévient qu'on a besoin d'aide pour ne pas dégoupiller ? Que faire aussi quand on a épuisé ses forces à essayer de remonter la pente, et qu’elle vient subrepticement, en lame de fond, nous emporter dans quelque explosion dévastatrice ?

Depuis plusieurs semaines, je suis en convalescence. Ma tristesse, des expériences m’ont poussée à bout. J’y ai laissé des plumes, j’y ai blessé des personnes que j’aimais, j’en ai perdu certaines. J’ai toujours voulu pourtant prendre soin, donner l’amour que j’ai à revendre, la tendresse. Ma propre responsabilité dans ces blessures infligées peut m’envoyer dans des tourbillons de désespoir. J’implore l’aide des philosophies antiques et orientales. Je me répète que, comme les stoïciens, je ne dois pas me morfondre de ce que je ne maîtrise pas, et lâcher prise. Je me souviens que “cela aussi passera”. Je me convainc que toutes les expériences, même les plus noires, m’enseignent quelque chose : je deviendrai plus grande de tout ce que j’ai traversé.

Je bois du thé. J’essaie de méditer. J’écris. Je m’émerveille de choses minuscules et multicolores. Je tiens un journal de bord de ma santé mentale, mes épisodes de stress, de dépression, mes melt-downs, mes shut-downs, afin de trouver ce qui les déclenche et m’en préserver ; pas uniquement pour moi, mais pour les autres. J’aspire à devenir une bonne personne.

Cependant je ne me débarrasserai jamais de ma part de chaos et de noirceur. Il faudra apprendre à vivre avec sans la laisser prendre les rênes du charriot à ma place. C’est une expérience de sublimation : savoir écouter les murmures du marécage, et en faire de la littérature, de la peinture, de la musique, que sais-je encore ?

Dans une séance de méditation récente, sur un cycle sur l’estime de soi, la voix-guide invite à s’imaginer vieux, se retourner sur notre existence vécue avec satisfaction, en sachant que même si certaines épreuves ont été dures, on est resté fidèle à nos valeurs profondes. Mes valeurs profondes, quelles sont-elles ? Je n’étais jamais parvenue à m’imaginer vieille.

Quand je serai vieille, j’espère que j’aurai vécu dans l’émerveillement, le souci d’autrui, la gentillesse, la compréhension, et la liberté. J’espère que je serai une mamie un peu excentrique, sans cesse curieuse du monde, d’apprendre de l’autre. J’espère que je vivrai en bonne intelligence avec mes ténèbres, leur donnant la place suffisante pour en montrer la beauté aux autres et leur dire qu’il ne faut pas en avoir peur, car c’est dans les ténèbres que l’on voit le mieux les étoiles. J’espère que non seulement elles ne m’auront pas bouffée, que je saurai dompter ce cheval noir, mais même que je pourrai accueillir, rassurer, apaiser, ceux qui en souffrent également et qui culpabilisent d’être enchaînés à des étalons fougueux sans toujours parvenir à les canaliser.

Audre Lorde dit - je cite de mémoire cette phrase glanée dans Folie et résistance de Claire Touzard - que les oppresseurs attendent des opprimés qu’ils partagent avec eux le savoir qu’ils ont reçu de leur oppression. Elle en parle à propos du racisme et de l’esclavage. J’ose croire que de la folie et de ceux dont la santé mentale est défaillante ou fragile, peuvent fleurir des fleurs de savoir et de compassion, une vision originale et enrichissante du monde, qui vaut le coup d’être écoutée plutôt que fuie.